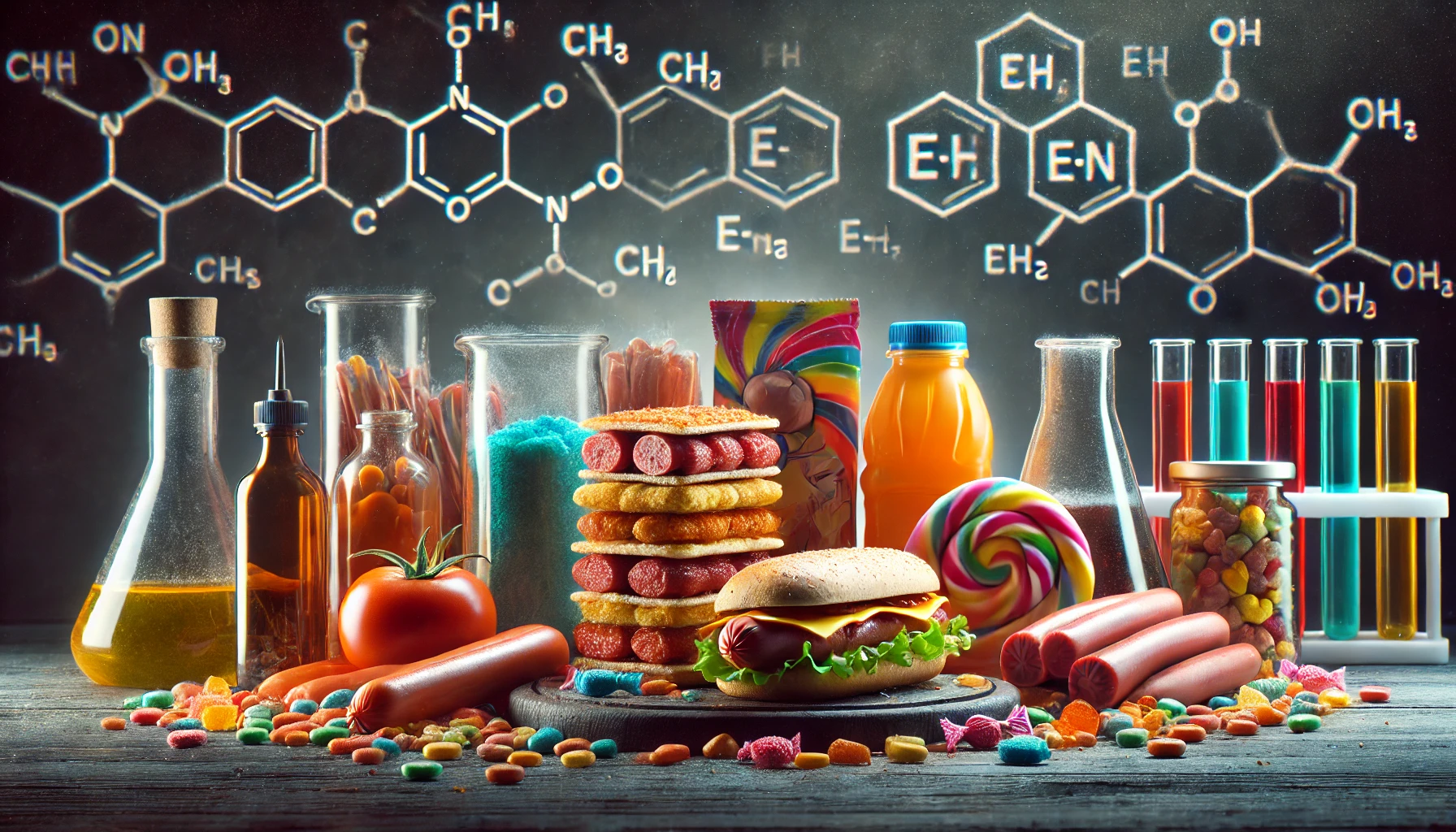

食品添加物は、現代の食生活において避けて通れない存在です。しかし、その中には健康リスクが指摘される成分も含まれています。特に、一部の添加物は発がん性や神経系への悪影響が懸念されており、消費者として注意が必要です。

たとえば、日本では認可されているものの、欧米では使用禁止とされている添加物も少なくありません。これは、国ごとの規制の違いによるものであり、日本の食品業界の現状を知ることで、安全な食生活を送るためのヒントが得られるでしょう。

この記事では、「これだけは避けたい添加物」として、特に注意すべき食品添加物を詳しく解説します。さらに、食品添加物のリスクや、ラベルの見極め方、安全な食品の選び方など、実践的な情報も紹介していきます。健康を守るために、ぜひ最後までお読みください。

食品添加物の危険性とは?知らずに食べているリスク

私たちが日常的に口にする食品には、多くの食品添加物が含まれています。食品添加物とは、食品の保存性を高めたり、味や見た目を良くしたりするために使用される化学物質や天然由来の成分のことです。例えば、コンビニのおにぎりが数日間も鮮度を保つのは、保存料のおかげです。しかし、食品添加物の中には健康に悪影響を及ぼす可能性があるものも含まれており、知らず知らずのうちに摂取しているケースも少なくありません。

食品添加物とは?定義と種類を解説

食品添加物は、「指定添加物」「既存添加物」「天然香料」「一般飲食添加物」の4種類に分類されます。特に「指定添加物」は、厚生労働省が安全性を審査したうえで認可したものであり、人工的に合成されたものが多く含まれています。例えば、甘味料のアスパルテームや保存料のソルビン酸などが該当します。

一方、「天然香料」や「一般飲食添加物」は、もともと自然界に存在する成分であり、食品の風味を向上させる目的で使用されます。たとえば、バニラビーンズ由来のバニリンなどがこれに当たります。合成添加物に比べて安全性が高いとされるものの、過剰に摂取すると健康に悪影響を及ぼす可能性があるため注意が必要です。

なぜ食品添加物は使われるのか?メリットとデメリット

食品添加物が使用される最大の理由は、食品の保存期間を延ばすことです。例えば、防腐剤を添加することで、パンやおにぎりがカビにくくなり、流通のコストを抑えることができます。また、着色料や香料を加えることで、見た目や味を良くし、消費者の購買意欲を高める役割も果たしています。

しかしながら、食品添加物にはデメリットもあります。特に合成添加物の中には、長期的に摂取することで健康被害が懸念されるものもあります。たとえば、着色料の一部には発がん性が指摘されているものがあり、欧米諸国では使用が禁止されているケースも少なくありません。そのため、食品添加物を含む加工食品を頻繁に摂取することは、健康リスクを高める可能性があります。

食品添加物の長期的な健康リスク

食品添加物の影響はすぐに現れるものではありませんが、長期間にわたって摂取することで、さまざまな健康リスクを引き起こす可能性があります。たとえば、一部の防腐剤や甘味料は、腸内環境を乱し、免疫力の低下につながる可能性が指摘されています。

また、人工甘味料の摂取が増えることで、血糖値のコントロールが難しくなり、糖尿病のリスクが高まるという研究結果もあります。さらに、発がん性が疑われる添加物を長期間摂取すると、細胞の突然変異を引き起こし、がんのリスクが上昇する可能性があると言われています。

それでは、具体的にどのような食品添加物が特に危険視されているのか、詳しく見ていきましょう。

これだけは避けたい!特に危険な食品添加物リスト

発がん性が疑われる食品添加物

食品添加物の中には、発がん性が疑われる成分がいくつか存在します。たとえば、「亜硝酸ナトリウム」は、ハムやソーセージなどの加工肉の発色剤として使用されていますが、体内で「ニトロソアミン」という発がん性物質に変化する可能性が指摘されています。

また、「合成着色料」の一部も発がん性が懸念されています。特にタール色素(赤色○号、黄色○号など)は、動物実験で発がん性が確認されたものもあり、欧米では使用が制限されている国もあります。

神経系に悪影響を及ぼす添加物

一部の食品添加物は、神経系に悪影響を及ぼす可能性があります。代表的なものとして、「グルタミン酸ナトリウム(MSG)」が挙げられます。MSGは、うま味調味料として多くの加工食品に含まれていますが、過剰摂取すると頭痛やめまいを引き起こす可能性があると言われています。

また、「アスパルテーム」という人工甘味料も、神経系に影響を及ぼす可能性があるとされています。特に、大量に摂取すると、注意力の低下や記憶力の低下につながるリスクがあるため、注意が必要です。

ホルモンバランスを乱す可能性のある添加物

ホルモンバランスを乱す可能性が指摘されている食品添加物も存在します。たとえば、「BHA(ブチルヒドロキシアニソール)」や「BHT(ブチルヒドロキシトルエン)」は、酸化防止剤として使用されますが、内分泌系に影響を及ぼす可能性があるとされています。

また、「フタル酸エステル類」という食品包装材に含まれる成分も、ホルモンバランスを乱す可能性があるとされ、特に妊娠中の女性や小さな子供への影響が懸念されています。

では、次に日本と海外の食品添加物規制の違いについて見ていきましょう。

日本と海外の食品添加物規制の違い

日本で認可されている添加物の数と現状

日本では、食品添加物は厚生労働省によって認可され、使用が許可されています。現在、日本で認可されている食品添加物の数は約1500種類にも及びます。これは、世界的に見ても非常に多い数であり、アメリカ(約700種類)やEU(約400種類)と比較すると、2倍以上の差があります。

日本では、食品添加物は「指定添加物」「既存添加物」「天然香料」「一般飲食添加物」の4つに分類されており、特に「指定添加物」は、安全性の審査を経て厚生労働省によって認可されています。しかしながら、これらの安全基準が本当に十分なのかについては議論が続いており、一部の添加物については健康への影響が懸念されています。

欧米諸国の厳しい規制と禁止されている成分

一方、欧米諸国では食品添加物に対する規制が非常に厳しく、一部の成分は使用禁止または制限されています。たとえば、EUでは「赤色40号」や「黄色5号」などの合成着色料について、注意喚起表示が義務付けられています。また、発がん性が疑われる「BHA」や「BHT」といった酸化防止剤も、一部の国では使用が禁止されています。

アメリカでは、FDA(食品医薬品局)が食品添加物の規制を担当しており、「GRAS(一般に安全と認められる物質)」リストに掲載されていない成分については、新規の審査が必要になります。ただし、アメリカでも食品業界のロビー活動が強く、一部の成分については規制が緩和されるケースもあるため、消費者自身が成分表示を確認することが重要です。

海外では危険視されるが日本では使用OKな添加物

日本では認可されているものの、海外では危険視されている添加物も多く存在します。その代表例が「亜硝酸ナトリウム」です。これはハムやソーセージの発色剤として使用されていますが、体内で発がん性物質「ニトロソアミン」に変化する可能性があるため、EUでは厳しく制限されています。

また、「カラメル色素(IV類)」も日本では広く使用されていますが、アメリカのカリフォルニア州では発がん性の懸念から規制されています。これらの事例からもわかるように、日本の食品添加物の規制は必ずしも厳しいとは言えず、消費者自身が注意する必要があります。

次に、食品添加物を避けるためにラベルの読み方を学びましょう。

添加物のラベルを見極める方法

食品表示法の基礎知識

食品添加物を避けるためには、まず食品表示法の基礎知識を理解することが重要です。日本では、食品の原材料表示において、使用されている添加物を明記することが義務付けられています。ただし、「一括表示」のルールがあるため、消費者がすべての添加物を把握するのは容易ではありません。

たとえば、「調味料(アミノ酸)」と記載されている場合、実際には複数の化学合成調味料が含まれている可能性があります。また、「香料」という表記も、どの成分が使用されているのかが分からないため、詳細が不透明です。このような表示の仕組みを理解し、注意深く成分をチェックすることが重要です。

避けるべき添加物の見分け方

避けるべき添加物を見分けるためのポイントは、以下の3つです。

- 「○○(アミノ酸)」「○○(着色料)」のような一括表示に注意する

- 「合成甘味料」「保存料」「発色剤」など、特定の危険性が指摘されている成分をチェックする

- 「無添加」表記の食品でも、実際には別の方法で添加物を使用している可能性があるため成分表を確認する

「無添加」の落とし穴に注意

最近では「無添加」食品が人気ですが、この表記にも注意が必要です。「無添加」と書かれていても、すべての添加物が使われていないわけではなく、「指定添加物」が含まれていないだけで、「既存添加物」や「天然由来の添加物」は含まれている場合があります。

たとえば、「保存料無添加」と記載されたジュースでも、実際には酸化防止剤が含まれていることがあります。そのため、「無添加」という言葉だけを鵜呑みにせず、実際の成分表をチェックする習慣をつけることが大切です。

次に、特に子供が避けるべき食品添加物について詳しく見ていきましょう。

子供に特に避けたい食品添加物

発育に悪影響を与える可能性のある成分

成長期の子供にとって、食品添加物の影響は大きな問題です。特に「合成着色料」や「人工甘味料」は、発育に悪影響を与える可能性が指摘されています。たとえば、欧米の研究では、人工甘味料の過剰摂取が子供の注意欠陥多動性障害(ADHD)と関連している可能性があると報告されています。

学校給食や市販のお菓子に潜む危険

子供が日常的に口にする学校給食や市販のお菓子にも、食品添加物が多く含まれています。たとえば、市販のジュースやキャンディには、発色をよくするための合成着色料が使用されていることが多く、これらは子供の健康に悪影響を及ぼす可能性があります。

子供の健康を守るための食生活の工夫

子供の健康を守るためには、できるだけ加工食品を避け、家庭で手作りの食事を用意することが理想的です。また、食品添加物が少ないオーガニック食品を選ぶことも有効な方法です。

それでは、さらに加工食品に多く含まれる危険な添加物について掘り下げていきます。

加工食品に多く含まれる危険な添加物トップ5

コンビニ食品に含まれる添加物の実態

コンビニ食品は手軽で便利ですが、その多くに食品添加物が含まれています。特に「保存料」「着色料」「化学調味料」などが頻繁に使用されています。たとえば、おにぎりやサンドイッチには「pH調整剤」や「ソルビン酸K」などの保存料が使われており、長期間保存できるように工夫されています。

また、コンビニのお弁当には「グルタミン酸ナトリウム(MSG)」が多く含まれており、これが食品のうま味を強めています。しかし、過剰摂取すると神経系への影響が懸念されるため、注意が必要です。

冷凍食品やインスタント食品の危険性

冷凍食品やインスタント食品も、食品添加物が多く含まれる食品の代表格です。特に「リン酸塩」は、加工肉やチーズなどに使用され、食感を良くする働きがありますが、過剰摂取するとカルシウムの吸収を妨げるため、骨の健康に悪影響を及ぼす可能性があります。

また、カップ麺には「合成保存料」や「酸化防止剤」が使用されており、頻繁に食べると腸内環境を乱す原因になることがあります。

外食チェーンの食品添加物事情

外食チェーンでも、食品添加物の使用は避けられません。特に、ファストフードでは「トランス脂肪酸」を多く含む油が使用されていることが多く、心血管系のリスクを高める可能性があります。

また、ハンバーガーのバンズには「乳化剤」や「イーストフード」が含まれており、ふんわりとした食感を出すために使われています。こうした添加物の摂取を減らすためには、できるだけ手作りの食事を心がけることが重要です。

次に、食品添加物を避けるための買い物術を紹介します。

食品添加物を避けるための実践的な買い物術

成分表のチェックポイント

食品添加物を避けるためには、まず成分表をしっかりと確認することが大切です。特に、以下のポイントをチェックすることで、添加物の少ない食品を選ぶことができます。

- 「カタカナの添加物」が多く書かれている食品は避ける(例:アスパルテーム、ソルビン酸Kなど)

- 「〇〇(アミノ酸等)」などの一括表示に注意する

- 「無添加」と書かれていても、成分表をよく確認する

安全な食品の選び方

安全な食品を選ぶためには、できるだけ「シンプルな原材料」のものを選ぶことがポイントです。たとえば、パンを購入する際は「小麦粉・塩・酵母」などのシンプルな材料で作られたものを選び、添加物の多い加工パンは避けるようにしましょう。

オーガニック食品・無添加食品の見極め方

オーガニック食品や無添加食品は安全性が高いとされていますが、すべてが無添加とは限りません。たとえば、「オーガニックジュース」でも、一部の添加物が含まれていることがあるため、しっかりと成分表を確認することが重要です。

それでは、なぜ危険な食品添加物が使われ続けているのか、その背景を探ってみましょう。

食品業界の裏側!なぜ危険な添加物が使われ続けるのか?

食品業界のコスト削減と食品添加物の関係

食品業界において、コスト削減は重要な課題です。食品添加物を使用することで、安価に大量生産が可能になり、賞味期限を延ばすことができます。特に、大手食品メーカーでは利益を優先するため、コストの安い合成添加物を積極的に採用する傾向があります。

「安全」とされる基準の問題点

食品添加物は国の基準をクリアしているため「安全」とされていますが、その基準が本当に消費者にとって安心できるものかどうかは疑問です。たとえば、ある添加物が「1日の許容摂取量以下なら問題ない」とされても、複数の食品を通じて摂取すれば、結果的に基準を超えてしまう可能性があります。

消費者が知るべき食品業界の実態

消費者が食品業界の実態を知ることは、自分や家族の健康を守る上で非常に重要です。メーカーの広告やパッケージの表示に惑わされず、成分をしっかりと確認し、安全な食品を選ぶ意識を持つことが大切です。

最後に、食品添加物を減らすための食生活の工夫について紹介します。

食品添加物を減らすための食生活の工夫

手作り料理のすすめ

食品添加物を避けるためには、できるだけ手作りの料理を取り入れることが効果的です。たとえば、市販のドレッシングではなく、オリーブオイルと酢を使った手作りドレッシングを作るだけでも、食品添加物の摂取を減らすことができます。

安全な調味料・食材の選び方

調味料は毎日使うものだからこそ、できるだけ添加物の少ないものを選ぶことが重要です。たとえば、「本醸造」の醤油や「純米酢」など、シンプルな材料で作られた調味料を選ぶことで、無駄な添加物を避けることができます。

無添加生活を無理なく続けるコツ

無添加生活を無理なく続けるためには、「完璧を求めすぎない」ことが大切です。100%添加物を避けるのは難しいため、「できるだけ減らす」という意識を持つことが重要です。たとえば、普段はできるだけ無添加の食品を選びつつ、外食をする際には過度に気にしすぎないようにするなど、バランスをとることがポイントです。

まとめ

食品添加物は、現代の食生活に欠かせない存在ですが、その中には健康リスクが指摘されるものも多く含まれています。特に発がん性が疑われる添加物や神経系に影響を及ぼすものは、できるだけ避けることが望ましいでしょう。

食品表示をしっかりと確認し、できるだけシンプルな原材料の食品を選ぶことで、健康的な食生活を維持することができます。少しずつ意識を変え、安全な食品を選ぶ習慣を身につけていきましょう。