ビジネスシーンでよく耳にする「承知しました」という言葉。しかし、これに対して「イラッとする」「違和感を覚える」という声も少なくありません。なぜこの言葉が人によって不快に感じられるのでしょうか。

「承知しました」は、丁寧な返答として使われる言葉のはずです。それにもかかわらず、ある場面では機械的に聞こえたり、冷たく感じられたりすることがあります。また、世代や職場環境によっては、適切ではないと捉えられることもあるようです。これは単なる言葉の問題ではなく、言葉の持つニュアンスや使う場面、受け取る側の心理が関係しているのです。

本記事では、「承知しました」という言葉がイラッとされる理由や、適切な使い方について詳しく解説します。さらに、「了解しました」との違い、適切な敬語表現、ビジネスシーンでの誤解を防ぐ言葉遣いについても掘り下げていきます。

言葉はコミュニケーションの要です。適切な使い方を学ぶことで、円滑な人間関係を築くことができるでしょう。それでは、まず「承知しました」にイラッとする理由から見ていきます。

「承知しました」にイラッとするのはなぜ?

「承知しました」はビジネスシーンで頻繁に使われる表現ですが、人によっては違和感を覚えることがあります。これは、単なる言葉の意味だけではなく、言葉の持つニュアンスや使用される文脈が関係しているためです。

「承知しました」に感じる違和感の正体

「承知しました」は、本来「理解し、引き受けました」という意味を持つ敬語表現です。しかしながら、相手との関係性や伝え方によっては、冷たく響いたり、機械的な印象を与えたりすることがあります。

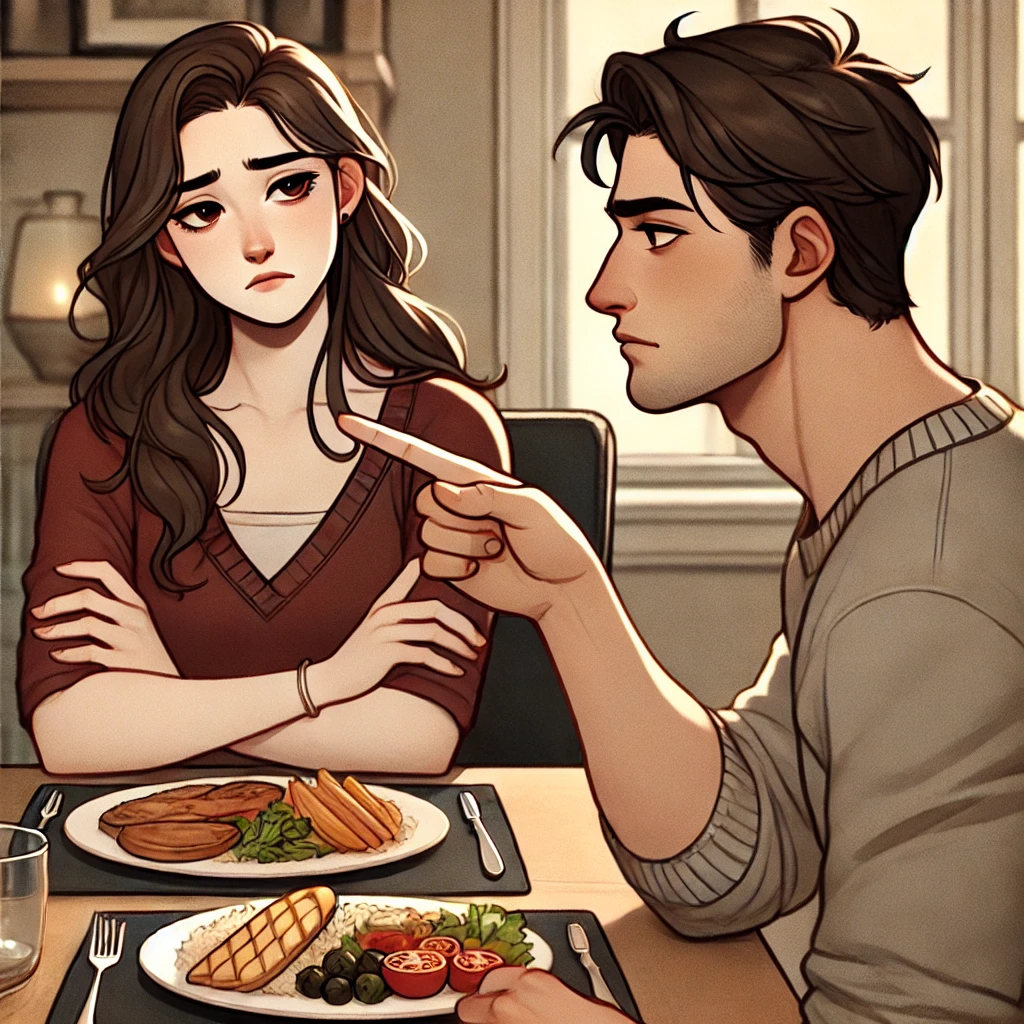

たとえば、上司が部下に対して「この資料を修正しておいて」と指示を出した際、部下が「承知しました」と返すと、上司によっては「なんだかよそよそしいな」と感じるかもしれません。一方で、「かしこまりました」と言えば、より柔らかく、丁寧な印象になります。

また、同僚や親しい間柄で使うと、かえって距離感を感じさせてしまうこともあります。このように、「承知しました」は敬語としては正しいものの、使う相手や場面によっては適切ではないと感じられるのです。

世代間ギャップが生む摩擦とは

言葉の使い方には、世代間の違いが影響することもあります。特に、年長者と若い世代の間では、敬語の受け取り方に差があることが少なくありません。

たとえば、若い社員が上司に対して「承知しました」と返した際、年配の上司が「この言い方は堅苦しくて違和感がある」と感じることがあります。一方で、若い世代の間では「承知しました」は一般的な敬語として浸透しているため、違和感を持つことは少ないかもしれません。

このような世代間ギャップは、言葉遣いだけでなく、仕事に対する価値観やコミュニケーションスタイルの違いにも起因しています。たとえば、年配の上司は「はい、分かりました」のようなシンプルな返答を好む傾向があり、若手社員の「承知しました」に対して「形式ばっている」と感じることがあるのです。

職場文化による受け取り方の違い

「承知しました」の印象は、職場の文化によっても異なります。たとえば、格式を重んじる企業では、上司への返答として「承知しました」が適切な敬語として推奨されていることがあります。しかし、フラットな社風の企業では、よりカジュアルな表現が好まれることもあります。

たとえば、外資系企業では「了解しました」や「分かりました」といったフレンドリーな表現が一般的です。一方で、日本企業の中でも伝統的な組織では「承知しました」が基本とされることが多いのです。

また、企業文化だけでなく、個々の上司の価値観によっても言葉の印象は変わります。ある上司は「承知しました」を好むかもしれませんが、別の上司は「なんだかよそよそしい」と感じることもあります。そのため、相手の反応を見ながら使い分けることが重要です。

「承知しました」が不快に感じる場面

「承知しました」は丁寧な言葉ですが、使い方によっては不快に感じられることもあります。具体的にどのような場面で違和感を覚えるのか、詳しく見ていきましょう。

上司に対する部下の返答としての違和感

上司が部下に指示を出した際、部下が「承知しました」と返すと、上司によっては「距離を感じる」と思うことがあります。特に、普段からフランクな関係性を築いている職場では、「はい、分かりました」といった返答の方が自然に聞こえることもあります。

たとえば、飲食店の店長がアルバイトのスタッフに「このテーブルを片付けておいて」と指示を出したとします。このとき、アルバイトが「承知しました」と返答すると、店長は「かしこまりすぎていて不自然だな」と感じるかもしれません。この場合、「分かりました」や「了解です」といった表現の方が適切なケースもあるのです。

メールやチャットでの使用で冷たく感じる理由

メールやチャットでは、対面の会話と違って表情や声のトーンが伝わりません。そのため、「承知しました」という言葉が、事務的で冷たい印象を与えることがあります。

たとえば、上司から「会議の資料を作成してください」と依頼された際、「承知しました」とだけ返信すると、必要最低限の情報しか伝えていないため、そっけなく感じられる可能性があります。一方で、「承知しました。〇〇時までに作成いたします」といったように、具体的な行動を添えることで、より丁寧な印象になります。

お客様対応での使い方が問題になるケース

「承知しました」は、接客業やカスタマーサポートにおいても使われることがあります。しかし、場合によっては適切ではないこともあります。

たとえば、クレーム対応の場面で「承知しました」とだけ伝えると、お客様に「本当に分かっているのか?」と不安を与えてしまうことがあります。代わりに、「かしこまりました。〇〇の対応をさせていただきます」と言い換えることで、より誠実な印象を与えることができます。

このように、「承知しました」は適切な言葉ではあるものの、使う場面によっては誤解を招く可能性があるため、慎重に使う必要があります。

「承知しました」と「了解しました」の違い

「承知しました」と「了解しました」は似た意味を持ちますが、ビジネスシーンにおいては微妙な違いがあります。それぞれの意味や適切な使い方について詳しく見ていきましょう。

それぞれの意味と使い分け方

「承知しました」と「了解しました」はどちらも「分かりました」という意味を持ちますが、ニュアンスが異なります。

「承知しました」は、「内容を理解し、引き受ける」ことを意味する敬語表現です。目上の人に対しても使うことができ、ビジネスシーンではフォーマルな場面でよく使用されます。一方、「了解しました」は「内容を理解した」という意味を持ちますが、敬語の度合いがやや弱く、上司や取引先など目上の人に対して使うのは避けたほうが良いとされています。

例えば、上司から「この書類を明日までに作成してほしい」と依頼されたとき、「承知しました」と答えるのが適切です。一方で、同僚や部下とのやり取りでは「了解しました」を使っても問題ありません。

目上の人に適した表現はどれか

ビジネスシーンでは、目上の人に対して適切な敬語を使うことが重要です。そのため、「了解しました」よりも「承知しました」の方が適切な表現とされています。

たとえば、取引先の担当者から「次回の打ち合わせは○月○日にお願いします」と連絡を受けた際、「了解しました」と返信すると、カジュアルすぎて失礼にあたることがあります。この場合は「承知しました」や「かしこまりました」と返す方が望ましいでしょう。

また、社内でも役職が上の人に対しては、「承知しました」の方が適切です。たとえば、部長からの指示に対して「了解しました」と返すと、やや砕けた印象になってしまいます。「承知しました」と言えば、より丁寧な対応となるでしょう。

失礼にならない適切な敬語表現

「承知しました」や「了解しました」以外にも、状況に応じて使い分けられる表現があります。

例えば、「かしこまりました」はより丁寧な印象を与える表現で、接客業やお客様対応の場面でよく使われます。また、「承りました」も「指示や依頼を確かに受けた」という意味を持つため、フォーマルなシーンで使用できます。

例えば、ホテルのフロントスタッフがお客様から「荷物を部屋に運んでほしい」と頼まれた際、「承知しました」よりも「かしこまりました」の方が自然な対応になります。また、上司からの正式な依頼に対して「承りました」と答えることで、より丁寧な印象を与えられます。

このように、相手やシチュエーションに応じて適切な言葉を選ぶことが重要です。

なぜ「承知しました」が増えたのか?

「承知しました」という表現がビジネスシーンで一般的になった背景には、いくつかの要因があります。特に、ビジネスマナーの変化やSNSの影響が大きいと言われています。

ビジネスマナー教育の影響

近年、企業の研修やビジネスマナー講座では、「承知しました」を正しい敬語として推奨するケースが増えています。特に新入社員研修などでは、「了解しました」は目上の人に使うには適切ではないと指導されることが一般的です。

例えば、多くの企業では新人教育の際に「上司や取引先には『承知しました』を使いましょう」と指導しています。そのため、新社会人が自然とこの表現を使うようになり、一般的になっていったと考えられます。

ネット・SNSでの広まり

SNSやオンラインのビジネスコミュニケーションが普及したことも、「承知しました」が一般的になった理由の一つです。特に、ビジネスメールやチャットツールの使用が増える中で、適切な敬語表現として「承知しました」がよく用いられるようになりました。

たとえば、社内のビジネスチャットで「了解しました」と送ると、少しフランクな印象を与えてしまうことがあります。そのため、「承知しました」が推奨されるようになり、多くの人がこの表現を使うようになったのです。

若者の言葉遣いの変化

最近の若い世代は、学校やアルバイト先で早い段階から敬語を学ぶ機会が増えています。そのため、「承知しました」という表現が自然に定着しているとも考えられます。

例えば、接客業のアルバイトでは、マニュアルとして「承知しました」を推奨しているところが多く、若い世代はそのまま社会人になってもこの表現を使う傾向があります。

しかしながら、こうした変化が、年配のビジネスパーソンにとっては違和感につながることもあります。つまり、言葉の使い方は時代とともに変化しており、それが世代間の摩擦を生む要因になっているのです。

「承知しました」を不快に思う人の心理

「承知しました」という言葉に対してイラッとする理由は、単なる敬語の問題ではなく、受け取る側の心理にも影響されます。ここでは、なぜこの表現が不快に感じられるのかを探っていきます。

威圧的に聞こえる理由

「承知しました」は、使い方によっては堅苦しく、命令口調のように聞こえることがあります。特に、トーンや文脈によっては、相手に圧をかけるような印象を与えてしまうことがあります。

例えば、上司が部下に「この件について対応をお願い」と伝えた際、部下が「承知しました」と淡々と答えると、「従ってやる」というニュアンスを感じることがあります。そのため、もう少し柔らかい「かしこまりました」や「分かりました」といった表現の方が良い場合もあります。

機械的な印象を与える要因

「承知しました」は、メールやチャットで使われることが多く、事務的な印象を与えることがあります。特に、会話の流れの中で一言だけ「承知しました」と返されると、冷たい印象を持たれることがあります。

たとえば、カスタマーサポートの対応で、お客様の質問に対して「承知しました」とだけ返答すると、機械的な対応と受け取られかねません。「承知しました。早急に対応いたします」といったように、補足を加えることで、より親しみやすい印象を与えられます。

言葉の使い方で受ける印象の違い

「承知しました」という言葉が不快に感じられるかどうかは、話し手の伝え方や状況によって大きく変わります。同じ言葉でも、柔らかく伝えれば丁寧に聞こえますし、無表情で言えば冷たく感じられます。

例えば、部下が上司の指示に対して「承知しました」と淡々と答えた場合、上司は「本当に理解しているのか?」と疑問に思うかもしれません。しかし、「承知しました。すぐに対応いたします」と言えば、誠意が伝わり、より良い印象を与えられます。

言葉の選び方だけでなく、伝え方も重要だということが分かります。

「承知しました」の代わりに使える表現

「承知しました」は便利な言葉ですが、状況によっては別の表現を使う方が適切な場合もあります。ここでは、代わりに使える表現をいくつか紹介します。

「かしこまりました」の適切な使い方

「かしこまりました」は、「承知しました」よりもさらに丁寧な印象を持つ表現です。特に接客業やお客様対応の場面では、「承知しました」よりも「かしこまりました」を使う方が適切とされることが多いです。

例えば、ホテルのフロントスタッフが「チェックアウトの時間を教えてください」と尋ねられた際、「承知しました」と答えるよりも「かしこまりました」の方が、より丁寧で自然な印象を与えられます。

「承りました」とのニュアンスの違い

「承りました」は、単に「理解した」だけでなく、「依頼や指示を受けて対応する」というニュアンスが強い表現です。そのため、何かを依頼された際に使うのが適しています。

例えば、取引先から「この件について対応をお願いします」と言われた際、「承知しました」よりも「承りました」と答える方が、実際に対応する意志が伝わりやすくなります。

状況に応じた適切な表現例

以下のように、状況に応じて適切な表現を使い分けることが重要です。

- ビジネスメール:「承知しました」または「承りました」

- 上司への返答:「承知しました」または「かしこまりました」

- お客様対応:「かしこまりました」

- カジュアルなやり取り:「了解しました」または「分かりました」

相手や場面に応じて適切な言葉を選ぶことが、円滑なコミュニケーションにつながります。

「承知しました」をうまく使うコツ

「承知しました」を適切に使うためには、単に言葉を選ぶだけでなく、伝え方や状況を意識することが重要です。

適切なトーンと表情の重要性

「承知しました」を使う際には、声のトーンや表情にも注意が必要です。特に対面での会話では、無表情で言うと冷たい印象を与えてしまうことがあります。

例えば、上司からの指示に対して「承知しました」と機械的に答えるのではなく、少し微笑みながら「承知しました」と伝えることで、より柔らかい印象を与えられます。

状況に応じた言葉選び

「承知しました」を使う場面を見極め、適切な表現を選ぶことが大切です。たとえば、フレンドリーな職場では「分かりました」の方が自然な場合もありますし、フォーマルな場では「かしこまりました」の方が適切なこともあります。

相手の反応を見ながら調整する方法

言葉の受け取り方は人によって異なります。そのため、相手の反応を見ながら、適切な表現を選ぶことが重要です。

例えば、「承知しました」と言ったときに相手が微妙な表情をした場合、次回から「かしこまりました」や「承りました」と言い換えてみることで、より良い印象を与えることができます。

ビジネスシーンで誤解を招かない言葉遣い

ビジネスの場では、適切な言葉遣いを心がけることで、円滑なコミュニケーションが可能になります。

敬語の基本ルールを押さえる

敬語には「尊敬語」「謙譲語」「丁寧語」の3種類があり、それぞれの違いを理解して使い分けることが大切です。

「感じが悪い」と思われない話し方

敬語を使っていても、機械的な話し方やそっけない返事は、相手に冷たい印象を与えてしまいます。適度なクッション言葉を入れるなど、柔らかい表現を心がけましょう。

信頼を築くためのコミュニケーション術

言葉遣いは、相手との信頼関係を築くうえで非常に重要です。適切な敬語を使いながらも、相手の気持ちに配慮したコミュニケーションを心がけましょう。

「承知しました」にイラッとしない関係づくり

言葉遣いが原因でコミュニケーションがギクシャクすることを防ぐためには、相手を思いやる気持ちが大切です。

相手の気持ちを考えた言葉選びを

言葉を選ぶ際には、相手がどのように受け取るかを意識することが重要です。

より良い職場環境のための言葉遣い

言葉遣い一つで、職場の雰囲気が変わることもあります。お互いに気持ちよく働ける環境を作るために、適切な言葉遣いを心がけましょう。

状況に応じた適切な言葉を身につけよう

ビジネスシーンでは、場面に応じた適切な言葉遣いを学び、柔軟に使い分けることが求められます。

まとめ

「承知しました」は敬語として正しい表現ですが、使い方によっては違和感を与えたり、冷たく感じられたりすることがあります。相手や場面に応じた言葉選びを意識し、適切な表現を使い分けることが、円滑なコミュニケーションの鍵となります。