「くらげ」という言葉を漢字で書くと、どのような表記になるかご存じでしょうか。「海月」と書かれることが多いですが、「水母」という表記も存在します。では、どちらが正しいのでしょうか。

実は、くらげには複数の漢字表記があり、それぞれの言葉には深い意味が込められています。日本語の中には、自然界の生き物に美しい表現を与える文化があり、「くらげ」もその一例です。

本記事では、「海月」と「水母」という漢字表記の由来や意味を詳しく解説します。また、日本と中国での表記の違いや、難読漢字クイズ、くらげに関連する文学や風水的な意味まで、幅広く取り上げます。読み終えたころには、くらげの奥深い漢字の世界がより身近に感じられることでしょう。

まずは、「くらげ」の漢字表記とその多様性について見ていきましょう。

「くらげ」を漢字で書くと? 意外と知らない表記の世界

「海月」だけじゃない! くらげの多彩な漢字表記

「くらげ」と聞くと、多くの人が「海月」という漢字を思い浮かべるかもしれません。しかし、くらげにはほかにも「水母」という表記があり、どちらも一般的に使われています。では、これらの表記にはどのような違いがあるのでしょうか。

「海月」は、海の中をふわふわと漂う姿が夜空に浮かぶ月に似ていることから名付けられたとされています。この表記は、日本で広く使われており、文学作品や詩にも登場する美しい表現です。

一方で、「水母」という表記は、中国語由来の漢字であり、「水の母」という意味を持っています。母という字が使われている理由については諸説ありますが、くらげが海の生態系において重要な役割を果たしていることを示唆しているのではないかと言われています。

また、地方によっては「水月」「水玉」といった表記も見られますが、これらは比較的珍しいものです。さらに、古い文献では「海蜇(かいせつ)」という漢字が使われていた例もあり、中国では現在でもこの表記が使われることがあります。

このように、くらげの漢字表記にはさまざまな種類があり、それぞれに独自の意味や背景があります。

では、これらの漢字の由来について詳しく見ていきましょう。

くらげの漢字の由来とは? その意味を解説

くらげの漢字表記には、それぞれ特有の意味が込められています。「海月」と「水母」がどのようにして誕生したのかを掘り下げてみましょう。

まず、「海月」の由来についてですが、くらげの透明な体が海の中で光を受けると、まるで月のように見えることが関係しています。特に夜の海では、月の光を受けたくらげが淡く光るように見えるため、この名前がついたと考えられます。これは、日本ならではの詩的な表現であり、くらげの姿を美しく描写するのにぴったりな言葉です。

一方、「水母」の由来については諸説ありますが、「母」という字が使われている理由は、くらげが海の中でさまざまな小さな生物を養う役割を持っているからだとも言われています。くらげは、小魚やプランクトンにとっては住処や隠れ場所となることがあり、海の生態系において重要な存在です。そのため、「海の母」という意味で「水母」と表記されるようになったのではないかと考えられます。

このように、くらげの漢字表記には単なる見た目だけでなく、生態学的な視点も含まれていることがわかります。

では、日本と中国におけるくらげの漢字表記の違いについて見ていきましょう。

日本と中国で違う? くらげの漢字の違い

くらげの漢字表記は、日本と中国で異なる点があります。日本では「海月」や「水母」という表記が一般的ですが、中国では「海蜇(かいせつ)」という漢字がよく使われています。

「海蜇」は、中国語で「クラゲ」を指す言葉で、「蜇(せつ)」という漢字には「刺す」という意味があります。これは、毒を持つクラゲが多いことから名付けられたと考えられます。実際に、日本でも「オキクラゲ」や「カツオノエボシ」といった毒を持つ種類が存在し、触手に触れると強い痛みを伴うことがあります。

また、中国では「水母」も広く使われていますが、これは学術的な場面で使われることが多いようです。一方、日本では「海月」の方が一般的であり、文学や日常生活で目にすることが多い表記となっています。

さらに、韓国語では「해파리(ヘパリ)」と呼ばれ、漢字表記はあまり一般的ではありませんが、「水母」の表記が使われることもあります。

このように、同じくらげでも国によって異なる表記が使われるのは興味深い点です。

次に、「海月」という漢字が持つ難読漢字としての側面について掘り下げてみましょう。

「海月」ってどう読む? 難読漢字クイズに挑戦

「海月」の正しい読み方とその意味

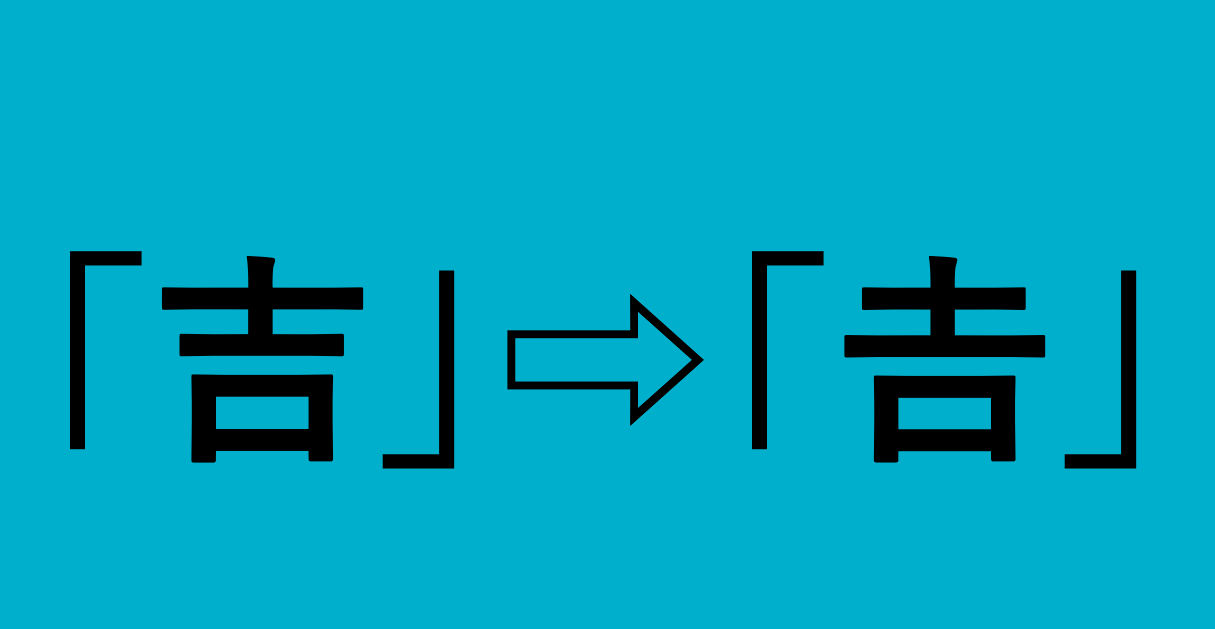

「海月」という漢字は、通常「くらげ」と読みますが、一見するとその読み方を知らないとすぐに理解するのは難しいかもしれません。実際、難読漢字のクイズに出題されることも多く、「海」と「月」という馴染みのある漢字が並んでいるため、他の読み方を想像してしまう人もいるでしょう。

例えば、「海月」を「うみつき」と読んでしまう人も少なくありません。これは、直訳すると「海の月」という意味になるため、一見それらしく見えます。しかし、「海月」はくらげを指す言葉であり、この表記は日本独自のものです。

このように、「海月」は美しい響きを持つ言葉であると同時に、難読漢字としての一面も持っています。

では、くらげに関連するほかの難読漢字についても見ていきましょう。

「海月」以外の難読漢字一覧

「海月」は難読漢字として有名ですが、くらげに関連するほかの難読漢字も数多く存在します。以下に、くらげにまつわる漢字をいくつか紹介します。

- 水母(すいぼ / くらげ) – 「水の母」と書くことで、くらげの生態的な役割を表現しています。

- 海蜇(かいせつ) – 中国語では「くらげ」を意味する言葉で、特に食用のくらげを指すことが多いです。

- 水月(すいげつ) – 「水に映る月」を意味し、くらげの透明で儚げな姿を表現した漢字表記です。

- 海蛰(かいちつ) – 「蜇」には「刺す」という意味があり、刺胞を持つくらげの特徴をよく表しています。

これらの漢字は、くらげの形や性質を表現したものであり、くらげの美しさや生態的特徴をよく捉えています。日本では主に「海月」や「水母」が使われますが、中国では「海蜇」という表記が一般的です。

では、日常生活で使われる難読漢字についても見ていきましょう。

知らないと恥ずかしい? 日常で使われる難読漢字

くらげに限らず、日常でよく見かけるが読み方が難しい漢字は多く存在します。以下にいくつか例を挙げます。

- 鯖(さば) – 魚の名前の中でも特に読みにくいものの一つ。

- 鮟鱇(あんこう) – 冬の鍋料理で人気の深海魚ですが、読み方は難しいです。

- 鱚(きす) – 天ぷらでおなじみの魚ですが、初見で読める人は少ないでしょう。

- 燻製(くんせい) – 加工食品によく使われる言葉ですが、読み間違える人も多いです。

このように、海産物や食品に関する難読漢字は意外と多く、クイズとして出題されることもあります。特に「海月」は文学作品にも登場することがあり、知っておくと会話の中で役立つかもしれません。

次に、「水母」というもう一つの漢字表記について詳しく見ていきましょう。

「水母」とは? くらげのもう一つの漢字表記

「水母」という漢字の成り立ち

「水母(すいぼ)」は、くらげのもう一つの漢字表記として知られています。この漢字の成り立ちは、くらげが水中に浮かぶ母のように見えることに由来していると考えられています。

「母」という字が使われている理由については諸説ありますが、一説によると、くらげが海の中でゆっくりと動く姿が、優しく包み込むような母のイメージと重なるためとも言われています。また、くらげは海の生態系の中で多くの小さな生物にとって重要な存在であり、「海の母」としての役割を担っているとも考えられています。

このように、「水母」という表記には、くらげの生態を象徴する意味が込められています。

では、「水母」の「母」という字にはどのような意味が込められているのか、さらに詳しく探ってみましょう。

「水母」はなぜ母なのか? その由来を探る

くらげに「母」という漢字が使われる理由は、単なる見た目の印象だけではありません。いくつかの説を紹介します。

1. 母なる海の象徴

くらげは海の中で静かに漂いながら生きています。その姿が「海そのもの」を象徴し、「母なる海」という概念と結びついたと考えられます。海がすべての生命の源であるように、くらげもまたその一部として「母」の文字が当てられたのではないかという説です。

2. 小さな生物を守る存在

くらげの体内には、小さな魚や甲殻類が共生していることがあります。これらの生物にとって、くらげの傘の下は外敵から身を守るシェルターのような存在です。そのため、「水の中の母」という意味合いが込められたのではないかとも言われています。

このように、「水母」という表記はくらげの生態をよく反映していることがわかります。

次に、「水母」という漢字が文学作品でどのように使われているのかを見ていきましょう。

「水母」を使った文学作品とその表現

くらげは、その幻想的な姿から多くの文学作品にも登場します。「水母」という表記が使われた例も少なくありません。

例えば、夏目漱石の小説の中には、くらげを海の中の幻想的な存在として描写する場面があります。また、現代詩においても、「水母」の漂う様子が人生や時間の流れに例えられることがあります。

さらに、宮沢賢治の作品にも海の生き物に関する描写があり、くらげの透明な姿が宇宙や夢と重ねられることがよくあります。こうした文学の中で、「水母」という言葉がどのように使われているかを知ることで、くらげの持つ詩的な側面をより深く理解することができるでしょう。

次に、くらげと漢字の歴史について探っていきます。

クラゲと漢字の歴史! いつから使われている?

古代からのくらげの呼び名と変遷

くらげは古くから日本人にとって身近な存在でしたが、その呼び名や漢字表記は時代とともに変化してきました。古代の文献をひも解くと、くらげを指す言葉はさまざまに記されており、時代ごとに異なる表現が使われていたことがわかります。

たとえば、『万葉集』には「海月」に似た表現が登場します。日本最古の和歌集であるこの書物の中では、海の中を漂う生き物が月にたとえられることがあり、そこから「海月」という表現が生まれたと考えられています。

一方で、中国では古くから「水母」や「海蜇」といった表記が一般的でした。特に「海蜇」という言葉は、くらげが持つ触手の毒性を強調したものであり、中国の伝統医学の文献にも記されています。

このように、くらげの呼び名は単なる名前以上に、その生態や特徴を反映したものとなっています。

では、江戸時代の文献ではどのようにくらげが記されていたのでしょうか。

江戸時代の文献に見る「くらげ」の表記

江戸時代になると、日本の文学や百科事典に「くらげ」に関する記述が増え始めます。たとえば、江戸時代の百科事典『和漢三才図会』には、くらげの絵とともに「水母」の表記が使われています。

また、江戸時代の俳諧や川柳にもくらげが登場することがあり、そこでは「海月」という表記が好まれていました。たとえば、次のような俳句があります。

「海月や 波に揺られて 旅の身の」

この句では、海に漂うくらげの姿が、旅人の人生と重ね合わされ、儚さを表現する比喩として使われています。

このように、江戸時代の文献には「水母」と「海月」の両方が登場し、それぞれ異なる文脈で使用されていました。

では、現代においてくらげの漢字表記はどのように使われているのでしょうか。

現代におけるくらげの漢字の使われ方

現在では、「海月」という表記が詩的な表現として使われることが多く、文学作品やアート作品のタイトルなどで目にする機会が増えています。一方で、学術的な場面では「水母」の方が正式な名称として用いられることが多く、水族館の説明文や研究論文などでは「水母」という漢字が見られます。

また、くらげはその美しい姿からインテリアやアートのモチーフとしても人気があり、「海月」の名前を冠したカフェや雑貨店も存在します。こうした現代の使われ方を見ると、くらげは単なる海の生き物としてだけでなく、文化的なシンボルとしても広く受け入れられていることがわかります。

では、なぜ「くらげ」という生き物に「月」という漢字が使われるようになったのか、その由来について詳しく探ってみましょう。

なぜ「くらげ」に「月」がつくのか?

「海月」の名前の由来を深掘り

「海月」という名前の由来には、いくつかの説がありますが、最も有力なのは「月のような見た目」という視覚的な特徴に基づくものです。くらげは透明な体を持ち、海中で光を受けると、月のように淡く輝いて見えることがあります。

特に、波の静かな夜に漂うくらげは、まるで夜空の月が海に映っているかのように見えるため、「海月」と名付けられたと考えられます。

また、日本人は古くから自然の現象を詩的に表現する文化を持っており、くらげの儚さや漂う姿が「月」のイメージと重なったのかもしれません。

では、くらげと月には他にどのような関係があるのでしょうか。

くらげと月の意外な関係とは?

くらげと月の関係は、単なる見た目だけではありません。実は、くらげの活動には月の満ち欠けが関係しているという研究もあります。

たとえば、満月の夜にはプランクトンが活発に動くため、それを捕食するくらげも活発に動くことが観察されています。これは、くらげの生態が月のリズムと密接に関係していることを示しているのかもしれません。

また、伝説や神話の中でも、くらげは月に関連付けられることが多く、特に東アジアの民間伝承では、くらげが月から落ちてきた存在であるという話も残っています。

こうした点を考えると、「海月」という名前には単なる見た目以上の意味が込められているのかもしれません。

では、世界ではくらげはどのように呼ばれているのか、各国の呼び名を比較してみましょう。

世界のくらげの呼び名と比較

くらげは世界中の海に生息しており、その名前も国によってさまざまです。

- 英語:Jellyfish(ジェリーフィッシュ) – ゼリーのような見た目から命名。

- フランス語:Méduse(メデューズ) – ギリシャ神話のメデューサに由来。

- ドイツ語:Qualle(クヴァレ) – 古いゲルマン語が語源。

- 中国語:海蜇(ハイジャオ) – 触手の刺胞を意味する。

- 韓国語:해파리(ヘパリ) – 水中を漂う意味を持つ。

このように、各国のくらげの呼び名には、それぞれの文化や神話、特徴が反映されています。特にフランス語の「Méduse(メデューズ)」は、神話の怪物メデューサにちなんでおり、くらげの触手がヘビの髪のように見えることから名付けられたと言われています。

このように、くらげの名前にはそれぞれ異なる背景があり、国ごとにユニークな視点でとらえられているのが興味深い点です。

では、くらげに関する豆知識やトリビアについて見ていきましょう。

クラゲに関する豆知識! 知っておきたいトリビア

クラゲの生態と名前の関係

クラゲは、海を漂う不思議な生き物ですが、その生態と名前には深い関係があります。特に、「海月」や「水母」という漢字表記は、クラゲの特徴をよく表現していると言えます。

クラゲは90%以上が水分でできており、自らの意思で泳ぐのではなく、潮の流れに乗って漂う生き物です。そのため、日本語では「海月」、つまり「海に浮かぶ月」という詩的な名前が付けられました。また、「水母」という表記は、クラゲが他の小さな生き物を守る役割を持つことから、「海の母」としてのイメージが反映されています。

さらに、クラゲの触手には毒を持つ種類もあり、これが中国語で「海蜇」と呼ばれる由来となっています。「蜇(せつ)」は「刺す」という意味があり、触手に触れると痛みを伴うことから名付けられたとされています。

このように、クラゲの名前にはその生態が反映されており、単なる呼び名以上の意味が込められています。

では、クラゲの名前が登場する有名な文学作品について見ていきましょう。

「海月」や「水母」が出てくる有名な文学作品

クラゲは、その幻想的な姿から多くの文学作品にも登場します。特に「海月」や「水母」という表現は、詩的な描写として使われることが多いです。

例えば、与謝蕪村の俳句には、海の情景を表現する際に「海月」という言葉が登場します。

「海月浮く 波に揺られて 夢のごとし」

この句では、海に浮かぶクラゲの姿が、まるで夢のように儚い存在であることを表現しています。江戸時代の俳諧や川柳にもクラゲのイメージが使われることがあり、その透明感や漂う様子が人生の無常さを象徴するものとして扱われています。

また、近代文学では、宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』にも「海月」が登場し、幻想的な雰囲気を演出する要素の一つとなっています。こうした文学作品を通じて、「海月」という言葉が持つ詩的な魅力が伝わってきます。

では、クラゲの名前がついた食べ物や料理にはどのようなものがあるのか、見ていきましょう。

クラゲの名前がついた食べ物や料理

クラゲは食用としても親しまれており、さまざまな料理に使われています。特に、中華料理では「クラゲの酢の物」が定番であり、日本でも人気のある一品です。

例えば、「海月サラダ」という名前で提供されることがあり、海月のように透き通った食感が特徴の料理です。中国では「海蜇皮(ハイジャオピー)」と呼ばれ、コリコリとした食感を楽しむことができます。

また、最近では「クラゲラーメン」や「クラゲ寿司」といった創作料理も登場しており、クラゲの独特な食感を活かしたメニューが増えています。

このように、クラゲは見て楽しむだけでなく、食べる楽しみもある生き物なのです。

では、クラゲの漢字が持つ縁起の良さについて見ていきましょう。

クラゲは縁起が良い? 漢字に隠された意味

「海月」が持つ風水的な意味

クラゲの漢字表記である「海月」は、風水の観点から見ると縁起の良い言葉とされています。

「月」は古来より、静寂や調和、精神的な安定を象徴するものであり、「海月」という言葉には、穏やかな気持ちをもたらす意味があると考えられています。また、海は豊かさや流動性を表し、「海月」は人生における流れを良い方向へ導くシンボルとも言われています。

そのため、「海月」という言葉は、リラックスや癒しの象徴としても用いられることがあり、インテリアやアートの題材としても人気があります。

では、クラゲをモチーフにした縁起物やアートについて見ていきましょう。

クラゲをモチーフにした縁起物やアート

クラゲはその美しい姿から、アートやデザインのモチーフとしても人気があります。

例えば、日本のガラス工芸品の中には、クラゲをモチーフにしたペーパーウェイトやアクセサリーがあります。特に、くらげの透明感を活かしたガラス細工は人気が高く、インテリアとしてもよく用いられています。

また、クラゲを題材にした絵画や彫刻も多く、幻想的な雰囲気を演出する作品が多く見られます。海外でも、クラゲをモチーフにしたアート作品が数多く制作されており、特に照明デザインでは、クラゲの柔らかな光をイメージしたランプが人気です。

このように、クラゲは美しさだけでなく、癒しや調和を象徴する存在としても愛されています。

では、「くらげ」という漢字が姓名判断においてどのような意味を持つのか、見ていきましょう。

くらげの漢字を使った姓名判断と名前の意味

「海月」や「水母」という漢字は、姓名判断においても興味深い意味を持っています。

「海」は広大な心を、「月」は知性や落ち着きを象徴する文字とされています。そのため、「海月」という名前は、穏やかで包容力のある性格を持つ人を表すと考えられます。

一方で、「水母」という名前は、母なる海のような優しさや育む力を持つことを示唆しており、家庭的で温かみのあるイメージを持たれやすいと言われています。

このように、くらげに関連する漢字には、意外にも深い意味が込められているのです。

次に、くらげに関する漢字クイズを紹介します。

漢字クイズ! 「くらげ」に関する難読漢字問題

あなたはいくつ読める? くらげに関する漢字

くらげに関する漢字には、意外と読めない難読漢字が多く存在します。ここでは、漢字クイズ形式でいくつかの問題を出してみます。あなたはいくつ読めるでしょうか?

【問題1】 次の漢字の読み方は?

- 海月

- 水母

- 海蜇

- 水月

- 水玉

【解答】

- 海月(くらげ)

- 水母(すいぼ / くらげ)

- 海蜇(かいせつ / はいじゃお)

- 水月(すいげつ / くらげ)

- 水玉(みずたま / くらげ)

「海月」や「水母」は比較的有名ですが、「海蜇(かいせつ)」や「水月(すいげつ)」はあまり知られていないかもしれません。特に「海蜇(はいじゃお)」は中国語由来の表記で、食用クラゲを指すことが多いです。

では、くらげに関する他の意外な漢字表記についても見ていきましょう。

「海月」「水母」以外の意外な表記

くらげの漢字表記には、さらに珍しいものも存在します。以下に、一般的ではないものの、文献などで使われたことのある表記を紹介します。

- 遊星(ゆうせい) – 海を漂う姿が星のように見えることから。

- 海蛰(かいちつ) – 「蛰」は「刺す」という意味を持ち、毒クラゲを指すことが多い。

- 水晶母(すいしょうぼ) – 透明なクラゲの姿を水晶にたとえた表現。

これらの漢字は、文学的な表現や地方によって使われたものであり、くらげの多様なイメージを反映しています。

では、くらげに関する漢字や言葉を使ったクイズをいくつか紹介します。

クイズで学ぶ! くらげに関する言葉と漢字

ここでは、くらげに関する言葉や表現にまつわるクイズを出題します。正しい答えを考えてみてください。

【問題2】 くらげに関することわざは?

- 「○○のように漂う」

- 「○○の月」

- 「○○母」

【解答】

- 「くらげのように漂う」 – 流されやすい様子を表す。

- 「海月の月」 – 海の中に浮かぶクラゲの姿を指す表現。

- 「水母」 – クラゲの別名。

このように、くらげに関する言葉や表現は、日常の比喩表現としても使われることがあります。

では、クラゲの漢字が海外でも使われるのかについて見ていきましょう。

クラゲの漢字は海外でも使われる?

中国語や韓国語での「クラゲ」の表記

クラゲは世界中に生息する生き物ですが、その呼び名は国によって異なります。中国語や韓国語ではどのように表記されるのでしょうか?

【中国語】

- 海蜇(ハイジャオ) – 食用クラゲを指すことが多い。

- 水母(シュイムー) – 学術的な場面でよく使われる。

【韓国語】

- 해파리(ヘパリ) – 一般的に使われる名称。

このように、中国や韓国では「水母」という表記も使われますが、日常的には別の表現が一般的になっています。

では、英語ではクラゲをどのように表記するのでしょうか?

英語ではどう書く? クラゲの表現

英語でクラゲは「Jellyfish(ジェリーフィッシュ)」と呼ばれます。この名前は、クラゲの見た目がゼリーのように透明で柔らかいことに由来しています。

また、クラゲは科学的には「Medusozoa(メデューソゾア)」という分類に属しており、これはギリシャ神話の「メデューサ」に由来しています。メデューサは髪の毛が蛇でできた怪物であり、クラゲの触手がこれに似ているため、名付けられたとされています。

このように、英語ではクラゲの特徴を反映した名前が使われています。

では、国によってクラゲの文化的な意味にどのような違いがあるのか見ていきましょう。

国によって違う! くらげの文化的な意味

クラゲは、国によって異なる文化的な意味を持っています。

- 日本 – 儚く美しい存在として、詩や文学に登場することが多い。

- 中国 – 食材としての価値が高く、特に高級料理に使用される。

- 西洋 – メデューサの神話と結びつき、危険な生き物として描かれることが多い。

このように、クラゲは国ごとに異なるイメージを持ち、それぞれの文化で独自の意味を持っています。

まとめ

クラゲは「海月」や「水母」といったさまざまな漢字表記を持ち、それぞれの表記には深い意味が込められています。また、くらげの名前や漢字は、文学や文化、さらには風水や姓名判断においても興味深い要素を持っています。

国によってクラゲの呼び名やイメージが異なり、日本では美しく儚い存在として扱われることが多いですが、中国では食材としての価値が高く、西洋では危険な生き物として描かれることもあります。

この記事を通じて、クラゲの漢字や文化的な背景について理解が深まったのではないでしょうか。