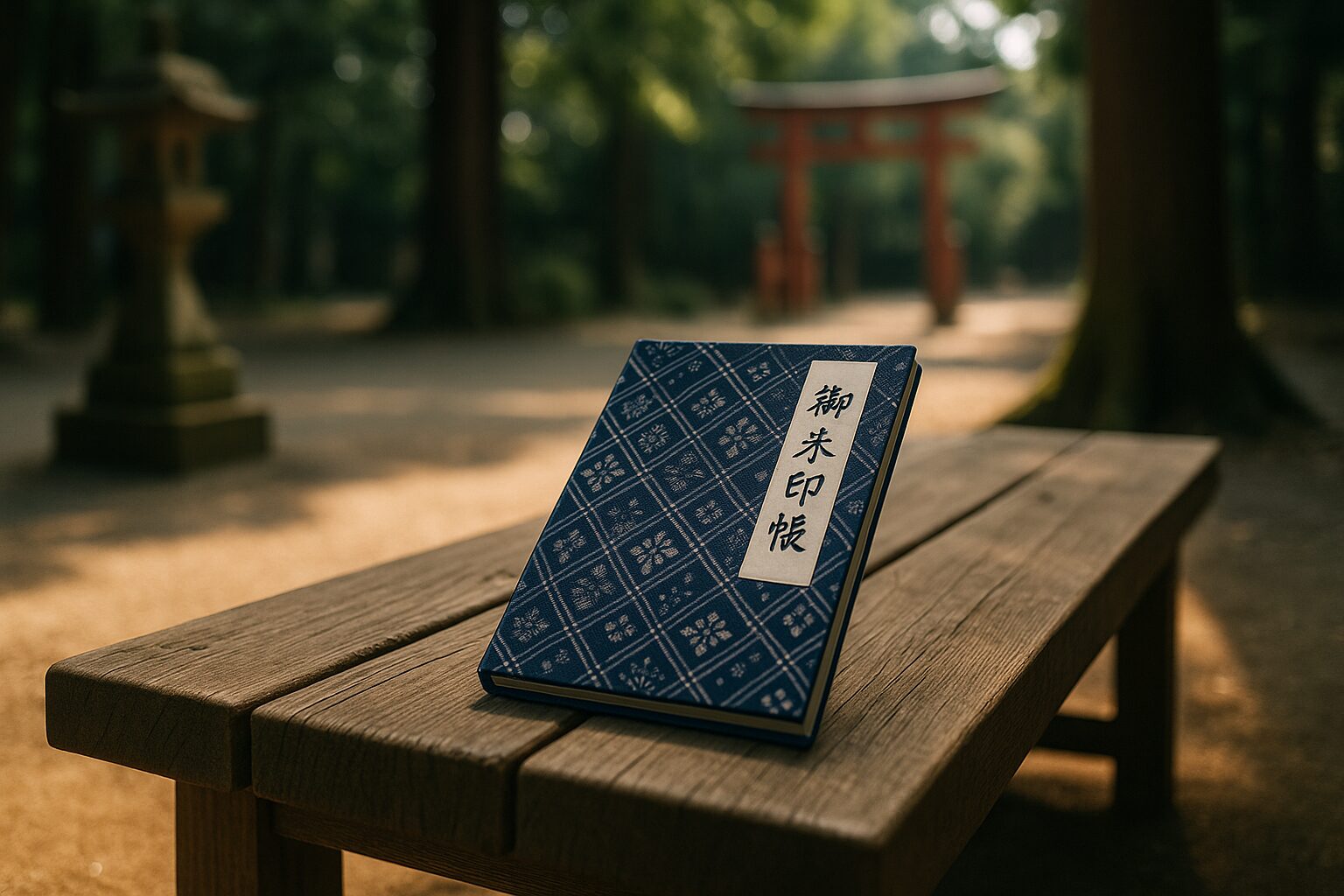

御朱印帳ブームが続く中、マナー違反によるトラブルも増えています。神社やお寺で御朱印をいただく行為は、ただの「集め」ではなく、神聖な儀式の一部です。しかし、御朱印帳の使い方や保管方法を誤ることで、無意識のうちに失礼な行為をしていることも少なくありません。

たとえば、授与所で御朱印帳を叩きつけるように置く人や、インクが乾かないうちに閉じて滲ませてしまう人、さらにはSNS映えを意識しすぎて境内で長時間撮影をする人など、寺社関係者や他の参拝者に迷惑をかける例が多発しています。

この記事では、「御朱印帳やってはいけない事」というキーワードを軸に、具体的なNG行動やその理由、マナーを守った上での正しい使い方や保管方法まで徹底的に解説します。すでに御朱印集めを始めている方も、これから始める方も、正しい知識を身につけることが大切です。

それでは、御朱印帳を通じて気持ちの良い参拝ができるよう、やってはいけないマナー違反について一緒に確認していきましょう。

御朱印帳で絶対にやってはいけない基本マナー

神社仏閣でのNG行動とは

御朱印帳を持って神社やお寺を訪れる際、最も重要なのが「参拝の順序」と「心構え」です。御朱印をいただく前にまず参拝するのが基本ですが、いきなり授与所に直行する方も多く見受けられます。これは寺社の本来の意味を理解していない行為とされ、関係者からも問題視されることがあります。

たとえば、東京都内の有名神社では、観光客が長蛇の列をなして御朱印を求める光景が日常的です。しかし、列に並ぶ前に本殿に手を合わせる人が少ないという指摘がありました。参拝とは感謝や願いを届ける時間であり、御朱印はその「記録」に過ぎません。したがって、順序を守らず御朱印だけを目的にする行動は、マナー違反と言えるでしょう。

また、境内を走り回ったり、他の参拝者の写真を無断で撮影したりすることも避けるべきです。神聖な場所であることを忘れてしまうと、思わぬトラブルに発展する可能性もあります。とくに海外からの観光客や初心者にとっては、「何がマナー違反なのか」がわかりにくいため、掲示板やパンフレットで確認することが重要です。

さらに、御朱印帳を持参するだけでなく、正しい「使い方」も把握しておくべきです。寺社によっては書き手が一人しかおらず、混雑することもしばしば。そのため、大声で話したり、催促したりするのは厳禁です。神社側としても静かな空間を保ちたいと考えているため、静かに待つ姿勢が求められます。

このように、御朱印帳を持って訪れる際には、神社やお寺が「観光地」ではなく「祈りの場」であることを常に意識することが大切です。そして、次に注目すべきは御朱印帳そのものの「扱い方」に関するマナーです。

御朱印帳の置き方・扱い方の注意点

御朱印帳を授与所の窓口に差し出す際、多くの人が無意識に行ってしまいがちなNG行動があります。それは、カウンターに御朱印帳を“ドン”と音を立てて置いたり、無造作に広げたりすることです。こうした扱いは、御朱印帳を神聖なものとして捉えている寺社関係者から見ると非常に無礼です。

あるお寺の関係者は、「御朱印帳を丁寧に両手で渡す方と、スマホをいじりながら片手で渡す方とでは、まったく印象が違います」と語っていました。このように、ちょっとした所作の違いが、敬意の有無を明確に示してしまうのです。

また、御朱印帳を開いたまま差し出すのもマナー違反とされる場合があります。寺社によって書き始めのページや記入方法に決まりがあるため、記録面のページは係の方に開いていただくのが基本です。自分で開いた場合、意図せず“裏面”に記入されるなどのトラブルを招くこともあるため、迷った場合は一言添えて渡すのが良いでしょう。

さらに、御朱印帳の「デザイン」にも注意が必要です。最近ではキャラクターものや派手な装飾が施された朱印帳が人気ですが、寺社によっては「派手すぎる」として不快に感じる方もいます。もちろん個人の自由ではありますが、訪れる先の雰囲気に合ったものを選ぶのが大人のマナーです。

扱いの丁寧さは、御朱印帳だけでなく寺社そのものへの敬意を表すものです。したがって、心を込めた丁寧な取り扱いを心がけることが、御朱印集めを通じて良縁を結ぶ第一歩となります。それでは次に、実際に寺社関係者から聞かれた「嫌がられる行動」について見ていきましょう。

寺社関係者が嫌がる行為の実例

御朱印を授与する寺社の職員や住職、神職の方々には、日々さまざまな参拝者が訪れます。多くの方が礼儀正しい一方で、残念ながら「これは困る」という行動も数多く報告されています。

まず代表的なのが、「御朱印を書いてもらっている最中に、スマホで動画や写真を撮影する行為」です。これは非常に多くの寺社で問題視されており、注意書きや張り紙を掲示しているところも増えています。御朱印の授与は神聖な時間であり、書き手にとっても集中力と敬意が必要な作業です。たとえ記念に残したくても、相手の了承なしに撮影するのはマナー違反です。

また、御朱印の内容に文句を言うケースもあるようです。たとえば、「この字体は気に入らない」「日付が違う」など、細かく注文をつける人がいます。しかしながら、御朱印はその日の参拝の「証」であり、書き手の思いや心を込めた作品です。したがって、商品ではなくご加護の一部と考え、感謝の心で受け取るべきです。

さらに、「数カ所の御朱印を1冊の朱印帳に混在させる」ことを嫌がる寺社もあります。特に宗派が異なるお寺では、「他宗の印があると失礼にあたる」とされる場合があるため、注意が必要です。よって、訪問先の宗派や教義を確認し、必要に応じて朱印帳を分けるのが理想的な方法です。

これらの事例は、すべて「御朱印集め」を通じて寺社とより良い関係を築くために不可欠な情報です。次は、御朱印帳自体を汚してしまうような無自覚な行動について考えてみましょう。

御朱印帳を汚す行為はタブー!知らぬ間のマナー違反

書き込み・落書きはなぜNGか

御朱印帳は神社や寺院を参拝した証を記録する神聖な帳面であり、単なるメモ帳ではありません。ところが、ページの空白に日記のように感想を書いたり、イラストを描いたりする人がいます。これは見た目には個人の自由に思えるかもしれませんが、御朱印帳の本来の目的から外れる行為であり、寺社の神聖さを損なうことにもなります。

たとえば、ある寺社では、御朱印の隣に「今日も天気が良かった」などと書き込んである朱印帳を見た関係者が「神仏の御名の横に個人的な文章を書くことは控えてほしい」と語っていました。神聖な記録の隣に個人的な内容が記されることで、朱印帳の本質的な価値が損なわれる可能性があるのです。

また、後から何かを書き加えることでインクがにじみ、御朱印自体が汚れてしまうリスクもあります。記録としての意味を保つためには、いただいた御朱印はそのまま大切に保管するのが望ましい方法です。

加えて、御朱印帳を子どもに落書きさせるといった事例も見られますが、これは絶対に避けるべきです。親が意識していなくても、子どもが触れること自体が汚損の原因となり、関係者から見れば無礼と捉えられる可能性があります。

このように、御朱印帳に対する「扱い方」には繊細な配慮が求められます。次に、御朱印をいただいた直後の扱いミスが、どのようなトラブルを招くか見ていきましょう。

インクが乾く前の扱いミス

御朱印は、筆で書かれた墨と朱印によって構成されており、書いてもらった直後はまだインクが完全に乾いていないことがあります。にもかかわらず、受け取ってすぐに御朱印帳を閉じてしまうと、にじんでしまったり、隣のページに移ってしまったりすることがあります。これは、せっかくいただいた御朱印を台無しにするだけでなく、書いてくださった方にも失礼となる行為です。

ある神社の職員は、「乾いていない状態でページを閉じられてしまい、せっかく丁寧に書いた御朱印が台無しになってしまうことがある」と嘆いていました。そのため、多くの授与所では御朱印帳の間に薄い紙(半紙)を挟んで渡すことがありますが、それもあくまで一時的な防止策です。受け取ったあとは、風通しの良い場所でしっかり乾かす時間を設けることが重要です。

また、インクのにじみを防ぐには、受け取った後すぐにカバンに詰め込むのではなく、手で軽く持って乾かしながら移動することが推奨されます。御朱印帳の「保管」には神聖な意味も含まれているため、記録として美しく残すこともマナーの一部なのです。

このような注意点を守ることで、御朱印の価値を長く保ち、寺社への敬意も表せます。では次に、御朱印帳を持って雨の日に参拝する際に注意すべき理由を見ていきましょう。

雨の日の持ち歩きに注意すべき理由

雨の日の参拝では、御朱印帳の「保護」が非常に重要です。御朱印帳は和紙で作られており、水に濡れるとインクがにじんだり、紙自体が波打ってしまったりと、回復できないダメージを受けることがあります。そのため、天気の悪い日に持ち歩く際には防水対策を徹底する必要があります。

たとえば、ビニール製のブックカバーや専用の御朱印帳袋を使うことで、雨水の浸入を防ぐことが可能です。また、簡易的にジップロックなどの透明袋で包む人もいますが、湿気がこもるため長時間の保管には向きません。雨の日にどうしても御朱印をいただきたい場合は、授与所で断られることもあるため、事前に確認するのが良いでしょう。

実際に、ある寺院では「雨の日は御朱印をお断りしています」という掲示がされていたケースもあります。これは、御朱印帳が濡れてしまい、書き手が満足に文字を書けないためです。このような事情を知らずに訪れると、不快な思いをする可能性もあるため、天候に応じた判断力も参拝マナーの一つです。

御朱印帳は単なる「集め」アイテムではなく、敬意と共に扱うべき大切な記録帳です。だからこそ、天候や状況に応じて適切な対処をすることで、寺社との信頼関係もより深まっていくのです。続いて、御朱印をコレクション感覚で集めることの危険性について考えていきましょう。

御朱印をコレクション感覚で集めるのは危険

「スタンプラリー」との違いを理解する

御朱印帳を手にして寺社を巡る行為は、見た目にはスタンプラリーのように映るかもしれません。しかしながら、御朱印は単なる印やスタンプではなく、参拝の証として授与される神聖なものです。御朱印集めを「ゲーム感覚」で行うことは、寺社や信仰心への理解を欠いた軽率な行動と受け取られる可能性があります。

たとえば、ある観光地では複数の寺社が御朱印を提供しており、訪問者の中には一日に十数カ所を巡って御朱印を一気に集めようとする人もいます。しかし、このような短時間・大量取得は参拝の本質を無視しており、「数を集めること」が目的化してしまっている点で、本来の意味を失っているのです。

御朱印帳は「記録」のためにあり、その記録は一つひとつの神社やお寺との出会いや祈りの証です。よって、同じ日にいくつも集めるよりも、一つひとつの参拝を丁寧に行い、心を込めて記していくことが大切です。

また、スタンプラリー的な感覚で御朱印を集めている人の中には、授与所で「次の予定があるから早くしてほしい」と催促するような態度を取る例も報告されています。これは書き手に対して非常に失礼であり、寺社側から授与を断られる原因にもなりかねません。

このように、御朱印集めは信仰の心や敬意をもって臨むべき行為であると再確認することが必要です。次に、SNS映えを意識しすぎることで起こるトラブルについて考察してみましょう。

SNS映え目的での乱用が招くトラブル

近年、御朱印帳のデザイン性の高さや、美しい筆致の御朱印が注目され、SNSでの投稿が活発になっています。一見すると日本文化の良さを広める良い機会のように思えますが、行き過ぎた撮影行為や演出によって、トラブルが起こることも少なくありません。

たとえば、境内の中心で御朱印帳を広げ、長時間にわたり写真撮影を続けている人がいます。他の参拝者の通行を妨げたり、撮影禁止の場所で無断撮影したりすることで、寺社側がSNS映え目的の行動を制限するようになったケースもあります。

実際に、京都市内のある神社では「御朱印帳の撮影は授与所前での短時間のみ」と掲示されたことがありました。これは、撮影行為が本来の参拝の雰囲気を壊してしまうためです。御朱印は記録であって、SNS映えのための「道具」ではないという意識が必要です。

また、他人の御朱印帳と並べて写真を撮ったり、意図せず個人情報が写り込んでしまうことで、プライバシーの問題にも発展しかねません。シェアする際には背景や他人の御朱印帳が写り込んでいないかを十分に確認することも重要です。

このように、御朱印帳をSNS映えの小道具として扱うことは、御朱印の本質を見失う結果になりかねません。では最後に、心のない収集行動が寺社に与える影響について見ていきましょう。

心ない収集が寺社への迷惑になる理由

御朱印は寺社への参拝と感謝の気持ちを表す行為ですが、それが単なる収集目的になると、関係者にとっては大きな負担になります。特に、混雑時に複数冊の御朱印帳を一度に差し出す行為は、周囲の参拝者や書き手に迷惑をかける代表例です。

あるお寺の住職は、「一人で5冊持ってきて、全部に御朱印を求められると、他の参拝者を待たせることになり苦情も増える」と語っていました。よって、御朱印帳は基本的に一人一冊とし、どうしても複数ある場合は状況を見て順番をずらすなどの配慮が必要です。

また、転売目的で御朱印を求める行為も問題視されています。フリマアプリやオークションサイトに御朱印帳が出品されているケースがあり、これらは明らかに信仰の対象としての尊厳を傷つける行為です。寺社側もこうした商業的な目的での授与を厳しく禁止しており、発覚すれば今後の御朱印授与を拒否されることもあります。

さらに、御朱印帳の「数」を競い合うような投稿やコミュニティも存在していますが、これは本来の「参拝の記録」という意義を見失った行動であり、マナーから外れていると言えます。

このように、御朱印帳は収集するためのアイテムではなく、信仰の証としての意味を大切にしなければなりません。続いては、「御朱印帳を人に贈る」という一見善意の行動にも潜むマナー違反について解説します。

御朱印帳を人に贈るのは非常識?場面別の判断基準

お見舞い・プレゼントに向かない理由

御朱印帳は縁起物として捉えられることもありますが、その用途や意味を誤解してしまうと、かえって失礼になることもあります。とりわけ「お見舞い」や「一般的な贈り物」としての御朱印帳の扱いには慎重になるべきです。

なぜなら、御朱印帳は基本的に「自ら参拝し、御朱印を受ける」ことで意味を持つものであり、他人に贈られたからといって価値が生まれるわけではありません。特に病気見舞いの場面では、御朱印帳が「お寺=お墓」や「仏事」を連想させ、不吉だと受け取られるケースもあります。

たとえば、ある女性が入院中の友人に、癒しになればと御朱印帳をプレゼントしたところ、家族から「病気の人に縁起でもない」と注意されたという話があります。これは、贈る側の善意と、受け取る側の文化的・宗教的な捉え方がズレていた典型的な例です。

よって、たとえ気持ちを込めたプレゼントであっても、相手の宗教観や受け取り方を配慮せずに贈ることは避けるべきです。御朱印帳は「信仰の記録」という性格が強いため、扱いには注意が必要なのです。

では、もし御朱印帳を贈る必要があるとすれば、どのような場面や配慮が求められるのでしょうか。次はその具体的なポイントを見ていきましょう。

贈り物にする場合の配慮ポイント

御朱印帳をどうしても贈り物として選びたい場合は、いくつかの重要な配慮ポイントがあります。まず第一に、相手が御朱印や寺社巡りに興味を持っているかどうかをしっかり確認することです。単に「かわいいから」「和柄が好きそうだから」といった理由だけで贈るのは、マナー的におすすめできません。

次に重要なのは、贈るシチュエーションです。たとえば、退職祝いや成人祝いなど、人生の節目で「これからの幸せを祈る」という意味を込めて渡す場合には、御朱印帳が「未来を記録していく縁起物」として肯定的に受け取られることがあります。

このような場合でも、あくまでサブ的な贈り物として渡すことが推奨されます。たとえば、御朱印帳単体ではなく、御朱印巡りに役立つ「マナーガイドブック」や「朱印帳袋」とセットにすることで、御朱印帳の本来の「使い方」や意義を説明しやすくなるでしょう。

また、贈る際には「無理に使わなくていいからね」と一言添えることで、相手の気持ちに配慮することも忘れてはなりません。信仰や宗教の要素を含むアイテムだからこそ、贈る際には丁寧なコミュニケーションが必要です。

それでは次に、御朱印帳を贈ったことで実際にトラブルになった具体例と、それに対する適切な対応策を紹介します。

NGなケーススタディと対応策

実際に御朱印帳を贈ったことで相手との関係が気まずくなったケースも少なくありません。たとえば、ある会社員が同僚の昇進祝いとして御朱印帳を贈ったところ、「なんで宗教的なものを贈るの?」と困惑されたという例があります。このケースでは、相手が信仰に関心がなかったため、かえって距離感を感じさせてしまったのです。

こうしたトラブルを避けるためには、まず「なぜ御朱印帳を贈るのか」という理由を明確に伝えることが重要です。たとえば、「旅行や散策が好きと聞いたので、もし機会があれば御朱印巡りに使ってもらえたらと思って」といった言い方であれば、押しつけがましさを感じさせにくくなります。

また、トラブルが起きた場合には、すぐに「気を悪くさせてしまったならごめんなさい」と一言謝ることが、関係修復への近道です。御朱印帳は決して万人向けの贈り物ではないため、誤解を恐れずに素直な対話を心がけることが大切です。

このように、御朱印帳を贈る際には慎重な判断が求められます。続いては、そもそも御朱印帳の正しい使い方について、改めて確認していきましょう。

御朱印帳の正しい使い方を改めて確認しよう

1ページ目はどこ?書き始めのルール

御朱印帳を初めて使う際、「どこから書いてもらえばいいの?」と迷う方は少なくありません。基本的に、御朱印帳は右開き(和式綴じ)で、最初のページが右側になります。つまり、最初に御朱印をいただくページは、開いたときに右側にある1ページ目から始めるのが正式な「使い方」とされています。

ただし、寺社によっては左側(裏面)から書くように案内される場合もあり、必ずしも全国共通のルールがあるわけではありません。そのため、初めて御朱印をいただく際には「こちらからお願いすればよろしいですか?」と一言確認すると丁寧です。

たとえば、ある神社では「最初のページは神様をお迎えする場所だから大切に」と説明された例があります。このように、書き始めのページには信仰的な意味も込められている場合があるため、慎重に扱うべきです。

また、御朱印帳には稀に「見開きでの授与」や「特別御朱印専用ページ」が設けられることもあります。その際には授与所で案内に従い、ページの順番や配置が崩れないようにすることが、御朱印帳を長く美しく保つためのコツです。

それでは次に、御朱印帳の裏面の使い方について考えてみましょう。

裏面の使用はアリかナシか

御朱印帳が一冊分のスペースを使い切った後、「裏面にも御朱印をいただいていいのか?」という疑問を持つ方は多いです。実はこの点についても明確な全国共通ルールはなく、寺社ごとに対応が異なります。

たとえば、あるお寺では「裏面は湿気がこもりやすく、インクがにじみやすいのでお断りしています」と明言していました。一方で、「裏面も空白であれば書きますよ」と柔軟に対応する神社も存在します。このため、裏面を使いたい場合は必ず事前に確認を取るのがマナーです。

また、御朱印帳の構造上、裏面に書くことで表面の筆跡が潰れてしまうこともあり、記録としての美しさを保つためにも裏面の使用は慎重に検討すべきです。もし表面がすべて埋まった場合は、新しい御朱印帳を用意するのが無難な方法です。

近年では、紙質や製本にこだわった御朱印帳も登場しており、デザイン性だけでなく「記録の保存性」にも配慮された商品が増えています。裏面の使用について不安がある場合は、こうした朱印帳を選ぶことも一つの選択肢です。

では、御朱印帳をすべて使い終えたあと、どのように処分すればよいのでしょうか。次にその方法を確認していきます。

御朱印帳を使い終わった後の処分方法

御朱印帳は神仏とのつながりを記した記録帳です。したがって、一般的なノートや手帳のように家庭ごみとして処分するのは不適切とされています。使い終わった御朱印帳には感謝の気持ちを込め、適切な方法で手放すことが重要です。

最も推奨される方法は、寺社に「納める」ことです。多くの神社やお寺では、古くなった御札やお守り、御朱印帳をまとめて納められる「納所(おさめどころ)」が設けられています。こうした場所に持参することで、御朱印帳も丁寧に「供養」されるのです。

また、どうしても近くに納められる場所がない場合は、郵送での受付を行っている寺社も存在します。その際は、送付前に電話や公式サイトで確認するのが確実です。郵送時には「御朱印帳供養希望」と明記し、可能であれば薄紙で包んで送ると丁寧です。

さらに、自宅で処分する場合は、「塩を振り、白布や紙で包んでから焼却する」という日本古来の方法もありますが、これはあくまで最終手段です。最も望ましいのは、寺社を通じて供養という形で役目を終えさせる方法です。

このように、御朱印帳はその始まりから終わりまで「信仰の記録」であり、最後まで丁寧に扱うことがマナーとされています。次は、神社とお寺で異なるルールについて確認していきましょう。

神社とお寺で異なるルールに注意

参拝の順番と御朱印のもらい方

神社とお寺では、参拝や御朱印の授与において、それぞれに異なる作法やルールが存在します。これらを理解せずに同じような感覚で行動すると、知らず知らずのうちに失礼な振る舞いになってしまうこともあります。

神社では、一般的に「二礼二拍手一礼」の作法に則って参拝し、その後に御朱印をいただくのが基本です。参拝が先、御朱印が後という流れを守ることが大切です。一方、お寺では「合掌一礼」が主な作法で、拍手は打ちません。よって、参拝の方法自体が大きく異なるため、注意が必要です。

たとえば、ある地方の寺院では、観光客が神社式に手を打って参拝していたところ、住職から「ここはお寺ですから、拍手はしませんよ」とやんわり注意されたというケースがありました。このように、神社とお寺を混同した行動は、相手に誤解や不快感を与える原因になりかねません。

また、御朱印の「もらい方」にも違いがあります。神社では神職が手書きで御朱印を記してくれることが多く、お寺では住職や僧侶、または専門の係員が対応します。その際、神社では厳かな雰囲気が重んじられることが多く、お寺では参拝者との会話が柔らかめになる傾向もあります。

いずれにしても、「静かに待つ」「感謝の言葉を述べる」「丁寧に朱印帳を扱う」といった基本的なマナーは共通しており、神社・お寺どちらでも大切にされている作法です。次に、マナーの違いに着目してさらに深く見ていきましょう。

神社と寺院でのマナーの違い

神社と寺院では、マナーそのものに微妙な違いがあります。これは、それぞれの施設が持つ宗教的背景や信仰の対象が異なるためです。神社は「神道」に基づいており、日本古来の自然信仰を基盤としています。一方、お寺は「仏教」に根差しており、仏や祖先への供養が重視されます。

この違いは、参拝時の心構えや言葉遣いにも表れます。神社では、「願いごと」や「お礼」が中心ですが、お寺では「供養」や「戒め」が重視される傾向にあります。たとえば、神社での御朱印には神紋や祭神名が記されるのに対し、お寺の御朱印には仏様の名前や経文が入ることが多いのが特徴です。

また、写真撮影に関するマナーも異なります。神社は屋外の境内が多く、比較的撮影に寛容な傾向がありますが、お寺では本堂内の仏像や納骨堂など、撮影が厳しく制限されている場所も多く存在します。

このように、神社とお寺では基本的な「マナー」の方向性が違うことを理解し、その場に応じた振る舞いが求められます。それでは、これらのルールを事前に調べるために活用したい「御朱印ガイドライン」について紹介しましょう。

「御朱印ガイドライン」を事前に調べよう

御朱印をいただく前に、神社やお寺の公式サイトなどで「御朱印のガイドライン」や「授与に関する案内」を調べておくと安心です。これらの情報は、寺社ごとに異なる対応や注意点を知る手がかりになります。

たとえば、「書き置きのみの対応」「混雑時は御朱印中止」「特定の日は記帳不可」など、御朱印の授与には条件がある場合が多いです。知らずに訪問して「今日は書いてもらえないのか」と戸惑うことを避けるためにも、事前確認は大切です。

また、SNSやブログでも御朱印巡りの体験談が数多く共有されており、それらを参考にすることで最新のマナーや情報を得ることができます。ただし、情報の正確性には注意が必要です。必ず信頼できる情報源や、寺社公式の発表を優先することが重要です。

御朱印帳はあくまで「信仰の記録帳」です。そのため、正確な情報と基本的な礼儀をもって訪れることが、神仏とのつながりを深めるために最も大切な心構えとなるのです。次は、御朱印帳の「保管方法」について考えていきましょう。

御朱印帳の保管方法にもマナーがある

自宅での保管場所に注意すべき理由

御朱印帳は、単なる旅行記やメモ帳とは異なり、神社やお寺とのご縁を記録した神聖な帳面です。そのため、自宅での保管場所にも配慮が必要です。適当に棚に放置したり、他の書類と混ざったりしている状態は、マナー的には望ましくありません。

たとえば、テレビの横やキッチンの引き出しなど、日常生活の雑多な場所に御朱印帳を置いてしまうと、無意識に扱いが雑になり、御朱印の意味が薄れてしまいます。また、湿気の多い場所では紙が傷んだり、カビが生えることもあるため注意が必要です。

保管場所として理想的なのは、神棚や仏壇の近く、または「清潔で静かな場所」です。特に神棚がない場合でも、直射日光や高温多湿を避けた場所に専用の袋や箱に入れて保管することで、御朱印帳を長持ちさせることができます。

御朱印帳を正しく「保管」することで、信仰の記録としての意味も深まります。では、具体的に長持ちさせる保存テクニックについても確認しておきましょう。

長持ちさせる保存テクニック

御朱印帳をきれいな状態で保ちたいと考える人は多いですが、保存方法を誤ると、インクのにじみや紙の変色、カビの発生などが起こってしまいます。以下のような保存テクニックを実践することで、御朱印帳をより長く美しく保管することができます。

まず、御朱印帳は「通気性の良い場所」で保管するのが基本です。ビニール袋などで密封すると湿気がこもり、逆効果になる場合があります。専用の御朱印帳袋や、通気性の良い布袋に入れるのがおすすめです。

また、ページ同士がくっつかないように、御朱印をもらった後は完全にインクを乾かしてから収納することが大切です。書き置きの御朱印を貼る場合も、糊が乾いてから閉じるようにしないと、隣のページに色移りしてしまうことがあります。

さらに、1冊の御朱印帳を長期間使うことで劣化が進む場合には、定期的に新しい帳面に切り替えるのも一つの「方法」です。その際には、古い帳面を丁寧に保管するか、適切な供養を行うことを忘れないようにしましょう。

それでは、御朱印帳の最終的な処分について、正しいマナーと供養の方法を確認していきます。

処分時のマナーと供養の選択肢

使い終わった御朱印帳を処分する際は、信仰の記録を丁寧に終えるという意味で、マナーを守った手順が求められます。一般的な廃棄処理は適しません。前項でも述べた通り、寺社の「納所(おさめどころ)」に納めて供養してもらうのが最も丁寧な方法です。

供養の形式は寺社によって異なりますが、多くは年末年始や節目の行事の際に「お焚き上げ」としてまとめて処分されます。その際、御朱印帳を納める旨を社務所に伝えると、専用の場所に案内されることがあります。

また、近年では郵送による御朱印帳供養を受け付けている寺社も増えてきています。公式サイトで対応を確認し、手順に従って送付することで、遠方からでも丁寧な処分が可能になります。

それでも自宅で処分する必要がある場合は、「白紙や布に包み、清めの塩を振った上で丁寧に焼却」するという古来の方法を踏まえるのがマナーです。ただし、この方法には宗教的な意味も含まれるため、不安な場合はやはり寺社にお願いするのが最善です。

このように、御朱印帳の保管と処分にも気を配ることで、記録帳としてだけでなく、心のよりどころとして大切にできるのです。次は、御朱印集めをする際に他の参拝者に配慮すべきマナーについて見ていきましょう。

トラブル回避!他の参拝者に配慮するポイント

並び方・待ち方のマナー

御朱印を授与してもらう際、混雑する場面では「並び方」や「待ち方」のマナーが非常に重要です。とくに人気の寺社では、観光シーズンや限定御朱印の配布時期に長蛇の列ができることも珍しくありません。このような状況で他の参拝者に不快な思いをさせないよう、冷静で思いやりのある行動が求められます。

まず、列に並ぶ際は静かに並ぶことが原則です。友人同士での会話が盛り上がるあまり、大きな声を出すと周囲の参拝者の迷惑になります。また、列の途中で抜けて他の場所を見に行く「割り込み」行為もマナー違反とされます。

たとえば、ある神社では「列から離れた人が戻ってきて、知人の前に割り込んだことで口論に発展した」というトラブルが発生しました。このような事例からも、並ぶ際の態度や行動が他人の印象に強く影響することがわかります。

また、日差しの強い日や寒さが厳しい日など、列での待機時間が長くなる場合は、周囲への配慮を忘れずに行動することが大切です。折りたたみ椅子や日傘を使用する際は、他人の邪魔にならないように注意しましょう。

このように、待ち時間での行動一つが御朱印巡り全体の雰囲気に影響を与えるため、マナーを守る姿勢が何よりも大切です。次に、寺社での写真撮影に関する注意点を確認しましょう。

寺社での撮影マナーと注意点

御朱印帳や境内の風景を写真に収めたいという気持ちは理解できますが、寺社での写真撮影には必ず「マナー」が伴います。特に本堂や拝殿、神聖な儀式の最中など、撮影が禁止されている場所も多く存在します。

たとえば、あるお寺では「本尊の前での撮影はご遠慮ください」という案内が明記されていましたが、それを無視して撮影した参拝者が僧侶から注意を受ける場面がありました。このような行為は、その場に居合わせた他の参拝者にも悪影響を与えかねません。

また、御朱印を授与してもらっている最中に手元をアップで撮影する人もいますが、これも基本的にはマナー違反です。書き手の集中を妨げるだけでなく、無断撮影にあたる可能性もあります。撮影したい場合は必ず「写真を撮ってもよろしいでしょうか?」と確認を取りましょう。

さらに、他の参拝者が写り込んでしまうような構図も注意が必要です。個人情報の保護やプライバシーの観点から、撮影した写真をSNS等に投稿する際は十分に配慮することが求められます。

このように、写真撮影は思い出を残すための手段であると同時に、他人への配慮とルールを守る心がけが必要です。最後に、授与所での会話や態度についても確認しておきましょう。

授与所での会話と態度に注意

授与所では、静かに、そして丁寧な態度で対応することが求められます。御朱印を授与してもらう際、まるで「お店の接客」のような感覚で要求を伝える人がいますが、これは完全にマナー違反です。

御朱印は商品ではなく、「参拝の記録として授かるもの」であり、その価値は対価でなく信仰と敬意にあります。たとえば、「この字体じゃなくて別の字で書いてください」や「早く書いてもらえますか」といった発言は、相手に不快感を与えかねません。

また、スマートフォンを見ながら御朱印帳を渡す、片手で投げるように置くといった態度も非常に印象が悪く、寺社関係者から注意を受けることもあります。授与所は信仰の場の延長であるという意識を持ち、心を込めた対応を心がけましょう。

丁寧な挨拶や感謝の言葉を忘れずに伝えるだけで、相手との信頼関係も深まります。御朱印巡りは、単なる記録行為ではなく、人と人とのつながりを感じる大切な機会でもあるのです。それでは、最後の実務的な話題として、現地で御朱印帳を購入する際の注意点を確認しましょう。

現地での御朱印帳購入時に気をつけること

授与所での正しい選び方

御朱印帳を現地の神社やお寺で購入する際には、まず「どのような目的で使うのか」を明確にすることが大切です。御朱印帳は、単なるお土産ではなく、信仰の記録を綴る神聖な帳面であるため、選ぶときも慎重な姿勢が求められます。

授与所では複数種類の御朱印帳が用意されていることが多く、デザイン・サイズ・価格帯などに違いがあります。選び方のポイントとしては、自分の宗教的なスタンスや訪れる寺社の宗派との相性、保管のしやすさを意識することが挙げられます。

たとえば、仏教系の寺院で購入する場合は、表紙に仏様の御名や梵字が記されたものが多く、一方で神社では神紋や神様の御名が施されたものが主流です。したがって、自身がどの宗派の寺社に多く参拝するかを基準にして選ぶのが良いでしょう。

また、授与所では「この御朱印帳は専用の御朱印しか受けられません」と説明される場合もあります。そのため、購入前に必ず用途や制約を確認し、不明点は遠慮せずに尋ねましょう。これにより、後のトラブルを避けることができます。

次に、ネット通販と現地購入の違いについても整理しておきましょう。

ネット通販と現地購入の違い

御朱印帳は近年、ネット通販でも手軽に購入できるようになっています。美しいデザインや限定品、オリジナルの仕様など、多種多様な商品が並びますが、ネット購入にはメリットとデメリットがあることを理解しておく必要があります。

最大のメリットは「種類の豊富さ」です。自分の好みに合った朱印帳をじっくり選べるうえ、寺社に行かずとも手元に届く便利さがあります。一方で、実際に使いたい寺社でその御朱印帳が受け入れられるかどうか、確認が取れない場合があるのが難点です。

現地で購入する最大のメリットは、「その寺社のご加護が込められている」とされる点です。たとえば、特定の神社で授与される朱印帳には、その神社独自の祈願が施されていることがあり、現地ならではの「意味」を持ちます。

また、現地で授与された朱印帳であれば、授与所の方が最初のページに御朱印を書き入れてくれるケースが多く、そのままスムーズに記録を始めることができます。

このように、ネットと現地では目的に応じた選択が求められるのです。最後に、「可愛い」という理由だけで朱印帳を選ぶことの危険性について触れておきましょう。

「可愛い」だけで選ぶ危険性

最近は御朱印帳のデザインが多様化し、キャラクターものやポップな色彩の表紙など、若年層や女性に人気のある「可愛い系」の御朱印帳も増えています。確かに見た目の好みで選ぶことは悪いことではありませんが、それが「信仰心の軽視」につながってしまうケースには注意が必要です。

たとえば、ある神社の職員は「キャラクターの御朱印帳を持参されると、信仰よりもコレクション目的で来ているのかと誤解することがある」と話していました。神聖な場において、あまりにカジュアルな御朱印帳は、場合によっては不快感を与える可能性もあるのです。

また、「可愛い」だけを基準に選んだ結果、サイズが合わずに書き置きの御朱印が貼れない、インクがにじみやすい紙質だったなど、実用面でのトラブルも報告されています。デザインと機能性のバランスを取ることが、長く愛用できる朱印帳を選ぶコツです。

御朱印帳は、神仏と自分を結ぶ「記録帳」であるという本質を忘れず、見た目だけでなく使いやすさや信仰との相性を考慮して選ぶことが、マナーを守るうえでも非常に重要です。

まとめ

御朱印帳は単なる趣味の道具ではなく、神社仏閣とのご縁や祈りの「記録」を残す大切な存在です。だからこそ、扱い方一つで敬意が伝わり、また逆に無意識のマナー違反が信仰を損なうことにもつながりかねません。

本記事では、「御朱印帳やってはいけない事」をテーマに、NG行動の実例、扱いのマナー、神社とお寺での違い、保管や処分の仕方、さらには人への贈り方まで幅広く解説しました。

大切なのは、御朱印帳を通じて神仏とどう向き合うかという姿勢です。デザインや集める楽しさももちろんありますが、それ以上に「心を込めて参拝し、その証を丁寧に残す」ことが本質だということを、改めて意識してみてください。

マナーを守った御朱印巡りは、自分自身の心を整え、信仰や文化とのつながりを深める貴重な時間となるでしょう。