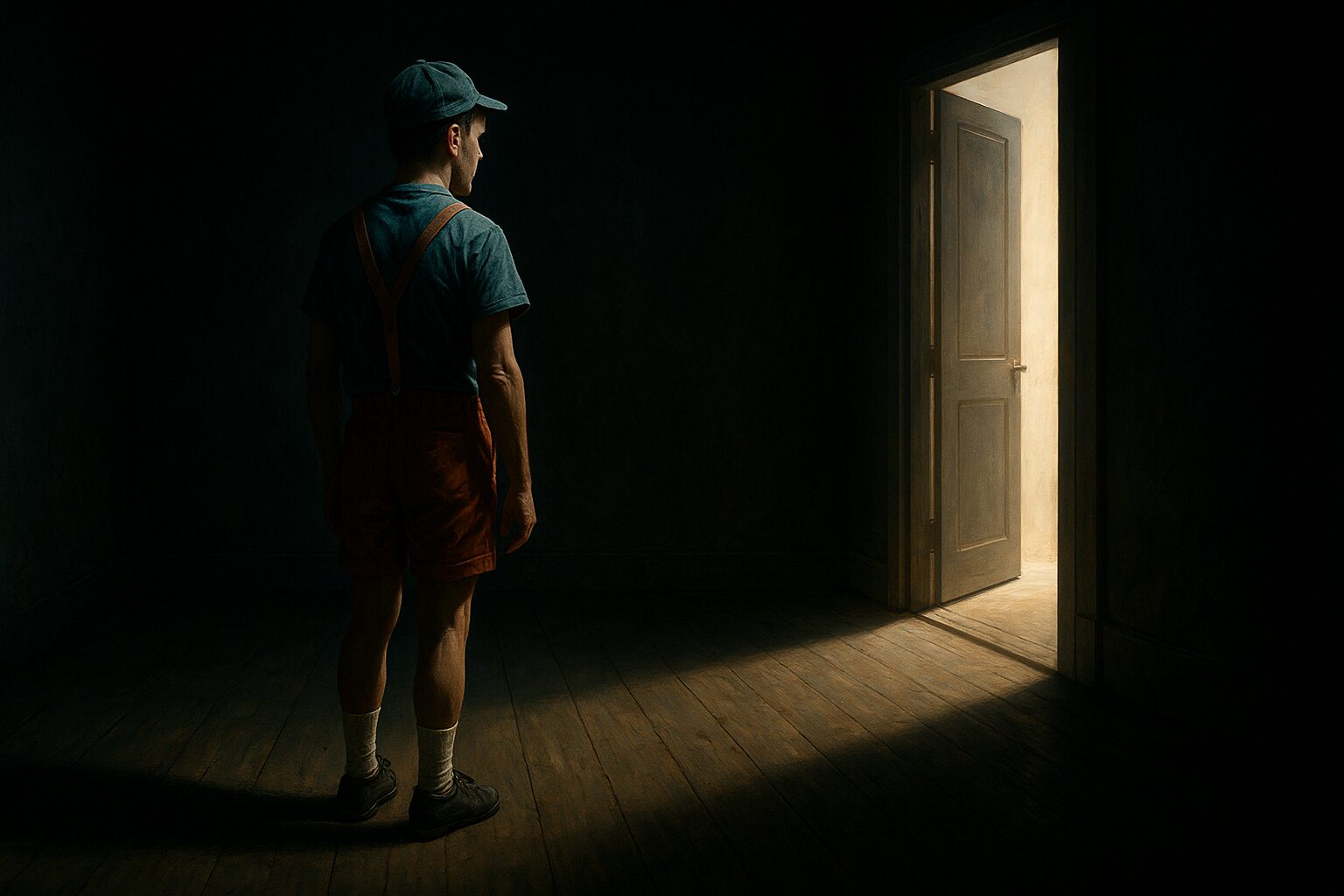

ピーターパン症候群という言葉を耳にしたことはありますか?童話『ピーターパン』の主人公のように、いつまでも子どもでいたいと願い、大人になることを拒み続ける人々を指すこの症候群。しかし、現実社会では、年齢を重ねれば誰しも「大人」としての責任を担わなければなりません。理想にしがみつき、現実と向き合わないまま年月が経過すると、やがて避けられない「末路」が待っています。

この記事では、ピーターパン症候群の定義や特徴、発症の背景にある環境、そして最終的にどのような現実に直面するのかを詳しく解説します。さらに、実際の相談事例や克服の方法についても紹介し、「悲惨すぎる」と形容される末路をどうすれば回避できるのかを真剣に考察していきます。

大切な人がピーターパン症候群かもしれないと悩んでいる方、自分自身がその傾向にあるかもしれないと感じている方へ、この記事が未来を変えるきっかけとなることを願って。

ピーターパン症候群とは何か?

定義と起源:ピーターパンとの関係

ピーターパン症候群とは、成長しても精神的に「大人」になれず、社会的責任や現実の厳しさから逃げ続ける心理的傾向を持つ人々を指します。1983年にアメリカの心理学者ダン・カイリーがその概念を提唱し、童話『ピーターパン』のキャラクターにちなんで名付けられました。彼の著書『ピーターパン・シンドローム』において、外見は大人でありながらも心は子どものままでいたいという内面の葛藤を抱える男性像が詳しく描かれています。

この症候群は、正式な精神疾患として診断されることはありませんが、心理学や精神医学の分野で問題視されることは多く、特に若年層から中年層にかけての男性に見られる傾向があります。近年では女性にも見られるようになり、社会全体での理解と対策が求められるようになっています。

たとえば、30代半ばになっても定職に就かず、親元で暮らしながら「自分探し」と称して責任から逃れている人を見たことがあるかもしれません。こうした行動の背景には、ピーターパン症候群の傾向が隠れていることがあります。

では、どのような行動がこの症候群の特徴とされているのでしょうか。

主な特徴と行動パターン

ピーターパン症候群に見られる特徴は、一般的に以下のような行動パターンとして表れます。

・責任を避ける傾向がある(仕事、家庭、人間関係など)

・自立を恐れ、親やパートナーに依存する

・理想を追い求め、現実とのギャップに苦しむ

・衝動的で、感情のコントロールが苦手

・恋愛では束縛を嫌い、長続きしない傾向がある

たとえば、ある40代の男性が、趣味を優先しアルバイトを転々としながら、結婚や出産を「まだその時じゃない」と繰り返すケースがあります。これは、社会的責任や将来設計から意図的に距離を置く典型的な症候群の行動と言えるでしょう。

その背景には精神年齢と実年齢とのギャップが大きく影響しています。

精神年齢と実年齢のギャップ

ピーターパン症候群の本質は、「年齢は大人だが、心は子どものまま」という状態にあります。つまり、外見上は社会的に成熟した成人であるにもかかわらず、内面は現実逃避や依存を繰り返す未熟な状態に留まっているということです。

このギャップは、日常生活の中で様々なトラブルを引き起こします。たとえば、職場では上司からの指示に反発し、自分の非を認めないなどの問題行動が見られます。友人関係においても、自分の都合だけで行動し、相手の立場や気持ちを想像できないことがあります。

成長するとは、現実の困難や責任と向き合い、自分の行動に対して責任を取れるようになることを意味します。しかしながら、ピーターパン症候群の人々はその過程を避ける傾向が強く、精神的な成長を拒んでしまうのです。

このような状態に陥る背景には、幼少期の家庭環境が大きく関わっています。

なぜ大人になりたくないのか?

幼少期の家庭環境が影響?

ピーターパン症候群を引き起こす原因として最も多く指摘されるのが、幼少期の家庭環境です。子どもの頃に安心できる家庭環境がなかった場合、大人になることに対して無意識に「恐れ」や「不信感」を抱くことがあります。

たとえば、過干渉な親のもとで育った子どもは、自分で物事を決める経験が乏しくなり、自立心が育ちにくくなります。逆に、親が感情的で一貫性のない態度を取っていた場合、「大人=信頼できない存在」として認識されるようになります。このような環境では、大人になること自体がネガティブなものとしてインプットされるのです。

また、親が「子どもは無条件に守られる存在」という価値観を強く持ちすぎていると、子どもはその状況が当たり前になり、現実の厳しさに直面したときに対応できなくなる傾向があります。

こうした背景があるからこそ、社会に出たときに過剰なストレスや不安を抱えることになるのです。

社会への不安と責任回避

ピーターパン症候群の人々が大人になることを拒む理由には、社会に対する漠然とした不安感や、責任を引き受けたくないという心理が根底にあります。特に現代社会は、就職、結婚、育児、老後の備えなど、多くの課題が立ちはだかっており、それらが重圧となっているのです。

たとえば、ある20代後半の男性が、正社員としての内定をもらっていながら「まだ自分のやりたいことがわからない」と辞退したケースがあります。その裏には、社会に出て責任を負うことへの強い不安感がありました。

また、SNSやメディアで流れる「理想のライフスタイル」と現実の自分とのギャップに苦しみ、「どうせ自分には無理」と諦める傾向も見られます。このような逃避的な態度は、症候群の特徴と深く関係しています。

次に、その不安感が強くなる要因として、親の関わり方にも注目する必要があります。

親の過保護と甘えの構造

親の過保護な態度も、ピーターパン症候群の形成に大きく関与します。過保護とは、子どもが自分で考え、行動し、失敗から学ぶチャンスを奪う育て方のことを指します。親がなんでも先回りして用意してしまうことで、子どもは成長の機会を失い、大人になる力を身につけることができません。

たとえば、大学を卒業した後も親が就職活動の世話を焼き、失敗するたびに「まだ本気じゃないから」と擁護するようなケースです。このような環境では、子どもは「自分は何もしなくても守ってもらえる」と思い込み、自立心が育ちません。

また、親が無意識に子どもを「自分の人生の延長」として扱い、自分の期待を押し付ける場合もあります。これにより、子どもは自分の意思で進路を決めることができず、「大人になる=親の期待を背負うこと」と感じてしまうのです。

このような甘えの構造は、社会に出たときに自らの足で立つ力を奪い、現実とのギャップをさらに広げてしまいます。

では、ピーターパン症候群の人たちは、現実の社会でどのような壁に直面するのでしょうか。

ピーターパン症候群の人が直面する現実

仕事やキャリアでの問題

ピーターパン症候群の人が最初にぶつかる現実的な壁は、仕事やキャリアに関する問題です。大人としての責任や安定を求められる職場環境に馴染めず、転職を繰り返したり、フリーターや非正規雇用に留まったりするケースが少なくありません。

たとえば、ある30代男性は、趣味を優先し「好きなことで生きていく」という理想に固執していました。正社員として内定を得たにもかかわらず、「自分には合わない」と短期間で退職を繰り返し、結果的にキャリアが築けず、年齢と共に選択肢が狭まっていったのです。

このようなケースでは、責任を引き受けることに対する抵抗感が根底にあります。仕事に必要なスキルや知識を習得するための努力を避け、「自分らしさ」を盾に現実から目を背けてしまうのです。結果として、自立が難しくなり、親やパートナーに経済的に依存し続ける傾向が強まります。

この仕事における不安定さは、やがて私生活、特に恋愛や結婚生活にも影響を及ぼしていきます。

恋愛・結婚生活の不安定さ

恋愛や結婚生活においても、ピーターパン症候群の人は問題を抱えやすい傾向にあります。自立したパートナー関係を築くことが難しく、精神的な依存、責任回避、逃避行動などが見られることが多いからです。

たとえば、交際中は優しく理想的なパートナーであっても、結婚を意識すると突然距離を取り始めたり、「今はまだその時期じゃない」と話をはぐらかしたりするケースがあります。結婚とは責任を伴う契約であるため、ピーターパン症候群の人にとっては心理的なプレッシャーになりやすいのです。

また、家庭内でも家事や育児に関わらず、問題が起きると「俺は悪くない」と責任を逃れようとする態度が、パートナーとの関係を悪化させる要因となります。結果的に、相手が疲弊し、別れに至るケースも少なくありません。

さらに、こうした恋愛・結婚の不安定さは、人間関係全般にも悪影響を及ぼします。

人間関係の孤立と衝突

ピーターパン症候群の人は、他者との深い関係性を築くことに困難を抱えることがあります。なぜなら、自分の思い通りにいかないと感情的になったり、相手に期待を押し付けたりしてしまうからです。その結果、友人関係が長続きせず、孤立していく傾向があります。

たとえば、職場で意見が通らなかった際に不機嫌な態度を取り続けたり、SNSで批判的な発言を繰り返したりして、周囲から距離を置かれるようになることがあります。これは、「子ども」のような感情表現が原因で、他者との対等なコミュニケーションが取れないためです。

また、自分の価値観を他人に押し付けようとするあまり、職場や家族との衝突が絶えないケースもあります。こうした状況が続くと、自己肯定感の低下や孤独感の増大につながり、精神的にも追い詰められてしまいます。

こうして、様々な現実との衝突を経て、ピーターパン症候群の人々は徐々に末路に向かって進んでしまうのです。

ピーターパン症候群の末路とは?

経済的自立の失敗

ピーターパン症候群を放置したまま年齢を重ねると、最も顕著な問題として現れるのが「経済的自立の失敗」です。精神的な未成熟さが原因で、安定した職に就けず、収入が不安定な状態が長期間続いてしまうのです。

たとえば、40代になってもアルバイトを転々とし、貯金もほとんどなく、家賃や生活費を親に頼っている男性の例があります。若い頃は「夢を追っている」と称していた生活も、年齢を重ねるごとに社会的信用を失い、転職活動も困難になっていきます。

このように、収入が安定せず、自立できない状態が長引けば、住居や医療など生活の基盤が揺らぎ、貧困や孤立に直結します。現代社会では、年齢とともに「大人」としての信頼や責任を期待されるため、それに応えられない人は社会から距離を置かれてしまう傾向があります。

そして、経済的な行き詰まりは、精神的なダメージへと波及していきます。

精神的崩壊と鬱症状

現実から逃げ続ける生活を続けていると、やがて心のバランスが崩れ、鬱症状や不安障害などの精神的な問題が顕在化するリスクが高まります。特に、自己否定感と社会的孤立が重なったとき、精神的な崩壊を引き起こしやすくなるのです。

たとえば、ある50代の男性は、若い頃に築けなかったキャリアや人間関係に強い後悔を抱き、昼夜逆転の生活に陥りました。生活習慣の乱れから体調を崩し、病院にも行かずに閉じこもる日々が続き、最終的にはうつ病を発症しました。

ピーターパン症候群の人々は、過去の「理想の自分」と現実のギャップに苦しみやすく、その葛藤が精神的な不安定さを増幅させます。しかも、周囲との関係性も希薄な場合が多いため、誰にも相談できず、悪循環に陥ってしまうのです。

このような状態が続くと、家族や周囲の人々との断絶が現実のものとなっていきます。

家族や周囲との断絶

ピーターパン症候群の末路の一つに、家族や友人との関係が断たれるという深刻な問題があります。責任を果たさず、同じ失敗を繰り返し続ける姿に、次第に周囲の人々は疲弊し、最終的には関係を断とうとするからです。

たとえば、親からの仕送りを30代後半まで受け続けていた男性は、就職の努力もせずにゲームとSNSに時間を費やしていました。親は最初は支えていたものの、経済的負担が増え、最終的には「もう無理」と援助を打ち切りました。その後、家族と疎遠になり、一人暮らしを始めたものの孤独に耐えられず、心身ともに不調を訴えるようになりました。

家族や恋人との関係性は、本来であれば安心や成長の基盤となるものです。しかし、ピーターパン症候群の人はその関係を消費し、結果的に誰も頼れない孤立した人生へと向かってしまうリスクが高まります。

こうした現実があるからこそ、私たちは実例から学び、予防や対処の方法を考える必要があります。

実例に学ぶ!症状がもたらす現実

相談事例:彼氏がピーターパン

恋愛相談の現場で、ピーターパン症候群に関する悩みは少なくありません。特に20代後半から30代前半の女性から、「彼氏がまるで子どもみたいで将来が不安」という声が多く寄せられます。

たとえば、交際3年目になるカップルの事例では、女性が結婚を意識し始めたタイミングで、彼氏は「まだ遊びたい」「責任は重い」と言って話し合いを避け続けました。日々の生活でも、生活費を全額女性に頼り、自分は趣味に時間とお金を使う生活スタイルを変えようとしませんでした。

このように、理想を追い続ける一方で現実を見ようとしない姿勢は、パートナーとの関係に不和を生みます。恋愛関係は信頼と責任が伴う関係性である以上、精神的な「大人」であることが求められます。

ピーターパン症候群の傾向がある人と長く付き合うことは、相手に対する深い理解と、現実的な境界線の設定が必要になります。

父親の末路:家庭崩壊の一因

ピーターパン症候群は、家庭内での父親の立場にも深刻な影響を及ぼすことがあります。特に父親としての責任を果たさず、家族から「子どもみたいな人」と見られるようになった結果、家庭内に不満とストレスが蓄積していくのです。

たとえば、40代で二児の父となった男性が、仕事を頻繁に変え、育児や家事を「自分には向いていない」と妻に押し付ける生活を送っていました。家庭内での信頼を失い、子どもからも「頼りにならないパパ」と言われるようになり、最終的には妻が離婚を決意。男性は「なぜ自分が責められるのか分からない」と語っていました。

家庭はチームです。家族の一員としての責任を担えない状態は、全体の機能不全を引き起こし、結果として家庭崩壊に至るリスクがあります。

こうした家庭で育った子どもにも、将来的に同じ傾向が引き継がれる可能性があるため、非常に深刻な問題です。

会社員の失職と孤独

会社員として働いていたにもかかわらず、ピーターパン症候群の傾向により仕事を失ってしまうケースも報告されています。職場では協調性や責任感が求められるため、それらを避けようとする態度が問題視されるのです。

たとえば、30代の男性社員が「上司に叱られたのが納得できない」と突然出社しなくなり、そのまま自己都合で退職したケースがあります。彼はその後も「自分らしい働き方を探す」として転職を繰り返しましたが、どの職場でも人間関係の摩擦を避けられず、孤立していきました。

理想の働き方にこだわるあまり、現実的な妥協や協力ができないことが、長期的なキャリアの構築を阻害します。結果として、収入や社会的地位を失い、誰にも頼れず孤独な状況に追い込まれるのです。

こうした実例は、男性だけでなく、女性にも当てはまることがあります。次に、女性のピーターパン症候群について詳しく見ていきましょう。

女性にも多いピーターパン症候群

依存心と現実逃避の傾向

一般的には男性に多いとされるピーターパン症候群ですが、近年では女性にも広がりを見せています。特に社会構造の変化に伴い、女性にも経済的・精神的な自立が求められるようになったことで、そのプレッシャーから逃れたいという心理が働くケースが見受けられるのです。

たとえば、30代前半の女性が「仕事が嫌い」「結婚すれば生活は安定する」と言いながらも、婚活や恋愛には真剣になれず、日々を好きなことだけで埋めようとするケースがあります。彼女は周囲の友人たちが家庭を築き始める中で、徐々に孤独を感じ、SNSでの理想的な生活に強い嫉妬を抱いていました。

このように、現実から目を背け、理想の自分にしがみつく傾向がある女性の場合も、ピーターパン症候群の要素を含んでいると考えられます。特に依存心が強く、親や恋人に頼りきりになることで、自立を阻む悪循環に陥ってしまうのです。

恋愛における特徴と注意点

女性におけるピーターパン症候群の恋愛傾向として、主に以下のような特徴が挙げられます。

・相手に尽くされたい気持ちが強く、対等な関係が築けない

・現実の恋愛よりも理想の恋愛を追い求める

・責任ある関係(同棲・結婚)を避けたがる

・パートナーが不満を言うと「私を理解してくれない」と感情的になる

たとえば、毎週のようにデートや旅行に付き合わせる一方で、生活費は相手任せにし、自分は派遣やアルバイトで生活する女性の事例があります。このような関係性では、相手が疲弊し、関係が破綻する可能性が高くなります。

そのため、恋愛においては「依存」ではなく「協力」を重視した関係が大切です。ピーターパン症候群の傾向が見られる場合は、自分自身を見つめ直す機会が求められます。

次に、女性が求めがちなパートナー像についても考察していきましょう。

母性を求めるパートナー像

ピーターパン症候群の女性が惹かれやすいのは、いわゆる「包容力のある男性」や「何でも受け入れてくれる存在」です。これは言い換えれば、母親のように無条件で守ってくれる人を求めているということです。

たとえば、ある女性は恋人に対して「全部私に任せて」「あなたがやらなくてもいいよ」と言ってくれることを好みました。しかし、恋人が精神的に疲れてくると、「私ばかりが気を使ってる」と不満を漏らし、結果的に別れに至りました。

このような「母性を求める」傾向は、自立心の欠如を示しており、パートナーに過度な期待を寄せてしまう原因にもなります。自分の未熟さに気づかないままでは、どんな関係も長続きしないのです。

では、ピーターパン症候群はどのようにして克服できるのでしょうか。

ピーターパン症候群を克服するには

まずは自覚と受け入れ

ピーターパン症候群を克服する第一歩は、「自分が成長を拒んでいる」という事実に気づくことです。多くの人は、自分に都合の悪い現実を認めることを避け、他人や環境のせいにしてしまいがちです。しかし、変化のきっかけはいつも自分の内側にあります。

たとえば、30代の男性が「周囲の友人が次々と家庭を築いているのに、なぜ自分だけが立ち止まっているのか」と気づき、ようやく自己分析を始めたという事例があります。彼はこれまで、仕事も恋愛もすぐに「合わない」と投げ出していましたが、自らの行動パターンを振り返ったことで、現実と向き合う決意を固めました。

このように、まずは「自分は今、逃げているのではないか」と問い直し、それを受け入れることが、克服のスタートラインとなるのです。

心理カウンセリングの活用

自覚した後は、具体的な行動に移すことが重要です。その中でも有効なのが、心理カウンセリングの活用です。専門家との対話を通じて、自分の価値観や感情の根源を掘り下げることができ、成長に向けた方向性を見出す手助けになります。

たとえば、ある女性が「恋愛でいつも相手に依存してしまう」という悩みを抱え、カウンセリングに通い始めました。数ヶ月のセッションを経て、彼女は幼少期の家庭環境と向き合い、依存的な恋愛傾向がそこに起因していることに気づいたのです。その気づきは、彼女の行動を変える原動力となりました。

心理的な問題は、自分一人で抱え込まず、信頼できる専門家に相談することが大きな一歩です。症候群的な傾向を持つ人ほど、対人関係のなかで成長のヒントを得ることができるのです。

社会との接点を取り戻す

ピーターパン症候群からの脱却には、社会との接点を意識的に作ることも必要です。孤立した状態にあると、自分の価値観や視野が固定化されやすく、成長の機会を逃しやすくなります。逆に、外部との交流が増えることで、自分の未熟さや成長の可能性に気づくチャンスが生まれます。

たとえば、地域のボランティア活動に参加した30代男性は、さまざまな年代の人と接する中で、自分の考えの甘さや他者への責任感の大切さに気づきました。その経験が、自ら社会に役立つ存在になりたいという気持ちを芽生えさせ、仕事探しへのモチベーションにもつながりました。

社会との接点を持つことは、「大人としての責任」を実感する大きなきっかけになります。小さな一歩からでも始めることが、克服への近道となるでしょう。

しかし、ピーターパン症候群は本人だけの問題ではありません。周囲の関わり方もまた、重要な要素なのです。

家族や恋人がピーターパン症候群だったら

支えるか?距離を取るか?

家族や恋人がピーターパン症候群の傾向を持っていると気づいたとき、多くの人が「支えるべきか、距離を置くべきか」で悩みます。特に、長年の関係で情がある場合、相手を見捨てるような行動には抵抗を感じるものです。

たとえば、30代の女性が10年交際していた恋人に対し、「いつまでも夢ばかり追い続けて現実を見てくれない」と相談に訪れたケースがあります。彼は仕事を転々とし、生活費も彼女に依存していました。彼女は何度も説得を試みたものの改善されず、最終的には自分の心身のバランスを崩し、距離を置く決断を下しました。

このように、相手が変わる可能性を信じつつも、自分自身の健康や人生を守るためには、ある程度の距離を取ることが必要な場合もあります。無理に支え続けることが、かえって共倒れの原因になることもあるのです。

共依存を避ける方法

ピーターパン症候群の人と近い関係にいると、「共依存」の関係に陥りやすくなります。共依存とは、相手の未熟さや依存を支えることで自分の存在意義を見出してしまい、関係が不健全なまま続いてしまう状態です。

たとえば、ある母親は30代の息子を溺愛し、何度も転職しても「あなたは特別だから」と支援を続けました。息子は感謝するどころか、それが当たり前だと感じるようになり、結果的に社会性や責任感が育たず、母親自身も精神的に疲れ果ててしまいました。

共依存を避けるには、「助ける」と「支配する」の違いを明確に理解することが重要です。相手が成長する余地を残しつつ、自分自身も自立した存在であることを意識する必要があります。

関わり方の実践テクニック

ピーターパン症候群の傾向がある人との付き合いには、冷静さと根気が求められます。感情的にならず、相手の行動に対して適切な反応を取ることが関係改善への第一歩です。

実践的なテクニックとしては以下が挙げられます。

・相手の問題をすぐに解決しようとしない

・自分の感情や限界をはっきり伝える

・責任を代わりに背負わず、本人に考えさせる

・第三者(カウンセラーや専門家)のサポートを活用する

たとえば、恋人に対して「あなたがどうしたいのかを考えてほしい」と冷静に伝え、自分は生活を一時的に分ける決断をした女性がいました。彼は初めて自分と向き合う時間を持ち、最終的にカウンセリングに通うことを決意しました。

このように、相手を突き放すのではなく、建設的に関わる姿勢が、長期的な成長と関係性の再構築につながるのです。

最後に、ピーターパン症候群の「悲惨な末路」を避けるために、今できることについて整理していきましょう。

まとめ:末路を避けるためにできること

早期の対応が運命を変える

ピーターパン症候群は、放置すれば深刻な末路を迎える可能性があるものの、早期に気づき、対処することで十分に回避可能な問題です。重要なのは、「まだ大丈夫」と思って先延ばしにしないことです。

たとえば、20代で自分にピーターパン的傾向があると自覚した男性が、早めに心理カウンセリングに通い、自立支援プログラムを受けた結果、30代を迎える頃には安定した職とパートナーシップを築くことができたという事例があります。タイミングが早ければ早いほど、選択肢も広がります。

よって、少しでも「現実から逃げているかも」と感じたなら、それは行動のサインと捉えるべきです。

自己成長の意識を育てる

ピーターパン症候群から抜け出すには、日々の中で「自分を育てる」意識を持つことが鍵になります。それは、大きな目標を立てることではなく、小さなチャレンジや失敗を通して学ぶ姿勢のことです。

たとえば、苦手な人と話してみる、自己管理のために家計簿をつけてみるといった些細な行動でも構いません。こうした行動を積み重ねることで、「責任を取れる自分」という感覚が育ち、それが自信となっていきます。

成長とは完璧になることではなく、変わろうとする姿勢を持ち続けることです。

支援者や専門家とつながる

一人で抱え込むことなく、支援者や専門家とつながることも極めて重要です。心理カウンセラー、キャリアコンサルタント、家族支援士など、それぞれの立場からサポートを受けることで、視野が広がり、現実的な対策を取ることができます。

たとえば、就労支援センターや自治体の無料相談窓口では、経済的自立を支えるための制度や就職支援も行われています。こうした社会資源を活用することで、「自立する」という目標に現実味が帯びてくるのです。

ピーターパン症候群は、一人で背負うには大きなテーマです。しかしながら、向き合い方次第で未来は必ず変えられます。必要なのは「もう遅い」と諦めるのではなく、「今からでも間に合う」という意識を持つことです。