大人になると、子どもの頃のように自然にゲップを出すことが難しくなる人が少なくありません。「ゲップ 簡単な出し方 大人」というテーマは、多くの方が検索している実用的な悩みです。胃や食道にたまった空気が抜けないと、お腹の張りや胃もたれ、胸の不快感につながることもあります。特に会食や人前でゲップが出せずに苦しくなった経験を持つ方もいるでしょう。

そこで今回は、大人が無理なくゲップを出すための具体的な方法や注意点をわかりやすく解説します。医学的に信頼できる情報をもとに、実践しやすい姿勢・呼吸法・食べ物の工夫まで網羅してご紹介します。

大人がゲップを出せない原因とは?

胃の空気が抜けにくくなる仕組み

大人になってゲップが出にくいと感じるのは、胃や食道の働きに関係があります。通常、食事や会話の際に飲み込んだ空気は食道を通って胃に入り、必要に応じて逆流してゲップとして排出されます。しかし、加齢や生活習慣によって食道下部の筋肉(下部食道括約筋)が硬くなると、空気が逆流しにくくなり、ゲップが出にくくなるのです。

例えば、赤ちゃんは授乳後に「げっぷ」をさせる必要がありますが、これは空気を自力で排出する機能が未熟だからです。一方で大人は筋肉が発達していますが、その働きが硬直すると逆に空気を逃しにくくなります。つまり、赤ちゃんのようにゲップが出やすいのは未熟な機能、大人が出にくいのは筋肉の過緊張という違いがあるのです。

また、胃の中に空気が溜まりすぎると圧迫され、胃酸が逆流して胸焼けなどの症状を引き起こすこともあります。そのため、ゲップを出せないのは単なる不便さだけでなく、消化器への負担にもつながる点を理解しておきましょう。

そこで次に注目したいのが、日常生活に潜むゲップを妨げる習慣です。

日常生活に潜むゲップを妨げる習慣

ゲップが出にくいのは、普段の生活習慣が関係している場合もあります。たとえば、食事を早食いすると多くの空気を飲み込みますが、消化器の働きが追いつかず、胃に空気が停滞しやすくなります。また、炭酸飲料を一気に飲んだ場合も同様に空気がたまり、逆にスムーズに排出されなくなることがあります。

さらに、猫背など姿勢の悪さも大きな原因です。背中を丸めた状態では胃が圧迫され、空気が食道に戻りにくくなります。例えば、デスクワークが長い人やスマートフォンを長時間使用する人は無意識に前かがみの姿勢が増え、結果としてゲップが出にくくなることがあります。

また、ストレスも無視できません。自律神経のバランスが乱れると消化器の働きが鈍くなり、胃の動きが停滞することで空気が留まりやすくなるのです。つまり、食べ方や姿勢、精神的な要因が重なってゲップを妨げていることが多いのです。

では、ゲップが出にくい場合に病気の可能性があるかどうかについて確認してみましょう。

病気の可能性はある?チェックリスト

ゲップが出にくい状態が長く続く場合、単なる生活習慣だけでなく病気が隠れていることもあります。代表的なものに「逆流性食道炎」や「胃潰瘍」などの消化器疾患があり、これらは食道や胃の機能に直接影響を及ぼします。さらに、胃の中に空気がたまりすぎることで胃拡張を引き起こすこともあります。

チェックリストとしては、以下のような症状がある場合には医療機関で検査を受ける必要があります。

- お腹の張りが慢性的に続く

- 胸焼けや吐き気を頻繁に感じる

- 食後に胃もたれが強い

- ゲップが全く出ず、呼吸が苦しいと感じる

例えば、ある人は毎回の食後にゲップが出ず、代わりに胸に圧迫感を感じて病院を受診したところ、逆流性食道炎が見つかったというケースがあります。このように、症状が単なる不快感にとどまらず病気のサインである可能性もあるため、軽視しないことが大切です。

それでは、実際にゲップを簡単に出すための具体的な方法について見ていきましょう。

今すぐ試せる!ゲップの簡単な出し方

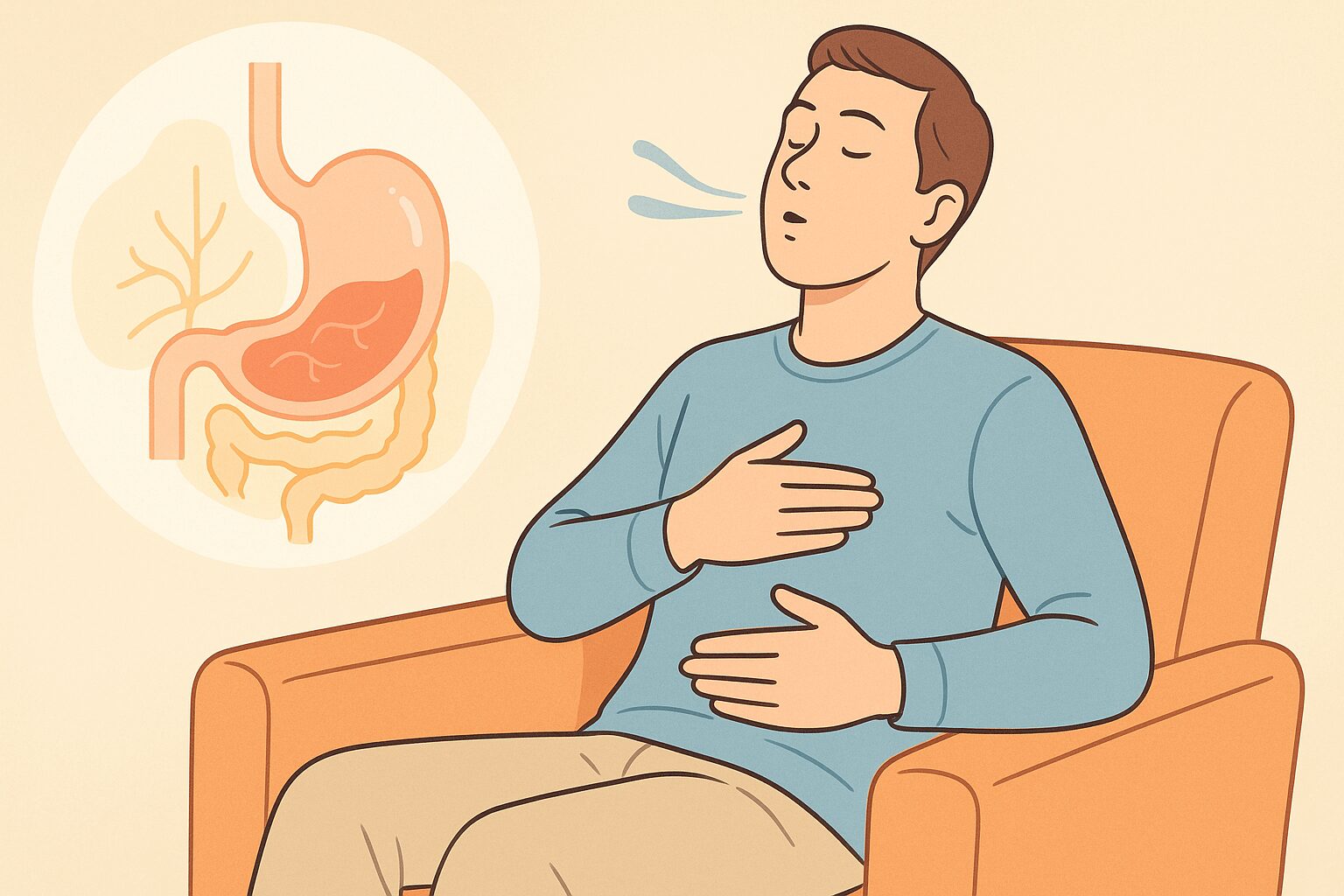

基本姿勢と呼吸法でガスを出す

ゲップを出すためには、まず正しい姿勢と呼吸が重要です。特に胃に溜まった空気をスムーズに食道へ戻すためには、体をまっすぐにして腹部を圧迫しないことが大切です。椅子に腰掛け、背筋を伸ばして深呼吸を行うと、胃が自然に動いてガスが移動しやすくなります。

例えば、ヨガの「安楽座」のように床に座って呼吸するだけでも、腹部がリラックスして空気が移動しやすくなります。深く息を吸い込み、ゆっくり吐く動作を繰り返すと、胃の中で空気が動き出し、ゲップとして出ることがあります。

また、呼吸を行う際には腹式呼吸を意識しましょう。胸ではなくお腹を膨らませるように吸うと、胃が軽く圧迫されて空気が押し上げられやすくなります。この方法は即効性はないものの、習慣化することで消化器の働きを整え、自然にゲップが出やすくなります。

次に試したいのは、空気を意識的に飲み込むテクニックです。

誰でもできる「空気を飲み込む」テク

大人が意図的にゲップを出すための方法としてよく知られているのが、空気を飲み込むテクニックです。これは口を閉じて唾液を飲み込むように空気を喉から食道に送り込み、意図的に胃へ空気を溜めてから排出する方法です。

例えば、水を飲むときに少しだけ口の中に空気を含ませて一緒に飲み込むと、胃に空気を入れることができます。その後、上半身を軽く後ろに倒すと食道を通って空気が上がりやすくなり、ゲップとして出やすくなるのです。

ただし、やりすぎると胃に空気が溜まりすぎて不快になるため注意が必要です。空気を少量ずつ取り込むのがコツで、慣れると自然にコントロールできるようになります。特に消化器が弱い人は無理をせず、少しずつ練習していくと良いでしょう。

このような方法に加えて、初心者でも気軽に試せる3ステップの方法もあります。

初心者におすすめの3ステップ法

ゲップを出すのが苦手な人に向けて、わかりやすい3ステップの方法をご紹介します。

ステップ1:炭酸飲料や水を少量飲む

ステップ2:背筋を伸ばして座り、空気を少し飲み込む

ステップ3:体を軽く前後に揺らしながら腹式呼吸を行う

この流れを行うことで、胃に適度な空気が溜まり、体を動かすことで自然に上がってきます。例えば、運動後に水分補給をしながら深呼吸をすると、スッとゲップが出てお腹が楽になることがあります。これは胃の中で空気が揺れ動き、食道を通って外に排出されるためです。

このように基本的な方法を習得すれば、自分に合った工夫でゲップをコントロールできるようになります。そして食べ物や飲み物を利用したサポート方法を知ると、さらに効果的です。

飲み物や食べ物でサポートする方法

炭酸飲料の効果的な飲み方

炭酸飲料はゲップを出すのに有効とされていますが、飲み方に工夫が必要です。いきなり大量に飲むと胃が膨張して苦しくなることがあります。そこで、少量ずつ飲んで胃に空気を適度に取り込むのがポイントです。

例えば、炭酸水を一口だけ飲み、しばらく背筋を伸ばして待つと自然にゲップが出やすくなります。逆に一気飲みをすると、空気が急に溜まりすぎて胃が圧迫され、吐き気を感じることもあるので注意が必要です。

また、炭酸飲料の中でも砂糖やカフェインを含むものより、無糖の炭酸水の方が胃に優しいとされています。これは、余計な刺激物が少ないため消化器に負担をかけにくいからです。したがって、健康を意識するなら無糖タイプを選ぶと良いでしょう。

それでは、飲み物だけでなく食べ物を工夫してサポートする方法も見ていきましょう。

消化を助ける食材でサポート

ゲップを出しやすくするためには、胃に負担をかけない食事も大切です。特に消化を助ける食材を取り入れると、胃の動きが活発になり自然に空気が移動しやすくなります。

例えば、大根やキャベツには消化酵素が含まれており、胃に優しい働きをします。消化がスムーズになることで胃の中で空気が滞らず、ゲップとして出やすくなります。また、生姜は胃を温めて血流を良くし、消化器全体の働きを整える効果が期待できます。

一方で、油っこい料理や大量の肉は消化に時間がかかり、空気が胃に滞りやすくなるため避けた方が良いでしょう。つまり、食材の選び方ひとつでゲップの出やすさに差が出るのです。

ただし、食べ物によっては逆効果になることもあるため注意が必要です。

避けるべき食べ物・習慣とは?

ゲップを出すのを妨げる食べ物や習慣も存在します。たとえば、炭酸飲料を大量に飲む習慣や、ガムを長時間噛むことは空気を過剰に飲み込みやすくなり、胃に空気が溜まりすぎて不快感を引き起こします。

また、過度のアルコール摂取も胃粘膜を刺激し、胃の働きを鈍らせる原因になります。例えば、宴会の席でビールを一気飲みした後、強い胃もたれや胸焼けを感じた経験がある人もいるでしょう。これは、胃に空気が過剰に溜まり、食道へ戻す機能が追いつかないために起こります。

さらに、早食いや夜遅い食事も避けるべき習慣です。胃が満腹の状態では空気が上がりにくくなり、ゲップを妨げるだけでなく消化不良にもつながります。したがって、食べ物や習慣を見直すことで、ゲップを自然に出しやすい体質へと変えていくことができます。

次に、姿勢や体の動きを工夫することでゲップを出す方法について解説します。

即効性あり!おすすめの体勢&ストレッチ

寝ながらできるガス抜きポーズ

ゲップを出したい時に有効なのが、寝ながら行うガス抜きポーズです。これはヨガの一種で、胃や腸に溜まった空気を外に出しやすくする姿勢です。仰向けに寝て両膝を胸に引き寄せ、両手で抱えるようにして数回深呼吸します。腹部が圧迫されることで胃の空気が動き、食道を通じて自然にゲップが出ることがあります。

例えば、赤ちゃんが授乳後にうつ伏せや縦抱きで背中をさすってあげると「げっぷ」が出やすくなるのと同じ理屈です。大人も同様に腹部を優しく刺激することで、空気が通りやすくなるのです。

ただし、胃や消化器に不調がある場合は無理をせず、呼吸をゆっくり行うことが大切です。安全にできる範囲で取り入れると良いでしょう。

次に、日常の姿勢を見直すことでさらに効果を高めることができます。

お腹を圧迫しない姿勢とは?

ゲップを出しやすくするためには、胃を圧迫しない姿勢を心がけることが欠かせません。特に前かがみや猫背は胃を圧迫して空気が上がりにくくなるため避けたい姿勢です。

例えば、食後にソファで深く腰を沈めるように座ると、胃の中で空気が閉じ込められてしまいます。その結果、ゲップが出にくくなり、お腹の張りや胸焼けといった症状につながることがあります。逆に、背筋を伸ばし椅子に浅く座ると空気が移動しやすくなり、自然にゲップが出やすくなります。

また、横向きに寝る場合は左側を下にすると胃の出口が下がり、空気が上がりやすいとされています。これは消化器の構造に基づいた理にかなった方法です。姿勢ひとつで体の負担が大きく変わるため、普段から意識すると良いでしょう。

さらに体を柔軟に動かす習慣を取り入れることで、ゲップが自然に出る環境を整えることができます。

ヨガや体操でゲップが出やすくなる

体を動かすことでゲップを促す方法もあります。特にヨガや軽い体操は、胃の働きを助けると同時にリラックス効果もあるためおすすめです。

例えば、ヨガの「猫のポーズ」は背中を丸めたり伸ばしたりする動作で、胃腸の動きを活性化させます。この動きによって胃の中の空気が揺れ、食道に戻りやすくなるのです。また、ラジオ体操の前屈や体側伸ばしも同様に効果的です。

実際に、食後に軽く体を動かす習慣を持っている人は、ゲップやおならで自然にガスを排出しやすく、胃の不快感が少ない傾向があります。つまり、日常的な体の動きが消化器の健康を支えているのです。

こうした体の動きに加えて、東洋医学の視点からはツボ押しも有効とされています。

ツボ押しで内臓の働きをサポート

ゲップに効果がある3つのツボ

ツボ押しは古くから消化器の働きを整える方法として知られています。ゲップが出にくい時におすすめのツボは、足三里(あしさんり)、中脘(ちゅうかん)、天枢(てんすう)の3つです。

例えば、足三里は膝の下にあるツボで、胃腸全体を活性化する効果が期待できます。中脘はみぞおちとおへその中間にあり、胃の働きを直接サポートします。天枢はおへそから指三本分外側に位置し、消化器の不調を和らげるのに役立つとされています。

これらを刺激することで胃の動きが活発になり、空気が食道を通って排出されやすくなるのです。

ただし、効果を引き出すためには正しい押し方が重要です。

正しい押し方とタイミング

ツボを押すときは強く押しすぎず、心地よい痛みを感じる程度に刺激することが大切です。指の腹でゆっくりと円を描くように押すと、筋肉が緩みやすくなります。1回あたり30秒ほど、数回繰り返すのが目安です。

タイミングとしては、食後すぐではなく1〜2時間経ってから行うのが理想です。胃に食べ物が詰まっている状態で刺激すると逆に不快感を招く可能性があるためです。例えば、夕食後に少し休んでからツボ押しをすると、胃の動きが整い自然にゲップが出ることがあります。

このように、ツボ押しはシンプルながらも効果的なセルフケア方法です。特に初心者は短時間から始めると続けやすいでしょう。

初心者向け:1日1分のセルフケア

ツボ押しを日常に取り入れるなら、1日1分のセルフケアがおすすめです。朝や就寝前に中脘を軽く押すだけでも、胃腸の調子が整いゲップが出やすくなります。

例えば、就寝前にリラックスした状態でツボ押しを行うと、ストレスが和らぎ自律神経のバランスも整います。その結果、消化器の働きがスムーズになり、空気の排出も自然に促されます。

このようにツボ押しは特別な道具も不要で、誰でも簡単にできるのが魅力です。では、もしゲップが出ない状態が続くとどのような不調が起こるのでしょうか。

ゲップが出ないことで起きる不調

お腹の張りと胃もたれの関係

ゲップが出ないと、胃の中に空気が溜まり続けてお腹が張り、胃もたれを感じるようになります。これは単なる不快感にとどまらず、食欲低下や消化不良を引き起こす原因にもなります。

例えば、炭酸飲料を飲んだあとにゲップが出ないと、胃の膨張感が続いて食欲が落ちてしまうことがあります。これは胃に空気が閉じ込められたままで、消化器がうまく働けないためです。

このような状態を放置すると、さらに胸焼けや吐き気といった症状へ発展することもあります。

胸焼けや吐き気につながることも

ゲップが出ない状態をそのままにすると、胸焼けや吐き気といった不快な症状が現れることがあります。胃の中に空気が溜まり続けると胃酸が逆流しやすくなり、食道が刺激されて胸焼けを引き起こすのです。これが繰り返されると、食事そのものが苦痛になってしまいます。

例えば、夕食後に横になったときに強い胸のムカつきを感じた経験がある人も多いでしょう。これは、胃の中の圧力が高まり胃酸が逆流した結果であり、ゲップがうまく出ていないサインともいえます。

こうした症状が続くと慢性的な不調へと発展する可能性もあります。

慢性化するとどうなる?

ゲップが出ない状態が慢性化すると、消化器に負担がかかり続けるため体全体に悪影響を及ぼします。例えば、常にお腹の張りを感じることで食欲が落ち、栄養不足につながることもあります。さらに、逆流性食道炎などの病気に発展するリスクも高まります。

また、慢性的な胃の不快感は睡眠にも影響します。夜中に胸焼けで目が覚める、横になると吐き気を感じるといった症状は、日常生活の質を大きく下げてしまうのです。つまり、ゲップが出ないことは軽視できない問題であり、早めの対処が必要になります。

では、こうした不調と深く関わるストレスについて確認してみましょう。

ストレスとゲップの意外な関係

自律神経と消化機能の関係性

ストレスは自律神経に影響を与え、消化機能を乱す大きな要因です。自律神経は胃や腸の働きをコントロールしており、ストレスで交感神経が優位になると消化器の動きが鈍くなります。その結果、胃に空気が溜まってもスムーズにゲップとして排出されにくくなるのです。

例えば、緊張しているときにお腹が張る感覚を覚えた経験はありませんか。これはストレスで自律神経が乱れ、消化のリズムが崩れたサインです。ゲップの出にくさも同じメカニズムで起こります。

一方で、リラックスすると自然にゲップが出ることもあります。

リラックスするとゲップが出る理由

副交感神経が優位になると、消化器の働きが活発になり胃の中の空気が移動しやすくなります。つまり、リラックスした状態こそがゲップを自然に促す条件なのです。

例えば、温かいお風呂に入ったあとや、深呼吸をして体が緩んだときに自然とゲップが出た経験を持つ人は多いはずです。これは、自律神経が切り替わり胃腸の動きが正常化した結果なのです。

そのため、ゲップを出したいときにはストレスを減らす工夫が非常に有効です。

すぐできるストレス軽減法

ストレスを和らげる方法はいくつかあります。深呼吸や軽いストレッチ、音楽を聴くなどリラックスできる習慣を持つことで、副交感神経が優位になり胃腸の働きも改善します。

例えば、昼休みに5分だけ目を閉じて呼吸を整えるだけでも気分が落ち着き、ゲップが出やすくなることがあります。また、就寝前に軽いヨガや瞑想を取り入れるのも効果的です。ストレスをコントロールすることは消化器の健康にも直結しているのです。

それでもゲップが出ない場合には、医療機関での相談が必要になることもあります。

それでも出ないときの対処法

医療機関に相談するタイミング

ゲップが長期間にわたって出ない、または強い胸焼けや吐き気を伴う場合は、医療機関に相談するのが適切です。特に、日常生活に支障が出ている場合や食欲不振が続く場合には早めの受診が望まれます。

例えば、食後に毎回お腹が苦しく、夜も眠れないほどの不快感がある人は、自己判断で放置するのは危険です。消化器内科を受診し、原因を明らかにすることが大切です。

その背景には、病気が隠れている可能性もあるからです。

病気が隠れている可能性とは?

ゲップが出ない症状の裏には、逆流性食道炎や胃潰瘍、機能性ディスペプシアなどの病気が隠れている可能性があります。これらは放置すると悪化する恐れがあるため、正確な検査と診断が必要です。

例えば、胸焼けが続く人が検査を受けた結果、食道に炎症が見つかったケースもあります。こうした病気は適切な治療を受ければ改善が期待できるため、早期発見が重要です。

受診する際には、症状を具体的に伝える準備をしておくと診断がスムーズに進みます。

受診前に準備しておきたいこと

医師に相談する前に、症状を記録しておくと役立ちます。ゲップが出ない頻度、食後に起きる不快感、胸焼けや吐き気の有無などをメモして持参するとよいでしょう。これにより、医師は原因を特定しやすくなります。

また、どのような食べ物や飲み物で症状が悪化するのかも記録しておくと、生活習慣の改善につながります。例えば、炭酸飲料や揚げ物を食べた後に症状が強く出る場合、それが治療のヒントになることもあります。

こうした準備をして受診すれば、無駄なく必要な検査を受けられるでしょう。最後に、自分に合った方法で無理なく実践することの大切さをまとめます。

まとめ:自分に合った方法で無理なく実践

複数の方法を組み合わせてみる

ゲップを出しやすくするには、一つの方法だけに頼るのではなく複数を組み合わせることが効果的です。例えば、炭酸水を少し飲んでから姿勢を正し、ツボ押しを行うと相乗効果が期待できます。状況に合わせて工夫すると、自然にゲップが出るようになります。

続けることで得られる身体の変化

これらの方法を継続することで、消化器の働きが整い、胃もたれや胸焼けの症状も軽減されます。体質改善につながるため、ゲップの悩みだけでなく日常の不快感も減っていくでしょう。つまり、無理なく続けることが健康維持につながるのです。

今日から始める「ゲップ改善習慣」

まずは簡単にできる習慣から始めましょう。食後に背筋を伸ばす、深呼吸を取り入れる、寝る前に軽くツボを押すなど、ちょっとした行動が大きな変化をもたらします。今日から少しずつ実践することで、ゲップが自然に出る体へと近づいていきます。