日常のなにげない会話の中で、つい口から出る「ごめん」や「ごめんね」。どちらも謝罪の言葉として知られていますが、その微妙な違いに気づいていますか?実はこのふたつの言葉には、話し手の心理や関係性、場面ごとの適切さなど、多くの意味が隠されています。

特に「ごめんごめんね」というフレーズには、優しさや軽さ、時には照れ隠しのようなニュアンスも含まれており、感情を和らげる効果があります。恋愛、友人関係、仕事場面など、さまざまな人間関係の中でどの言葉を使うべきかを理解しておくことは、相手との信頼関係を築く上で非常に大切です。

この記事では、「ごめん」と「ごめんね」の違いを徹底的に分析し、その背景にある心理、適切な使い分け、表現のバリエーション、さらにはLINEやSNSでの注意点まで詳しく解説していきます。すべてのコンテンツは、日本語の持つ繊細な表現力と、その場面にふさわしい言葉選びに焦点を当てています。

謝罪という行為が、単なる言葉ではなく、相手の心に届く大切なコミュニケーションになるよう、具体的な事例とともに紹介していきますので、ぜひ最後までお読みください。

「ごめん」と「ごめんね」の違いとは?

語感から感じ取れるニュアンスの差

「ごめん」と「ごめんね」は、どちらも謝罪の場面で使われますが、その語感や響きには微妙な違いがあります。まず、「ごめん」はややストレートで簡潔な響きがある一方、「ごめんね」は語尾に「ね」が付くことで柔らかさと親しみを与える効果があります。

たとえば、友人と待ち合わせをしていて数分遅れてしまったとき、「ごめん」と言えば、シンプルに謝罪の意を伝えられます。しかし、「ごめんね」と言うと、そこに「気にしてるよ」「悪いと思ってるよ」という気持ちのこもった優しさが伝わるのです。

つまり、「ね」というひと言が加わることで、話し手の心の距離感や共感の姿勢が相手に届きやすくなるという特徴があります。これは、英語の「sorry」と比較しても、日本語独特の繊細な表現力といえるでしょう。

実際にSNS上でも、「ごめんね」のほうが「ごめん」よりも多く使われている傾向があり、それは人間関係を良好に保ちたいという気持ちの表れでもあります。謝罪の言葉ひとつで、その人の印象が大きく左右されることも少なくありません。

したがって、語感というのは単なる響きではなく、相手への気遣いや感情を伝える「表現」の一部として非常に重要な役割を果たしているのです。

では、語感だけでなく、実際に相手が受け取る「印象」の違いについて考えてみましょう。

相手に与える印象の違い

「ごめん」と「ごめんね」は、受け取る側にとっても異なる印象を与えます。「ごめん」は、やや突き放した、あるいは素っ気ない印象を与えることがあります。一方、「ごめんね」はその柔らかさゆえに、相手に安心感や温かさを感じさせる傾向があります。

たとえば、カップルの間で小さな喧嘩をした後に「ごめん」とだけ言われると、「本当に反省しているのかな?」と疑念が生まれることもあります。しかし、「ごめんね」と言われると、言葉に込められた感情の濃度が感じ取れ、許す気持ちが芽生える場合が多いのです。

このように、言葉は同じ謝罪でも、選び方ひとつで相手への「印象」がまったく変わってきます。心理学的にも、人は共感を含んだ言葉に対してより好意的に反応するとされています。謝る側としては、その場の「空気」や「関係性」を考慮して言葉を選ぶべきだといえるでしょう。

また、ビジネスの場面では、「ごめんね」はカジュアルすぎる印象を与えかねないため、「申し訳ありません」が適切になることが多いです。つまり、謝罪にはTPOが大切なのです。

このような印象の違いが、日常の人間関係や信頼に大きな影響を与えるため、言葉の選択には細心の注意が必要です。

次に、日本語特有のあいまいさと丁寧さという観点から、これらの表現の背景を掘り下げていきます。

日本語独特のあいまいさと丁寧さ

日本語には、あいまいで柔らかい言い回しが多く存在しますが、「ごめんね」もそのひとつです。この表現は、相手の気持ちに配慮しつつ、感情を強く押し付けないように工夫された「謝罪」の形といえます。

たとえば、「ごめん」は明確に謝罪の意思を示すのに対し、「ごめんね」はその謝罪にやさしさや配慮が付加されるのです。この違いは、日本語における丁寧さや奥ゆかしさに由来しており、欧米言語にはない繊細なコミュニケーションの一部です。

日本文化では、あえてはっきり言わないことで「察する」ことが美徳とされる場面が多く、謝罪においてもその価値観が表れます。特に、「ごめんね」には、自分の非を認めながらも、相手の気持ちや状況に敬意を払うような含みがあるため、人間関係を円滑に保ちやすくなるのです。

例えば、小学生の子どもが友達の鉛筆をうっかり壊してしまったとき、「ごめん」と言えば謝罪の形は成立します。しかし、「ごめんね」と言えば、そこには「本当に悪いと思っているよ」という感情の深さが含まれ、相手も受け入れやすくなります。

このように、あいまいさと丁寧さを兼ね備えた日本語の「ごめんね」は、場面に応じて柔軟に使い分けることで、コミュニケーションを円滑にし、相手との関係性を良好に保つための鍵となるのです。

そこで次は、より具体的に「ごめんね」の使い分け方について、カジュアルとフォーマルの視点から見ていきましょう。

使い分けの基本|カジュアルとフォーマルの境界線

友達同士で使うときのベストな選択

友達同士での会話では、言葉選びに堅苦しさを持ち込むよりも、自然で気持ちのこもった謝罪が好まれます。そうした場面では、「ごめんね」が最もバランスの取れた表現といえるでしょう。

たとえば、友達との約束をうっかり忘れてしまったとき、「あ、ごめんね!本当に忘れてた」と伝えると、相手に悪気がなかったことが伝わりやすくなります。一方、「ごめん」だけだと、素っ気なさが残り、相手にとっては冷たく感じられることがあります。

また、友達との軽いトラブル、たとえば飲み会で話を遮ってしまったときなどにも、「ごめんね、つい話しすぎちゃった」と言えば、謝罪の意思とともに、場の雰囲気を和らげることができます。これは、「カジュアル」でありながら、きちんとした「謝罪」の気持ちを込められる表現だからこそ成立します。

こうした場面では、形式ばった「申し訳ありません」や英語の「sorry」では距離ができてしまうこともあるため、適度にくだけた表現が最適です。

したがって、友達同士のやり取りにおいては、「ごめんね」が持つ親しみやすさが、関係性の潤滑油として非常に効果的に働きます。

次に、より形式的な場面での「ごめんね」の扱い方を考えていきましょう。

職場や目上の人との会話での注意点

職場や目上の人との会話においては、「ごめんね」は不適切な場合が少なくありません。理由は明確で、カジュアルすぎる「ごめんね」は、相手に対する敬意を欠いていると受け取られる恐れがあるからです。

たとえば、上司に報告を怠った場合に「ごめんね、つい忘れてました」と言ってしまうと、軽んじている印象を与えることになります。こうした場面では、「申し訳ありません」「失礼いたしました」といった丁寧で形式的な「表現」が適しています。

実際のビジネスメールでも、「ごめんね」はまず使用されず、「大変申し訳ございません」が一般的です。日本のビジネス文化においては、相手との上下関係や役割に応じた「言葉」の選択が極めて重視されているため、この点は特に注意が必要です。

しかしながら、職場の同僚とのカジュアルなやりとりや、少し打ち解けた関係性の中では、「ごめん」や「ごめんね」も使える場面があります。たとえば、「ちょっと席外してた、ごめんね」といった日常的な会話では、無理にフォーマルな言い回しを使う必要はありません。

要するに、フォーマルとカジュアルの「境界線」は、相手との関係性とその場面の空気感を見極めることによって見つけられるのです。

では、職場や友人以上に感情が交差する、家族やパートナー間での使い方について見ていきましょう。

家族やパートナー間での感情的な使い方

家族や恋人など、深い関係性にある相手に対しては、謝罪の言葉に感情が強く表れることがあります。「ごめんね」は、そうした感情の起伏や思いやりを表現するうえで、非常に重要な役割を果たします。

たとえば、夫婦の間で些細な言い争いが起こったあとに、「さっきは言い過ぎた、ごめんね」と一言添えることで、関係が修復に向かうことはよくあります。ここで「ごめん」とだけ言うよりも、「ね」が付くことで相手に「歩み寄る気持ち」が伝わりやすくなるのです。

さらに、親が子どもに対して叱ったあとで「さっきは怒りすぎちゃった、ごめんね」と言えば、子どもも「ちゃんと謝ってくれた」と感じ、信頼関係が深まります。謝罪はもちろん大切ですが、そこに共感や思いやりを込めることで、ただの「謝る行為」以上の意味を持ち始めます。

一方で、「ごめんね」を何度も軽々しく使いすぎると、「またか」と思われる危険もあります。したがって、感情を込めつつも、誠意を持って言うことが大切です。

このように、「ごめんね」という言葉は、家族やパートナーといった密接な関係の中でこそ、その真価を発揮すると言えるでしょう。

次に、「ごめんね」という言葉に込められた心理的背景や感情についてさらに深掘りしていきます。

心理的な背景|「ごめんね」に隠された感情

謝罪に込められた「共感」と「許し」

「ごめんね」という言葉には、単なる謝罪を超えた「共感」や「許し」を求める気持ちが込められています。これは、話し手が自分の非を認めるだけでなく、相手の気持ちに寄り添い、その感情に歩み寄ろうとする心理が表れた表現です。

たとえば、友人に対して不用意な一言で傷つけてしまった場合、「ごめん」と言うだけでは自己完結的な印象を与えかねません。しかし、「本当にごめんね、そんなつもりじゃなかった」と言えば、相手が感じた痛みを理解しようとしている姿勢が伝わります。

この「ごめんね」は、相手の立場や気持ちを尊重した謝罪の形であり、言葉の中にある「共感」が相手に対して誠意を届ける鍵になります。人は、共感されることで初めて心を開き、許す準備が整うと言われています。

また、恋人同士の関係でも、「ごめんね」と言われると、感情のやりとりがより穏やかになります。怒りの感情を持っていた側も、「理解してくれた」と感じることで、自然と許しの気持ちが芽生えるのです。

このように、「ごめんね」は「謝罪」と「共感」、そして「許し」をつなぐ架け橋のような役割を果たしているのです。

しかしながら、謝罪の中には、時に言い訳が混じり込んでしまうこともあります。次に、その狭間について考察してみましょう。

言い訳と誠意の狭間で揺れる言葉

謝罪において最も難しいのは、誠意を示しながらも、言い訳に聞こえないように伝えることです。「ごめんね」という言葉のあとに続く一言が、その謝罪を本当に「真摯」なものにするか、それとも「言い訳がましい」と受け取られるかの分かれ目になります。

たとえば、「遅れてごめんね、電車が遅れちゃって…」という謝罪は、一見言い訳のように感じられるかもしれませんが、相手との関係性や表情次第では、むしろ状況説明として受け取られることもあります。

問題は、その語尾に含まれる感情のトーンと構成です。「〜しちゃって、本当にごめんね」と、最後に再び謝罪の言葉を繰り返すことで、言い訳の印象を和らげる効果が生まれます。

逆に、「でも〜だったんだよね」といった形で謝罪の直後に自己弁護を強く打ち出してしまうと、相手は「本当に悪いと思ってるのか?」と感じてしまうこともあるため注意が必要です。

言い換えると、「ごめんね」は、謝罪の本質である「自分の過ちを認めること」と、「相手に理解してもらいたいこと」のバランスを慎重に取る必要があるということです。

そしてそのバランスをより確実に相手に伝えるには、言葉そのもの以上に大切な要素があります。それが次に紹介する「表情」と「声のトーン」です。

言葉以上に大切な表情とトーン

「ごめんね」という言葉をいくら丁寧に使ったとしても、表情や声のトーンが冷たければ、その謝罪は相手の心には届きません。非言語的なコミュニケーション、つまり「目の動き」「声の高さ」「顔の表情」は、謝罪の真意を相手に伝えるうえで不可欠な要素です。

たとえば、子どもが親に対してイタズラをして叱られ、「ごめんね」と下を向きながら小さな声で謝ったとします。このとき、目を見て素直に言う「ごめんね」に比べ、誠意の伝わり方は弱くなります。

一方、相手の目を見て、穏やかな声で、少し微笑みを添えながら「本当にごめんね」と言えば、同じ言葉でも相手の受け取り方はまったく違ってきます。特に恋愛や親密な人間関係では、非言語情報の影響力は非常に大きいのです。

また、SNSやメッセージアプリではこの非言語要素が伝わりにくくなるため、スタンプや絵文字で補う工夫が重要となります。LINEで「ごめんね」と送るだけでは冷たく見えることもあるため、「ごめんね💦」や「ごめんね(汗)」のようにニュアンスを足すことで、誤解を防ぐことができます。

このように、「ごめんね」は文字だけではなく、その言い方や表情までを含めて、はじめて本当の「謝罪」として成立するのです。

では、次は「ごめんごめんね」という言葉に込められた、優しさと軽さについて深く探っていきましょう。

「ごめんごめんね」に込められた優しさと軽さ

なぜ「二回繰り返す」のか?

「ごめんごめんね」という言い回しは、日常会話の中でよく耳にしますが、その背景には「相手を和ませたい」という優しさと、「深刻になりすぎないでほしい」という軽さが込められています。なぜ一度でなく二度謝るのでしょうか?

たとえば、友人と雑談中に冗談を言いすぎてしまい、相手が少し気を悪くした様子を見て、「ごめんごめんね〜、そんなつもりじゃなかったよ」と繰り返すことで、謝罪の気持ちを強調しつつも、場を和ませようとする意図が明確になります。

この繰り返しには、「本当に悪かった」と自分の非を認めると同時に、「気にしないでね」というフォローの気持ちが含まれています。つまり、相手の気持ちをやわらげることを目的とした、感情のクッションのような効果があるのです。

心理学的にも、人は繰り返される言葉に対して強く反応しやすくなります。そのため、「ごめんごめんね」という表現は、聞き手の感情を和らげ、誠意が伝わりやすくなる言葉遣いとして知られています。

このように、繰り返すことで謝罪の「重み」よりも「優しさ」が前面に出てくるという特徴があり、親しい関係でこそ効果を発揮する表現です。

続いて、この表現が持つ親しみやすさと安心感について考えてみましょう。

親しみやすさが生む安心感

「ごめんごめんね」は、単なる謝罪というよりも、親しみを込めた会話の一部として使われることが多く、そこには信頼関係を築くための大きなヒントが隠されています。

たとえば、友達同士で軽い冗談を言い合う中で、少し行き過ぎてしまったと感じた瞬間に「ごめんごめんね(笑)」と一言加えれば、場がなごみ、相手も「大したことないよ」と受け止めやすくなります。

この「ごめんごめんね」は、「カジュアル」な謝罪であると同時に、相手に対しての感情的なケアをする言葉です。形式的ではなく、自然な言い回しであるため、相手は「自分の気持ちに寄り添ってくれている」と感じやすくなります。

また、言葉に笑顔やちょっとした仕草が加わることで、さらに信頼や安心感を与えることができます。言葉の選び方だけでなく、どう使うかが相手の印象に大きな影響を与えるのです。

このように、親しみやすい謝罪の形は、気まずさを防ぎつつ相手との関係を保つうえで、非常に効果的です。

では、特に恋愛関係や人間関係で「ごめんごめんね」がどのような役割を果たすかを見ていきましょう。

恋愛・人間関係でのポジティブな効果

恋愛や親しい人間関係において、「ごめんごめんね」はとても重宝される表現です。これは、謝罪の中に軽やかさや遊び心が混じっており、深刻になりすぎずに感情の修復を試みることができるからです。

たとえば、恋人とのデートで待ち合わせ時間を少し過ぎてしまったとき、「ごめんごめんね、ちょっと準備に手間取っちゃって」と笑顔で言えば、相手はその一言に込められた誠意とユーモアを感じ取り、怒りが和らぐかもしれません。

このように、「ごめんごめんね」は言葉としての「謝罪」だけでなく、関係性を修復し、より良いものにしていくための「感情の潤滑剤」としても機能します。

また、長く付き合いがある関係では、こうしたフランクな謝罪のほうが相手にとって自然に受け入れられやすくなります。かしこまった言い回しではなく、素直で温かみのある言葉こそが、本当の意味で信頼関係を深めるカギとなるのです。

このように、「ごめんごめんね」という言葉には、謝罪だけでなく、関係を築き直し、感情を優しく包み込むようなポジティブな効果が詰まっているのです。

次に、こうした謝罪表現の幅をさらに広げるために、「ごめんね」以外の言い回しについても見ていきましょう。

謝罪の表現をもっと豊かにする方法

「すまん」「申し訳ない」との違い

日本語には「ごめんね」以外にも、さまざまな謝罪表現があります。中でもよく使われるのが「すまん」と「申し訳ない」ですが、それぞれに含まれる意味や使い方は大きく異なります。

「すまん」は、主に男性が使うことが多く、少し照れ隠しのようなカジュアルな印象を持つ言葉です。たとえば、父親が子どもに「今日は遅くなってすまんな」と言う場面では、硬すぎず、温かみのある謝罪として受け入れられやすいです。

一方で、「申し訳ない」は非常にフォーマルな謝罪の言葉で、ビジネスや公共の場面など、より正式な「謝罪」が求められる状況で使用されます。例えば、顧客対応でミスがあった場合には、「大変申し訳ございません」と伝えるのが適切です。

このように、同じ「謝罪」の気持ちでも、使う言葉によって相手に与える「印象」が異なるため、状況に応じた言葉の選択が重要です。言い換えると、「ごめんね」はその中間に位置する、親しみやすさと誠意の両方を併せ持つ表現といえるでしょう。

では、さらに謝罪にユーモアを交えるという、少し高度なコミュニケーション方法について紹介します。

ユーモアを交えた謝罪のテクニック

時には、深刻な空気をやわらげるために、謝罪にユーモアを取り入れることが効果的な場面もあります。特に親しい友人やパートナーとのやり取りでは、少しの笑いが関係を良好に保つ潤滑油になります。

たとえば、約束の時間に10分遅れてしまったとき、「ごめんね、途中で時空が歪んでたかも」と冗談交じりに言えば、相手の怒りが和らぐ可能性があります。このように、ちょっとした「例文」や言い回しの工夫で、謝罪がより受け入れられやすくなるのです。

もちろん、ユーモアを交えるにはタイミングや相手との距離感が重要です。まだ関係性が浅い相手や、深刻な問題が原因での謝罪には適していません。誠意が伝わらないどころか、ふざけていると思われてしまう危険もあるため、あくまで状況に応じて使うべきテクニックです。

ユーモアは謝罪を「軽くする」のではなく、「やわらげる」ための工夫だと考えると、適切な場面で非常に有効な手段になり得ます。

それでは、最後に、謝罪の言葉にほんの少し手を加えるだけで、相手への伝わり方が変わる「一言の工夫」についてお話しします。

相手に伝わる一言の工夫

謝罪の言葉をただ口にするだけでなく、そこに「思いやり」や「配慮」がある一言を添えることで、相手の心により深く届く表現になります。

たとえば、「ごめんね。次はもっと気をつけるね」と言えば、謝罪に加えて「改善の意思」が伝わります。このような一言があるだけで、相手は「反省してくれている」と感じ、信頼が回復しやすくなるのです。

また、「本当に嫌な気持ちにさせてしまってごめんね」と具体的に相手の感情に触れることで、「共感」や「理解」の気持ちが伝わりやすくなります。

逆に、「ごめんね、ごめんねって言ってばかりで…」のように、言い過ぎていることを自覚しているような言い方も、時に効果的です。相手は、その謙虚さに誠意を感じることがあります。

このように、謝罪の言葉には、相手に合わせた「ひと工夫」がとても重要です。その工夫があることで、言葉が単なる音の羅列ではなく、相手の心に残る「メッセージ」として届くのです。

続いては、LINEやSNSといった文字中心のコミュニケーションでの「ごめんね」の使い方について見ていきましょう。

LINEやSNSでの「ごめんね」|文字の重みとは

短文だからこそ難しいニュアンス

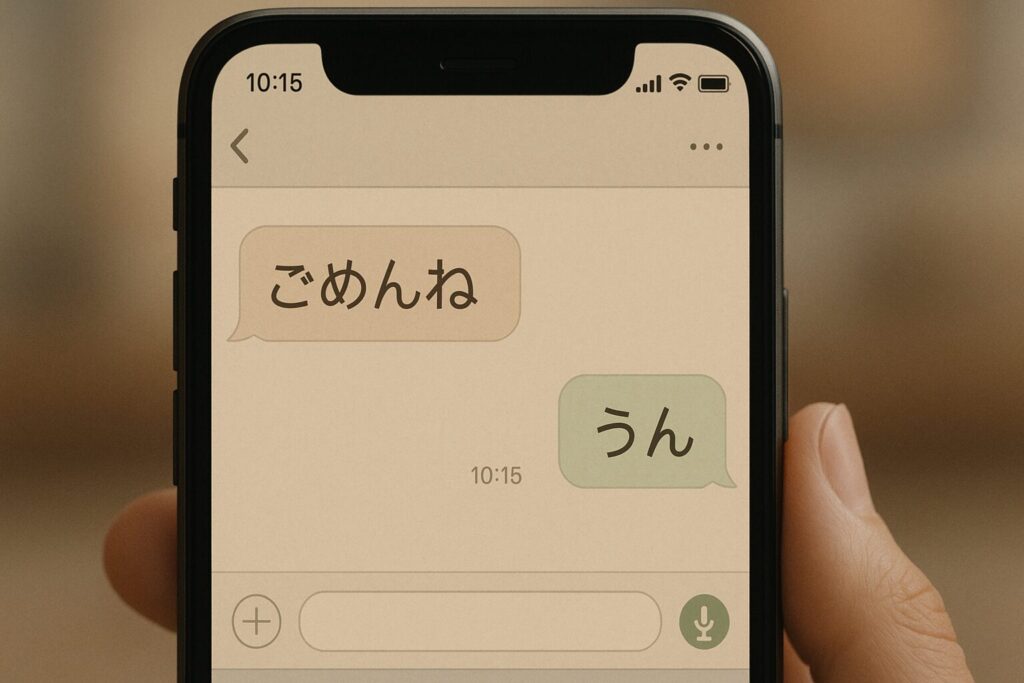

LINEやSNSなどのテキストコミュニケーションでは、声のトーンや表情といった非言語的な情報が伝わらないため、「ごめんね」の使い方には注意が必要です。短い文章ほど、相手に伝わる「印象」は大きく変わるものです。

たとえば、ただ一言「ごめんね」と送った場合、謝罪の意図は伝わっても、その温度感や真剣さまでは読み取れないことがあります。相手によっては、「軽く謝っているだけ?」と感じてしまう可能性もあるのです。

一方、「ごめんね。本当に反省してる。気分を悪くさせてしまってごめん」といった形で、短いながらも具体的に気持ちを表現することで、文字だけのやりとりでも誠意はしっかり伝わります。

また、文末の「ね」や句読点の有無も印象に影響します。「ごめんね。」と句点を打つことで落ち着いた印象になりますが、「ごめんね〜」のようにやわらかい語尾にすることでカジュアルな印象を与えるなど、些細な違いがコミュニケーションの成否を分けることもあります。

このように、文字だけで謝る場合には、文章の構成や言葉選びに細やかな配慮が必要です。

では、そうした文字だけの謝罪において、スタンプや絵文字がどう役立つのかを見ていきましょう。

スタンプや絵文字の使い方

LINEやSNSでは、スタンプや絵文字が重要な「感情の補助ツール」として使われています。「ごめんね」だけのテキストよりも、スタンプや絵文字を適切に使うことで、相手に与える「印象」がぐっと変わります。

たとえば、「ごめんね💦」という表現は、謝罪に加えて「焦り」や「申し訳なさ」が伝わるため、冷たく見えがちなテキストに温度感を加えることができます。特に若年層の間では、絵文字による感情表現が共通言語として機能しており、その使い方によって相手の反応が大きく左右されることがあります。

一方で、多用しすぎると軽く見られる可能性もあります。「ごめんね😂🙏✨」のように複数の絵文字を連ねると、謝罪の真剣さが伝わらず、ふざけている印象になってしまうこともあるため、場面に応じた絵文字の選定が必要です。

また、LINEスタンプでも「ぺこり」と頭を下げているキャラクターのものや、申し訳なさを表現する表情のものは、謝罪の言葉に感情を乗せる手助けになります。とはいえ、スタンプだけで済ませるのではなく、必ず一言添えることが大切です。

つまり、スタンプや絵文字は「ごめんね」という言葉を補足する役割を果たすものであり、誠意を示す主役ではないという認識が必要です。

それでは、文字での謝罪が「既読スルー」と誤解されないためには、どのような工夫が必要かを見ていきましょう。

既読スルーに見える誤解を防ぐには

LINEで「ごめんね」と送ったにもかかわらず、相手からの返信がないと「既読スルーされた」と感じることがあります。しかし、実際には相手がどう受け取ったかは分からず、誤解が生まれやすい場面でもあります。

こうした誤解を防ぐには、謝罪のメッセージに「回答」を促す一文を添えることが有効です。たとえば、「ごめんね。気にしてたら教えてくれると嬉しい」と書けば、相手は返信のタイミングを考えやすくなり、気まずさが軽減されます。

また、メッセージを送った後にすぐスタンプを送ることで、「読んでくれたら大丈夫」という空気を伝えることもできます。ただし、これは相手との関係性や相手の性格によって効果が異なるため、注意深く使う必要があります。

さらに、長文で謝罪を伝えるときは、段落をつけたり、読みやすい文章にしたりするなどの工夫も大切です。文字だけのやり取りだからこそ、相手に配慮した「構成」と「間」のあるメッセージが効果的なのです。

このように、文字の謝罪には細かい工夫が求められますが、逆にそれだけで深い信頼を築ける可能性もあるということです。

続いては、実際のシーン別に「ごめんね」をどう使い分けるべきかを具体的に紹介していきます。

シーン別!「ごめんね」の正解フレーズ集

小さなミスをやわらげる一言

日常のなかで誰しもがしてしまう「小さなミス」。たとえば、ちょっとした待ち合わせの遅れや、些細な言い間違い、うっかりの忘れ物など、深刻ではないが謝っておきたい場面は多くあります。

こうした場面での「ごめんね」は、謝罪というよりも、気遣いを示す表現として使われます。たとえば、電車が少し遅れて友人を待たせてしまったときには、「ごめんね、電車ちょっと遅れちゃった!」というように、元気なトーンで伝えるのが効果的です。

また、同僚に対して会話中に話をかぶせてしまったときには、「あ、ごめんね、話の途中だったね」と一言添えることで、相手の気持ちを尊重していることが伝わります。

ポイントは、深刻にならずにさらっと伝えること。謝るべきことは伝えつつ、関係を重たくしない「表現」を選ぶことが大切です。

次に、もう少し気まずさを伴うシーン——喧嘩の後の「ごめんね」について紹介します。

喧嘩後に気まずさを和らげる言い回し

喧嘩のあとに謝るのは勇気が必要です。しかし、その一言が相手との関係を修復する大きな一歩になることは間違いありません。そんなときこそ、「ごめんね」は最も力を発揮する言葉のひとつです。

たとえば、恋人と口論になったあとで、「さっきは言い過ぎた、ごめんね」と素直に伝えることができれば、相手はあなたの誠意を感じて、関係を見直すきっかけになるでしょう。

また、兄弟姉妹や親子関係でも、「ごめんね、ちょっとカッとなっちゃって…」というように、自分の感情を認めたうえで謝ると、相手の怒りも次第に和らぎます。

ここで大切なのは、感情を込めること。たとえば、声のトーンを少し落としたり、メッセージなら句読点を丁寧に入れるなどして、「本気で謝っている」ことが伝わるようにするのがポイントです。

それでは、恋人との仲直りの際に使える、よりポジティブな謝罪の言葉も見ていきましょう。

恋人との仲直りに効く謝罪表現

恋人との関係では、謝ることが「終わり」ではなく、「次のステップ」になることがあります。だからこそ、「ごめんね」の言い方にも、ポジティブな未来を見据えたニュアンスが大切です。

たとえば、「今日は本当にごめんね。でも、あなたのことすごく大切に思ってるよ」と言えば、謝罪のあとに愛情をしっかり伝えることができ、信頼関係が深まります。

また、照れくさいかもしれませんが、「これからも一緒にいたいから、ごめんね」と未来を見据えた一言を加えることで、感情的なやりとりを乗り越えるきっかけになるでしょう。

さらに、言葉だけでなく、ちょっとしたプレゼントや、次のデートの計画などを添えると、謝罪の行動がより具体的になり、相手への誠意が伝わりやすくなります。

このように、「ごめんね」は単なる謝罪の枠を超えて、恋愛関係における「絆を深める言葉」にもなり得るのです。

続いては、「男女での感じ方の違い」に焦点を当てていきましょう。

男女で違う?「ごめんね」に対する感じ方

男性が感じる「軽さ」と「重さ」

「ごめんね」という言葉は、相手の性別によっても受け取られ方に違いが出ることがあります。男性の場合、謝罪を「事実の訂正」として重視する傾向があり、言葉の背後にある感情的なニュアンスよりも、行動や結果を重視することが多いといわれています。

たとえば、仕事でミスをしてしまい、上司に「ごめんね」と伝えたとき、「軽いな」と感じる男性も少なくありません。その場では「申し訳ありません」や「お詫びします」といった、より形式的で明確な「謝罪」の言葉のほうが信頼感を与える場合があります。

一方で、恋人や家族などのプライベートな場面では、「ごめんね」と柔らかく伝えることで、逆に安心感を持つ男性もいます。状況と関係性によって、受け取り方の「重さ」が変わるのが特徴です。

つまり、男性には「謝る=責任を取る」という感覚が強く根付いているため、「ごめんね」という言葉の使いどころを間違えると、軽んじられていると感じる可能性があるのです。

では、女性はどう感じているのでしょうか?次はその点について見ていきます。

女性が求める「言葉の誠実さ」

女性は、謝罪の言葉に込められた感情や気遣いを重視する傾向があります。たとえば、「ごめんね」の中にある「ね」という一音が、「こちらの気持ちに寄り添ってくれている」と感じさせ、安心感を与えるのです。

恋人や友人とのトラブルの後、「ごめんね、あなたの気持ちに気づかなくて」と伝えると、言葉の中に「共感」や「理解」が含まれていると感じられ、信頼が深まる傾向があります。

また、謝罪のタイミングも重要で、すぐに謝ることで誠実さが伝わりやすくなります。逆に時間が経ちすぎたり、適当な謝り方をされたと感じた場合には、傷つきやすいのも女性の特徴の一つです。

つまり、女性は「ごめんね」に対して、言葉の内容そのもの以上に、「その場の空気」や「感情の共有」を重視しているといえます。

それでは、性格タイプによっても「ごめんね」の受け取り方が変わるのかどうか、次で考えてみましょう。

性格タイプ別に見る受け取り方の違い

「ごめんね」という謝罪の言葉は、性別だけでなく、相手の性格によっても大きく印象が異なります。たとえば、繊細で感受性が強いタイプの人は、たとえ軽く言った「ごめんね」にも深く反応し、「本当に反省してるの?」と感じることもあります。

一方で、楽観的で冗談を好むタイプの人には、「ごめんね〜(笑)」のようなライトな謝り方のほうがしっくりくることもあります。彼らは、重々しい謝罪よりも、場の空気を和らげる軽やかな「表現」を好む傾向があります。

また、自己主張の強いタイプの人には、謝罪の仕方に納得性が必要です。「なぜ謝っているのか」がはっきりしていないと、「誠意が感じられない」と受け取られる可能性があります。そうした人に対しては、「遅れてごめんね。あなたの時間を無駄にさせてしまって申し訳ない」と、具体的に謝ることが効果的です。

つまり、謝罪は相手に合わせて調整する「対話の技術」であり、性格に応じた対応が求められるのです。

続いて、「ごめんね」が単なる謝罪以上の力を持つことについて、関係性を深める観点から考えていきます。

謝るだけじゃない!「ごめんね」がつなぐ関係性

信頼関係を深める「ごめんね」

「ごめんね」という言葉は、単に過ちを認めるためだけに使うものではありません。実は、信頼関係を深めるための「橋渡し」として非常に大きな役割を果たします。

たとえば、仕事仲間に対してタスクの引き継ぎを忘れてしまった場合、ただ「忘れてました」ではなく、「ごめんね、すっかり抜けてた。助けてもらって本当に助かった」と一言添えることで、相手の立場や努力を認める姿勢が伝わり、関係性がより良くなることがあります。

このように、「謝罪+感謝」や「謝罪+共感」の形にすることで、ただの謝罪を超えたコミュニケーションが成立し、信頼の強化につながります。

また、失敗やトラブルがあったときこそ、人の真価が問われる場面です。そんなとき、誠実な「ごめんね」は、むしろプラスの印象を残し、長期的な関係構築に寄与します。

このように、「ごめんね」は誠意と人間性を伝えるツールであり、信頼の礎になる言葉だと言えます。

次は、子どもとの関係における「ごめんね」の使い方について考えてみましょう。

子どもへの教育にも活かせる言葉

「ごめんね」は、家庭での教育にも非常に効果的な言葉です。大人が子どもに対して素直に謝る姿勢を見せることで、「人に謝ることの大切さ」や「誠実さとは何か」を自然に学ばせることができます。

たとえば、親が感情的に怒ってしまったあとに「さっきは声を荒げちゃってごめんね」と謝ることで、子どもは「大人でも間違えることがある」「謝ることは恥ずかしいことではない」と理解するようになります。

また、保育や教育の現場でも、先生が子どもに対して「今は気づけなかった、ごめんね」と謝ることで、信頼関係が強くなり、子どもの心も安定します。

このように、「ごめんね」は指導やルールを押しつけるだけでなく、相互理解と信頼の架け橋になる言葉でもあるのです。

では最後に、「ごめんね」という言葉が未来をどう変えるのか、その力について考えてみましょう。

未来を変える言葉の力

「ごめんね」という一言は、過去の過ちを正すだけでなく、未来を良くするための行動の第一歩でもあります。謝ることで自分の過ちに気づき、同じことを繰り返さないよう努力する。それが結果として、関係性の改善や成長につながるのです。

たとえば、友人関係で一度距離ができたとしても、「あのときのこと、本当にごめんね」と勇気を出して謝ることで、関係が修復し、新たな信頼が生まれることもあります。謝罪には「過去をリセットする力」だけでなく、「未来をつくる力」があるのです。

また、謝ることができる人は、他人の気持ちを考えられる人だと見なされやすく、結果として良好な人間関係を築きやすくなります。それは職場でも家庭でも同じです。

つまり、「ごめんね」は未来の選択肢を広げ、人間関係における可能性を大きく広げる、非常に強力な「言葉のツール」なのです。

まとめ

「ごめん」と「ごめんね」は、どちらも謝罪の言葉でありながら、その響きや使い方、そして受け取る側の印象は大きく異なります。特に「ごめんね」には、共感・思いやり・丁寧さといった、日本語特有の繊細な感情が含まれており、単なる謝罪以上の意味を持ちます。

日常のちょっとした場面から恋愛、職場、家族、SNSのやり取りに至るまで、「ごめんね」の使い方ひとつで、相手との距離を縮めたり、信頼関係を築いたり、時には誤解を生んでしまうこともあるため、その「言葉選び」は極めて重要です。

また、「ごめんごめんね」や「すまん」「申し訳ない」といったバリエーションを理解し、状況に応じて使い分けることで、謝罪の表現力は格段に向上します。さらに、表情・声のトーン・スタンプや絵文字などの非言語的要素や、相手の性格や関係性を意識した一言の工夫も、より効果的なコミュニケーションに繋がります。

「ごめんね」は過去を正す言葉であると同時に、未来を築くための言葉でもあります。この一言が、あなたと相手の関係をより温かく、深いものにしてくれるはずです。