新年や節目に訪れる神社で引く「おみくじ」。その中で、「相場」という項目に目を留めたことはあるでしょうか。おみくじと言えば「大吉」や「凶」といった運勢の吉凶が注目されがちですが、実はそのほかにも多くの示唆が込められています。

特に「相場」という言葉には、ただの経済用語にとどまらない、日々の金運や商売の流れ、さらには生活全般のタイミングに関する深い意味が隠されていることがあります。近年では、「相場おみくじ」や「おみくじで投資のヒントが得られるのでは」といった声も見かけるようになり、その解釈や背景に注目が集まっています。

この記事では、「おみくじ相場とは」というテーマをもとに、その言葉が持つ本来の意味や役割、さらには誤解されがちな点までを丁寧に解説していきます。おみくじの項目のひとつである「相場」に込められた意図を読み解くことで、運気の流れや生活の指針に活かせるかもしれません。

日常の中でふと目にするおみくじ。その一文にどのような意味が込められているのかを知ることで、より深く神社文化や運勢の見方を理解することができるでしょう。

おみくじの「相場」とは何か?

相場という言葉の基本的な意味

「相場」という言葉は、一般的には株式市場や商品取引など、価格が変動する対象の取引価格や市場動向を指す言葉として知られています。

しかしながら、その語源をたどると、「相(あい)」は「互いに」「共に」という意味、「場(ば)」は「場所」や「空間」を意味し、元来は「人々の間で決まっている基準的な価値や水準」といった意味合いを持っていました。

たとえば、江戸時代の市では、魚や米、布などの相場が町民の生活に密接に関わっており、それに基づいて商売や家計の調整が行われていました。つまり、相場とは「社会の中である程度共通認識されている価値の流れ」と言い換えることができます。

このように、相場という言葉には単なる価格変動以上に、世の中の動きや流れを反映した指標としての意味が含まれているのです。

おみくじにおける「相場」の位置づけ

おみくじの中で「相場」という言葉が登場するのは、主に「運勢」のひとつの項目として記載されている場合です。

「商い」「病気」「待人」などと同じように、「相場」という項目もまた、読んだ人の生活に関わる分野を象徴するものとして存在しています。とりわけ、金銭に関する流れや変動を表す項目として位置づけられるケースが多く見られます。

たとえば、ある神社で引かれるおみくじに「相場:上昇の兆しあり。焦らず時を待つべし」と記されていたとします。これは、株価などの金融的な利益の動きに限らず、自分の金運全般の運勢が上向きになる可能性を示唆しているものと捉えることができます。

また、商売をしている人にとっては、仕入れや販売のタイミング、価格設定のヒントとして参考になる場合もあります。つまり、「相場」は一種の経済的な動向に対する助言と見ることができるのです。

なぜ相場が記載されているのか?

おみくじに「相場」という項目が含まれている理由のひとつは、かつての日本社会が商人や農民を中心とした経済活動に深く支えられていたという背景があります。

江戸時代には、町人たちが市場で日々の相場を気にしながら生活しており、神社仏閣で引かれるおみくじにも「この先、商売や相場がどうなるか」という現実的な願望や関心を反映する形で、その要素が組み込まれたと考えられます。

さらに、おみくじは単なる運勢占いではなく、「人生の流れを知るための助言書」としての役割も担っていました。相場の項目は、金銭的な流れや価値の変動を表し、それを読むことで「いま動くべきか」「待つべきか」といった選択のヒントを与えるものです。

つまり、現代においても「相場」の記載は、投資や商売に直接関わる人だけでなく、家計や仕事など生活全般の中で金運をどう捉えるかの参考として活用できるという意味を持っています。

では、「相場」が実際に何を占っているのかについて、さらに詳しく見ていきましょう。

おみくじの「相場」は何を占っている?

株・為替などの金融運を示す説

「相場」と聞いて真っ先に思い浮かぶのが、株式や為替などの金融相場ではないでしょうか。実際、おみくじにおける「相場」の記載を現代的に解釈すると、金融運、特に投資や資産運用に関連する運勢を示しているとされることもあります。

たとえば、「相場:一時は下がるが、後に回復す」と書かれていれば、株式市場や仮想通貨などで一時的に損失が出ても、長期的には利益に転じる可能性を暗示していると読む人もいます。このような文言は、特に短期的な感情に左右されがちな個人投資家にとって冷静な判断を促す助言としても機能します。

また、金融に関する「運勢」を扱うコンテンツが多く登場する昨今、SNSやブログでも「おみくじで投資判断をする」という話題が散見されます。もちろん、おみくじは占いの一種であり、投資判断の根拠にはなりませんが、心の整理や流れの確認として活用する人もいるようです。

すなわち、おみくじの「相場」は金融分野に関連付けて読まれることがあるという点で、現代的な投資行動と無関係とは言い切れないと言えるでしょう。

商売や経済的な流れを見るための指標

金融に限らず、「相場」という項目は、商売や日常の経済活動における流れを見るための指標として記載されている場合もあります。

たとえば、伝統的な商売人のおみくじには「相場:少しずつ動く兆しあり、焦るべからず」などと書かれていることがあり、これは仕入れや値決め、売買のタイミングについてのアドバイスとも取れます。

商いを生業としている人にとっては、こうした記載が商機を見定めるヒントとして重宝されることがあります。昔の人々は神仏を非常に重んじており、経済の「流れ」を掴むためにおみくじを定期的に引いていたという記録も残っています。

現代でも、たとえばフリーランスや個人事業主が「売上が伸び悩んでいる時期におみくじを引いたら『相場:今は時期を待つべし』とあり、しばらく動かず様子を見たところ、思いがけず良い取引の話が舞い込んできた」といった体験談も存在します。

このように、商売に関わる人にとって「相場」は、日々の経済的判断に影響を与える重要な項目になり得るのです。

日常の金運全般を表す場合もある

「相場」という項目は、必ずしも投資や商売だけに特化したものではなく、日常の金運全般を象徴する記載として表れることもあります。

たとえば、「相場:平穏なり。浪費を慎むべし」と記載があれば、それは給与や家計など、日々の金銭の流れを安定させるための助言と捉えることができます。このような表現は、浪費癖のある人への戒めともなり得ます。

また、結婚資金や引っ越し費用、学費など、人生における大きな出費の予定がある人にとって、相場の項目は「今はまだタイミングではない」「今が動き時」といった判断の参考になる場合もあります。

たとえば主婦が「相場:今は動かず貯蓄の時」といった文面に出会い、それをきっかけに節約生活を始めた結果、数か月後に大きな出費を乗り越えられたという例もあります。

このように、「相場」は生活者全般にとって、自分の金銭の流れを見直す機会を与える言葉として機能しています。

次に、相場とよく併記される「商い」という言葉との違いについて確認してみましょう。

「商い」との違いは何か?

おみくじでの「商い」の意味

おみくじの中で登場する「商い」という項目は、文字通り商売やビジネスに関する運勢を表すものです。ただし、その意味合いは単純な「儲かるかどうか」だけではなく、取引の内容、顧客との関係、商品の流通、さらには信頼の積み重ねなど、商売にまつわる総合的な流れを含んでいます。

たとえば、「商い:人の信用第一にせよ」と書かれていれば、それは利益よりも人間関係を大切にすべき時期であるという意味になります。このように、「商い」は運勢の中でも非常に実務的なアドバイスを与える項目であり、商売人にとっては日々の行動指針となる重要な要素です。

また、昔のおみくじでは「商ひ」という旧仮名遣いで記載されていることもあり、言葉としての歴史の深さも感じさせます。現代においても、飲食店の経営者やフリーランスなど、自営業者が商いの項目を重要視しているケースが多く見られます。

相場と商いが併記される理由

おみくじの中で「相場」と「商い」が併記されることには、明確な意味があります。どちらも金銭や経済活動に関わる項目であるため、一見すると似た印象を受けますが、実際には指し示している対象が異なります。

「相場」は主に価格の動きや金運の流れ、つまり外部の経済的な変動を示すのに対し、「商い」は個人の行動や商売の姿勢といった内的な要素を中心に扱っています。たとえば、「相場:不安定なり」「商い:誠実さを保て」とあれば、経済環境には注意が必要だが、自分自身の姿勢を正せば良い方向に進む可能性があるという示唆になります。

このように、両者は外部と内部の視点を併せ持つことで、より立体的に物事を見つめるヒントを与えてくれる構成になっているのです。

それぞれの見方と使い分け

おみくじにおいて「相場」と「商い」が併記されている場合、それぞれをどう解釈すべきか迷う人も多いかもしれません。ここで大切なのは、これらを競合関係ではなく、補完関係として捉えることです。

具体的には、「相場」は時代や環境など自分では変えられない要因を、「商い」は自分自身の判断や姿勢など、変えることができる要因を表しています。たとえば、「相場:下降中」「商い:焦らず信用を守れ」というおみくじを引いた場合、経済状況は厳しいが、自分の努力次第で悪影響を最小限に抑えられるという読み方ができます。

このように、両項目を照らし合わせて読むことで、金銭に関するバランスの良い判断ができるようになるのです。

それでは次に、おみくじに記載された「相場」を実際にどのように読み取ればよいのか、具体的な判断方法を見ていきましょう。

おみくじ相場の見方と判断方法

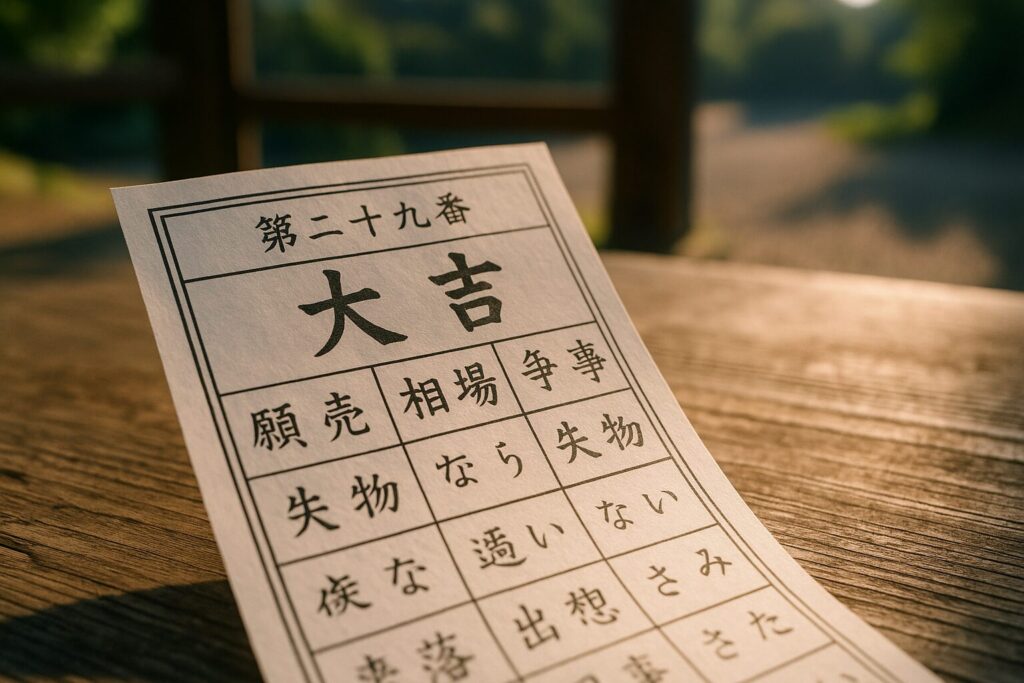

吉・凶との関係性はある?

おみくじに書かれている「相場」の文言と、運勢の総合評価である「吉・凶」には、直接的な関係性がある場合もあれば、ない場合もあります。

たとえば、「大吉」であっても「相場:波乱あり。慎重に」といった表現がされていることがあります。このようなケースでは、全体的な運勢は良好である一方で、経済的な面や金銭の流れに関しては注意が必要であるという意味になります。

逆に、「凶」や「末吉」といったやや低めの運勢の中でも、「相場:好機近し、備えよ」と書かれていることもあります。この場合、経済的なチャンスが巡ってくる可能性を示しており、すべてをネガティブに捉える必要はありません。

つまり、吉凶は総合的な運勢を示し、「相場」はその中でも特定の金銭や市場的要素に焦点を当てた項目ということになります。それぞれを切り離して、個別のアドバイスとして理解することが大切です。

相場欄の文言の読み解き方

おみくじにおける「相場」の欄は、非常に簡潔で抽象的な表現が用いられるため、読み手の解釈が問われる部分です。

たとえば、「相場:動静定まらず」と書かれていれば、「価格や金銭の流れが安定せず、投資や出費を控えた方がよい時期」という意味に解釈できます。また、「相場:上下あり」とあれば、「短期的な変動が激しいが、冷静に判断すれば対応可能」と読み取れます。

重要なのは、こうした文言を自分自身の状況と照らし合わせながら読むことです。たとえば、転職を考えている人が「相場:変化の兆しあり」といった文言を見た場合、それは給与や待遇など金銭的な変動が起こる可能性を示していると受け取ることができます。

また、文言の背景には江戸時代からの言葉遣いが残っているため、現代語訳が必要なこともあります。その点については後述で詳しく触れます。

判断に迷ったときの参考基準

相場欄の文言をどのように受け取れば良いか迷ったときは、いくつかの基準を設けて判断するのが有効です。

第一に、自分が「今、何について悩んでいるか」「何に関心があるか」を明確にしましょう。おみくじの相場は、読み手の意識によって意味が変わることがあるため、目的意識を持って読むことが大切です。

第二に、他の項目との整合性を見る方法があります。たとえば「商い」「金運」「仕事運」といった項目と照らし合わせることで、相場の意味がより明確になる場合があります。

第三に、言葉のトーンを見ることも重要です。「待つべし」「控うべし」といった慎重な文言は現状維持を勧めており、「動くがよし」「急ぐな」などは積極性と冷静さのバランスを求めている可能性があります。

たとえば、「相場:山気を出すな」と記載があれば、それは一獲千金を狙うような冒険的な投資や買い物を避けた方が良いという忠告と考えられます。

このように、相場欄は直訳するのではなく、文脈と目的を踏まえた柔軟な解釈が求められる項目です。

それでは次に、実際に使われている相場の表現例と、それぞれの解釈について具体的に見ていきましょう。

実際の「相場」表現の例と解釈

「上がる」「下がる」などの表記

おみくじの「相場」欄には、簡潔な言葉で経済や金運の動きを示す表現がよく使われます。その中でも特に多いのが「上がる」「下がる」といったシンプルな動詞による記載です。

たとえば、「相場:上がるべし」とあれば、それは金運が上向いている兆しを意味し、買い物や投資に対して前向きな行動を取る好機を示していると解釈できます。逆に「相場:下がる恐れあり」とあれば、経済的な損失や、無駄な出費に注意するべき時期だと理解できます。

たとえば、ある会社員がボーナスの使い道を迷っているときに、「相場:上がる」とのおみくじを引き、その内容に背中を押されて株式投資を始めた結果、半年後に大きな利益を得たという例もあります。もちろん、これは一例に過ぎませんが、行動のきっかけとして使う人も少なくありません。

このように、単純な言葉ながらも、受け取る人の状況によって大きな意味を持つことがあります。

「山気を出すな」などの注意喚起型

「山気を出すな」という表現も、おみくじにおいてよく見られる注意喚起の文言のひとつです。この言葉は、「一山当てようと無理をするな」「欲張って一攫千金を狙うのは避けるべし」という意味を持っています。

つまり、大胆な投資や衝動的な金銭の動きにはリスクがあるため、冷静さを保つよう促す言葉です。たとえば、仮想通貨が話題になっていた時期、多くの人が高値で買って暴落に巻き込まれるという出来事がありました。そのような背景と照らすと、「山気を出すな」は非常に現実的な忠告となります。

こうした注意喚起型の表現は、「金運が良くない」という意味ではなく、「今は慎重であるべき時期」という判断を伝えるものです。よって、決してネガティブに受け取りすぎる必要はありません。

古文的な表現の現代語訳

おみくじの相場欄には、古語や文語調の表現が使われることもあります。たとえば「相場:おのれ定まらず」「しばし待て」などの言葉には、現代人には分かりづらい印象を受けるかもしれません。

「おのれ定まらず」は、「自身(相場)の動きが安定していない」「価格が不安定である」といった意味です。現代語に言い換えると「今は相場の流れが読みにくい。積極的な行動は控えた方がよい」となります。

また、「しばし待て」は「焦って動くよりも、時を見極めることが肝要である」という教訓を含んでいます。こうした古文調の言葉は、単に風情があるだけでなく、時代を超えた普遍的な助言を私たちに投げかけています。

古語の意味がわからず混乱した際は、神社の掲示や説明文、あるいは地域の資料などで確認すると理解が深まるでしょう。

続いては、「相場おみくじ」という現代的な言葉が登場する背景と、それに対する誤解について解説していきます。

「相場おみくじ」という言葉の真実

ネット検索で増える謎の用語

近年、「相場おみくじ」という言葉がインターネット上で検索される機会が増えています。とくに投資や仮想通貨に関心のある層の間で、「おみくじに書かれている『相場』が株価の動きに関係あるのでは?」といった疑問や興味から、この言葉を使う人が増えてきました。

しかしながら、「相場おみくじ」という形式の正式な名称や商品が存在しているわけではありません。これは、いわば俗称に近いものであり、一般的なおみくじの中にある「相場」という項目に対して、投資に特化したような意味合いを付け加えて使われている用語です。

たとえばSNSでは、「今日の相場おみくじは“慎しむべし”だった。やっぱり利確しよう」という投稿が見られることがあります。これは正式なおみくじとは異なり、投稿者自身の解釈による引用や再構成である可能性が高いです。

つまり、「相場おみくじ」という言葉そのものには、明確な定義や伝統的な背景があるわけではなく、近年生まれたネットスラングに近い存在であるといえるでしょう。

実際には存在しない形式?

「相場おみくじ」という名称で頒布されている正式なおみくじは、現在のところ確認されていません。多くの神社や寺院では、通常のおみくじの中に「相場」という項目が含まれている場合はあるものの、それを専門的に分離した形のものは存在していないと考えられます。

たとえば、初詣で引かれる一般的なおみくじには「運勢」「恋愛」「病気」「仕事」「商い」「相場」など、複数の項目が並列で記されていることが一般的です。「相場」のみを占う専用おみくじがあるように見える表現がある場合でも、それはメディア的演出や個人のアレンジである可能性が高いです。

したがって、「相場おみくじ」という言葉に過度な期待を抱くのではなく、おみくじ全体の流れの一部として「相場」を見ることが現実的な活用方法といえるでしょう。

誤解されやすい「投資向けおみくじ」

「相場おみくじ」は、時として「投資向けのおみくじ」と誤解されることがあります。とくに仮想通貨や株式の情報を発信しているインフルエンサーやブロガーが、ネタ的にこの言葉を使うこともあり、その影響で「実際にそういうものがある」と思い込んでしまう人も少なくありません。

しかし、おみくじは神社や寺院で古くから伝えられてきた神意をうかがうものであり、現実的な投資判断を目的としたものではありません。あくまでも助言や精神的な指針としてとらえるべきものであり、利益を求めて読むものではないという点を忘れてはならないのです。

たとえば、「相場:焦るな、待つべし」とあっても、それをもとに株の売買を決めることはリスクが伴います。金融市場は複雑で、占いだけで動向を予測することは不可能に近いからです。

つまり、「相場おみくじ」という言葉はあくまで比喩的な表現であり、現実の投資行動に直接的な影響を与えるものではないことを、冷静に認識する必要があります。

次に、こうした「相場」の表現が、実際に宝くじや投資などとどのように関連づけられて語られているのかを見ていきましょう。

宝くじや投資との関連性は?

「相場」が宝くじに効くという噂

「おみくじの相場欄に宝くじの当選を示唆する内容が書かれていた」という話を聞いたことがある方もいるかもしれません。実際、インターネット上には「おみくじの相場に“上昇”と書かれていたから宝くじを買ったら当たった」という体験談が投稿されていることがあります。

ただし、こうした噂はあくまで偶然の一致や個人の主観によるものであり、信頼できる統計的な裏付けがあるわけではありません。とはいえ、おみくじの「相場」欄が金運の流れを示す項目である以上、宝くじの購入を検討する際の参考情報として捉える人がいても不思議ではありません。

たとえば、ある年に「相場:好機来たる」のおみくじを引いた人が、その勢いで年末ジャンボを購入した結果、3万円の当選を経験したという例もあります。こうした経験談は実際に多く、運気の流れを意識するという意味では、宝くじとの結びつきがある程度納得できる部分もあります。

しかし、あくまで偶発的な出来事であり、「相場が良い=宝くじが当たる」と安易に結びつけるのは注意が必要です。

金運と運試しのつながり

おみくじと宝くじの両方に共通しているのが、「運」に対する期待です。おみくじは神社での運勢判断、宝くじは金銭的な運試しという側面を持ち、どちらも運気の流れを体感する手段として親しまれています。

こうした点で、「おみくじで金運が良いと出たから、何か当たりそうな気がした」と考える人がいても不思議ではありません。これは科学的な根拠というよりも、気持ちの持ちようや、行動のきっかけとしての意味合いが強いと言えるでしょう。

たとえば、「相場:明るい兆しあり」と書かれたおみくじを受け取ったことで、普段は買わない宝くじを購入し、当選したという人もいます。たとえ当たらなかったとしても、「自分の運を試してみよう」という前向きな気持ちが、運気全体に良い影響を与えるとも言われています。

つまり、おみくじの「相場」は、宝くじという金運に関する選択に対して背中を押す存在になっていることがあるのです。

風水的視点からの解釈も

風水の考え方では、「行動を起こすタイミング」や「場所」、「気の流れ」が運気に影響するとされています。おみくじの「相場」欄は、こうした気の流れを読むための補助的なサインと解釈する人もいます。

たとえば、「相場:今は動かぬが吉」と書かれていた場合、それは投資や宝くじ購入などの金銭的な行動を一旦控えるべき時期という風水的なアドバイスととらえることもできます。反対に、「相場:風向き良し」と書かれていれば、新しい財布の購入やお金に関する新たな試みを行う良いタイミングとも解釈されます。

実際、神社の境内は風水的にも「気」が集まる場所とされており、そこで引いたおみくじはその人の運気の流れを象徴するとも考えられています。そのため、相場の文言を風水的な視点で読み解くことで、さらに深い意味を見出すことができるのです。

では次に、おみくじに記された「相場」という言葉を、どのように信じ、どう向き合うべきかについて考えていきましょう。

おみくじにおける相場の信じ方

占いとしての割り切り方

おみくじの「相場」欄をどう信じれば良いのかという問いに対して、まず大切なのは「占いのひとつとして捉える」という姿勢です。

占いには個人の主観が入りやすく、時に人の心を大きく動かすことがあります。しかしながら、おみくじは未来を断定するものではなく、「今の状況を客観的に見つめるためのアドバイス」として使うのが本来の在り方です。

たとえば、「相場:静観すべし」と記されていた場合、それを“今は焦って動くな”というメッセージとして受け取り、感情的な行動を抑える材料とするのが理想的な活用法です。つまり、おみくじを絶対的な判断基準にするのではなく、日々の生活を振り返るためのきっかけとして使うことが大切です。

このように、占いは信じる信じないの問題ではなく、どのように「割り切って」活用するかが重要だと言えます。

参考にするかどうかの判断軸

おみくじの「相場」を参考にすべきか迷ったときは、自分の今の精神状態や状況を見極めることがポイントです。

たとえば、不安が強くなっているときや、何かにすがりたくなっているときに引いたおみくじは、その内容に過剰に影響されやすくなります。こうした場合は、一旦時間をおいてから内容を見直すと、より冷静に判断できることがあります。

また、過去のおみくじと照らし合わせて見るという方法もあります。たとえば、去年の「相場:停滞」と、今年の「相場:動き始める」とを比較することで、運気の流れや自分の状況の変化を読み取る手がかりになることもあります。

加えて、他の項目(たとえば「商い」や「金運」)との整合性を確認することで、より一貫性のある判断が可能になります。

過度な依存を避けるために

おみくじの「相場」欄に書かれた言葉を信じすぎて、すべての行動をそれに基づいて決めることは避けるべきです。

とくに「投資をやめたほうがいい」「今すぐ動くべき」などの強い解釈を一つのおみくじから導き出してしまうと、冷静な判断を失う危険があります。

そもそもおみくじは、あくまで神社での「神意をうかがう」ものであり、現実の経済活動や人生の重大な意思決定に使うには限界があります。現代社会の複雑な仕組みや、個々人の価値観を考えると、判断の軸は複数持っておくことが大切です。

たとえば、「相場:乱れあり」と書かれていたからといって投資を全てやめてしまうのではなく、「心の準備をしておこう」「慎重な計画を立てよう」といった思考に切り替えることが望ましいです。

要するに、参考にするのは良いことですが、過度に依存せず、あくまで生活のヒントとして取り入れることが、健全なおみくじの活用方法といえるでしょう。

最後に、「相場欄」を活かして新年や節目に運気を上げるための具体的な行動について紹介していきます。

相場欄を活かす!新年の運気アップ術

金運アップの開運アクション

おみくじの「相場」欄を活用して新年の金運を高めるには、ただ読むだけでなく、そこから得たヒントを具体的な行動に落とし込むことがポイントです。

たとえば「相場:動くが吉」と書かれていたら、年始に新しい財布を購入する、使っていない銀行口座を整理する、貯金計画を立てるなど、金銭に関するアクションを積極的に行うと良いでしょう。風水では、新年に金運に関する行動を起こすことが運の流れを作るとされており、相場欄はそのタイミングを示してくれる一助になります。

反対に、「相場:静かに時を待て」と記載があれば、大きな買い物を避けたり、節約意識を高めたりすることが開運につながります。

このように、相場の内容に応じてメリハリのある金銭行動を意識することで、自然と金運の流れに乗る準備が整っていきます。

仕事運との相乗効果を狙う

金運と仕事運は密接な関係にあります。おみくじでは「仕事」や「商い」の項目が別に記載されることが多いですが、「相場」の文言と照らし合わせることで、より具体的な方針を立てることができます。

たとえば、「相場:変化の兆しあり」「仕事:転機近し」といった記載があれば、転職や副業など、新しいチャレンジに適した時期である可能性が高いと考えられます。こうした読み合わせは、運勢の「流れ」をより立体的に捉える手助けになります。

また、事業をしている人にとっては、「相場:利益小なれど確実」といった内容が「今は守りの経営を意識すべき」といった指針となり得ます。

このように、相場欄の情報を仕事の計画と重ねることで、収入面におけるバランスのとれた意思決定が可能になります。

神社ごとの相場の傾向を知ろう

おみくじの相場欄には、神社ごとに独自の傾向があることも注目すべき点です。たとえば商売繁盛で知られる神社では「相場」「商い」の記載が詳しく、金運に関する助言が多めに書かれている傾向があります。

一方、恋愛や学業を重視する神社では、相場欄が簡潔で「上がる」「下がる」など一言程度の記載になっている場合もあります。したがって、おみくじにおける相場の記述を活用したい場合は、金運や商売に強いとされる神社を訪れるのが有効です。

たとえば、関西の某商売繁盛神社では、「相場:堅実なる商い吉」といった具体的なアドバイスが頻出します。このような地域性や神社ごとの違いを知ることで、自分に合ったメッセージを受け取りやすくなります。

つまり、相場欄をより有効に活用するためには、神社ごとの特色を調べて選ぶという視点も重要なのです。

まとめ

おみくじに登場する「相場」という項目は、ただの経済用語としてではなく、金運や商売、投資、日常の判断にまで影響を与えるヒントとしての役割を持っています。

この記事では、相場の語源やおみくじ内での意味、読み解き方、さらには宝くじや投資との関係性まで幅広く解説してきました。重要なのは、「相場」を単なる占いではなく、流れを読むための“言葉”として捉えることです。

また、神社ごとの傾向や文言の意味を理解することで、相場欄を生活に活かすことができるようになります。ただし、過度に依存するのではなく、あくまで判断材料のひとつとして参考にする姿勢が大切です。

おみくじの相場欄に込められた神仏からのメッセージを、自分なりの人生に活かせるよう、柔軟に受け取っていきましょう。