キャノンバード説――この言葉を初めて聞いた人も多いかもしれませんが、実は心理学や神経科学の分野では非常に重要な理論の一つです。感情とは何か、どこから生まれるのかという人類共通の疑問に対し、「感情は脳の中枢で同時に生じる」という視点から答えを与えたのがこの理論です。

本記事では、キャノンバード説の基礎から応用、他の理論との比較、現代的な意義までをわずか3分で理解できるように構成しました。感情にまつわる理論は難解に感じがちですが、具体的な例や人物背景を交えながら、初学者でもすんなりと理解できるよう工夫しています。

たとえば、なぜ「怖いから心臓がドキドキする」のか、それとも「ドキドキしたから怖いと感じる」のか――この問いに答えを与えてくれるのがキャノンバード説です。感情の理解は、自己認識を深めることにもつながり、人間関係やメンタルヘルスの改善にも直結します。

キャノンバード説を正しく理解することで、感情という目に見えない現象に対する解像度がぐっと上がるはずです。では早速、感情理論の核心に迫っていきましょう。

キャノンバード説とは何か?その核心を解説

キャノンバード説は、感情が生まれる仕組みに関する心理学の代表的な理論のひとつです。主張の核心は「情動は身体反応とは独立して、脳の中枢で同時に発生する」という点にあります。つまり、「恐怖という感情」と「心臓のドキドキなどの身体的反応」は、それぞれが別々に脳の中枢によって引き起こされるという見解です。

たとえば、森の中で突然クマに出くわした場面を想像してみてください。あなたは一瞬で恐怖を感じ、同時に心拍数が急激に上がるでしょう。このとき、キャノンバード説では「恐怖を感じるから心拍数が上がる」わけでも、「心拍数が上がるから恐怖を感じる」わけでもなく、どちらも同時に起きていると捉えます。

この考え方は、それまで主流だった「身体反応が感情を引き起こす」というジェームズ=ランゲ説に真っ向から異を唱えたものでした。よって、この理論は感情の起源説における大きな転換点となったのです。

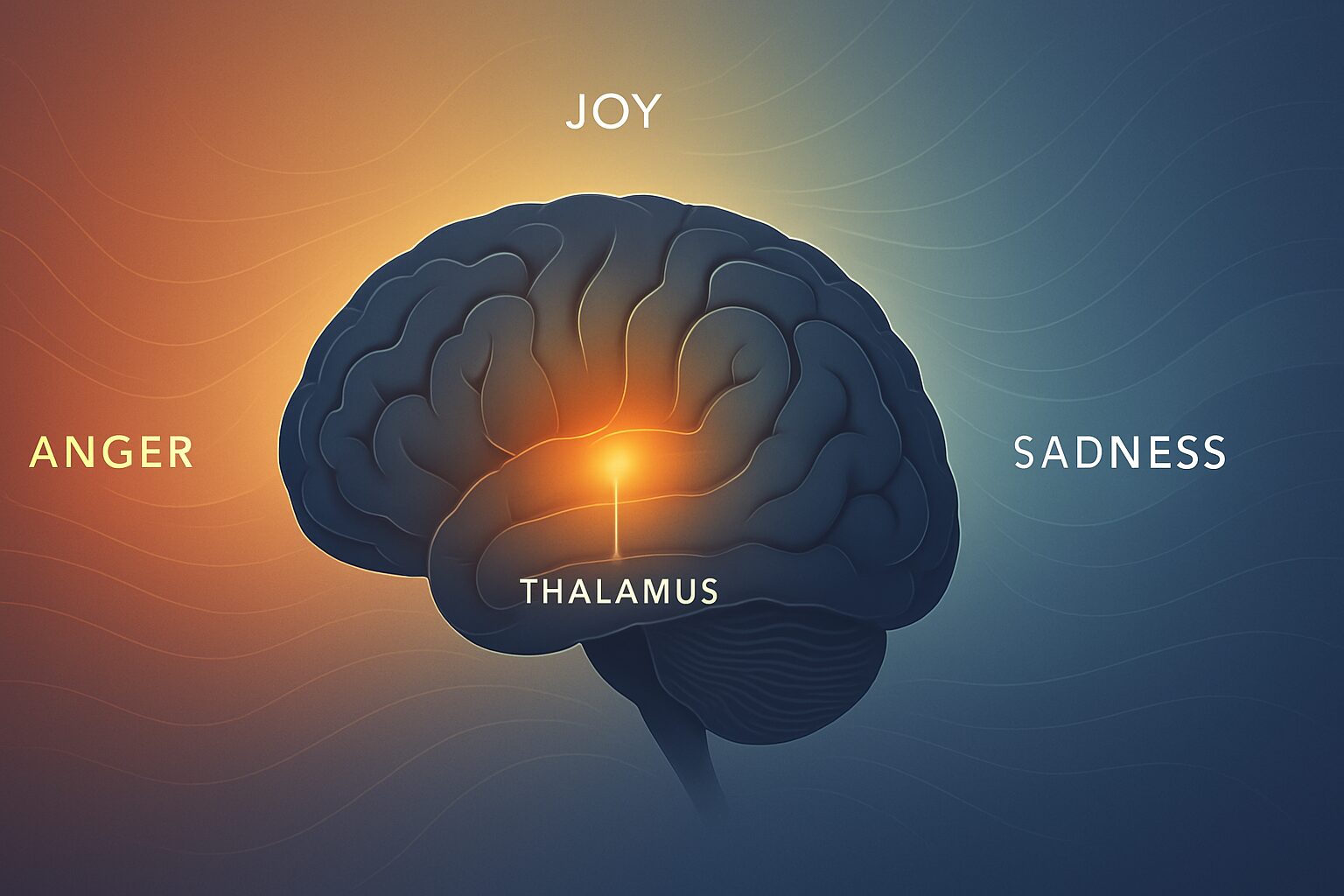

キャノンバード説が注目される理由の一つは、感情の処理を脳の中枢、特に視床(ししょう)に位置付けた点にあります。この視点は、現代の神経科学や心理学でも重要視されており、感情が単なる身体の反応ではなく、脳の構造と機能に深く根ざしていることを示唆しています。

このように、キャノンバード説は感情の刺激と反応を分離して考えるのではなく、同時発生するという新しい枠組みを提示することで、感情理論に新たな視点をもたらしました。

では次に、この理論の基盤となっている「中枢起源説」について詳しく見ていきましょう。

中枢起源説の基本的な考え方

キャノンバード説は、中枢起源説と密接に関連しています。中枢起源説とは、感情の発生源が身体の末梢ではなく、脳の中心部、すなわち中枢神経系にあるとする理論です。これは、外部からの刺激が視床などの中枢部位に到達し、そこから感情や身体的反応がそれぞれ同時に生じるという考え方です。

たとえば、突然大きな音を聞いたときに驚くという体験があります。この時、音という刺激が耳を通じて脳の視床に伝わり、そこから「驚き」という情動と「肩がすくむ」「声が出る」といった身体反応が、同時に生じるのです。

この中枢起源説は、感情がどこから始まるのかという疑問に対して、脳の中枢に答えを見出した点で画期的でした。それゆえに、当時の感情研究における常識を塗り替えるインパクトを持っていたのです。

また、キャノンはこの説を支持するために、感情反応の速度にも注目しました。たとえば、心拍や発汗などの身体反応には時間がかかる一方で、感情は瞬時に湧き上がるように感じられます。これが「身体反応が感情の原因である」とする説への反論材料となったのです。

したがって、中枢起源説はキャノンバード説の土台となる考え方であり、感情と身体反応を統一的に理解する上で欠かせない理論的支柱です。

続いて、感情と脳の関係性についてさらに深掘りしていきましょう。

感情と脳の関係性とは

感情と脳の関係性は、キャノンバード説を理解する上で避けて通れないテーマです。キャノンとバードは、特に視床という部位が情動の発生に重要な役割を果たすことを主張しました。視床は、外部からの刺激を脳の他の部位に中継する機能を持っており、感情処理のハブとも言える存在です。

視床を切除した動物が情動を失うという実験結果は、キャノンらの主張を裏付けるものとなりました。たとえば、ネコの視床を取り除くと、攻撃性や恐怖反応が著しく減少したという報告があります。このような事例は、感情の発生には脳の中枢が不可欠であることを示しています。

さらに、現代の脳画像技術を用いた研究でも、感情が生じるときに視床や扁桃体が活性化する様子が確認されています。これはキャノンバード説が今なお科学的に支持されていることを意味しています。

脳が感情の司令塔であるという視点は、認知行動療法やAIの感情認識にも応用されています。そのため、感情の研究は心理学だけでなく、情報工学や医療の分野にも広がりを見せているのです。

では次に、キャノンバード説と他の感情理論がどのように異なるのかについて見ていきましょう。

他の感情理論との違い

キャノンバード説は、他の感情理論と比べて明確な違いがあります。とくに注目すべきは、感情と身体反応の関係に対するアプローチです。たとえば、ジェームズ=ランゲ説では「身体的反応がまず起こり、それが認知されることで感情が生じる」と説明されます。つまり、身体の変化を感じ取ることで初めて感情が生まれるという立場です。

それに対してキャノンバード説は、「感情と身体反応は同時に、そして独立して生じる」とする点で根本的に異なります。これは、同じ刺激に対して身体反応と感情が並行して起きることを意味しており、「先に起こるのはどちらか」という問いに対して中立的な立場を取っています。

たとえば、映画館でホラー映画を観ていて突然のジャンプスケアに遭遇したとしましょう。身体がビクッと反応し、同時に「怖い」と感じるはずです。キャノンバード説では、この「ビクッ」とした身体反応と「怖い」という情動が、同時に脳の中枢から発せられた結果だと解釈されます。

さらに、他の理論では「感情は外部の刺激をどう認知するかに左右される」とする認知理論もあります。これは、感情が単なる生理的反応ではなく、個人の体験や解釈によって変化するという考え方です。この点でも、キャノンバード説は「情動は生理的な反応とは別の中枢によって処理される」としており、より神経科学的アプローチを採っています。

このように、キャノンバード説は感情と身体反応を分けて考え、さらに中枢神経系の役割を強調するという独自の立場を取っているため、他の理論との違いが際立ちます。

では次に、この理論を提唱した人物たちの歴史的背景について詳しく見ていきましょう。

キャノンバード説の歴史的背景と登場人物

ウォルター・キャノンとは何者か?

キャノンバード説の主軸となる人物が、アメリカの生理学者ウォルター・B・キャノンです。彼は1871年に生まれ、ハーバード大学で教鞭をとりながら、生理学と感情の関係について数々の研究を行いました。特に彼が注目したのは「情動の発生における脳の役割」でした。

キャノンは第一次世界大戦中に戦場の兵士たちのストレス反応やショック状態に関心を持ち、身体の反応だけでは説明できない感情の仕組みが存在すると考えるようになりました。彼は、従来のジェームズ=ランゲ説では戦場の兵士のような極限状況における感情反応を十分に説明できないと感じていたのです。

また、キャノンは「闘争か逃走か(fight or flight)」という有名な理論の創始者でもあります。これは、強い刺激に直面した際に、人間や動物が即座に「戦う」か「逃げる」かの行動を取るという反応を指す理論で、ここでも情動と身体反応が同時に発生するというキャノンバード説の立場が表れています。

このようにキャノンは、感情を単なる心理的現象ではなく、身体的かつ生理的な反応と連動する神経機構として捉え、情動の科学的な理解を深めました。

続いて、共同研究者であったフィリップ・バードについて見ていきましょう。

フィリップ・バードとの共同研究

フィリップ・バードは、キャノンとともにキャノンバード説を形成したもう一人の重要な人物です。彼は神経解剖学を専門とし、特に動物実験による情動の生理的メカニズムの解明に大きく貢献しました。

バードは、視床を中心とした脳の中枢が情動にどう関与するかを実験的に証明しようとしました。たとえば、視床を部分的に切除した猫が感情表現を失うことや、逆に視床を電気刺激すると怒りや恐怖のような反応が誘発されるという実験を行いました。

これらの研究は、情動が脳の中枢で制御されているというキャノンバード説の信頼性を裏付けるものでした。しかも、これらの実験は単に動物の反応を見るだけでなく、神経回路の構造に基づいて解析された点が大きな意義を持っています。

よって、キャノンとバードの協力関係は、理論の科学的基盤を強固にし、その後の感情研究に決定的な影響を与えました。

次に、この理論が対立したもう一つの有力な感情理論、ジェームズ=ランゲ説との関係を見ていきます。

ジェームズ=ランゲ説との対立

キャノンバード説と最も顕著に対立した理論が、ウィリアム・ジェームズとカール・ランゲによって提唱されたジェームズ=ランゲ説です。この説では、「悲しいから泣くのではなく、泣くから悲しい」とされ、身体の反応が先に起き、その認知が感情を生み出すという構造です。

しかしキャノンとバードは、この順序性に異議を唱えました。彼らは、感情が身体的反応よりも速く、かつ独立して生じると主張しました。さらに、身体の反応だけでは感情の多様性を説明できないとも指摘しました。

たとえば、心拍が速くなるのは「興奮」や「怒り」、「恐怖」など多くの感情に共通する反応です。つまり、心拍の上昇だけでは具体的な感情の区別ができません。この点をキャノンとバードは強調し、「身体反応は非特異的であり、それ自体が情動を決定する要因にはなりえない」と批判しました。

結果として、この対立は感情理論の進化において重要な論争となり、のちの認知理論や社会心理学的なアプローチへと展開される契機となりました。

次章では、キャノンバード説の理論的根拠と、科学的にどのような実験によって支えられているかを見ていきましょう。

キャノンバード説の理論的根拠と実験

脳の視床と感情の関係

キャノンバード説の中核をなすのが、視床という脳の部位に関する知見です。視床は、感覚情報を大脳皮質へと中継する役割を持つ構造であり、感情処理の「玄関口」とも言える存在です。キャノンとバードは、この視床が外部からの刺激を受け取った際、同時に情動と身体反応を引き起こす中枢であると考えました。

たとえば、ある人物が突然怒鳴られるという刺激を受けたとします。このとき、耳から入った音は聴覚経路を通じて視床に到達し、視床からの出力によって怒りという感情と、顔が赤くなるなどの身体反応が同時に生じるというのがキャノンバード説の説明です。

この主張を裏付けるために、キャノンらは視床を損傷させた動物実験を多数行いました。結果、視床が機能しないと、情動的な反応が極端に弱まることが確認されました。これは、視床が感情の生成において重要な「ハブ」であることを示しています。

また、現代の脳科学においても、視床が他の感情処理部位、たとえば扁桃体や前頭前野などと強く結びついていることがわかっており、キャノンバード説の先見性を裏付ける結果となっています。

続いて、視床の役割をさらに明らかにした動物実験の詳細に目を向けてみましょう。

動物実験が示した感情の中枢性

キャノンとバードは、視床の重要性を証明するため、数々の動物実験を実施しました。中でも代表的なのが、ネコを対象とした視床切除実験です。この実験では、ネコの大脳皮質を取り除いても、怒りや恐怖のような情動が現れることが確認されました。これは、感情が皮質ではなく、もっと深部の中枢で生成されていることを意味します。

一方で、視床を切除したネコは、外的刺激に対して全く情動的な反応を示さなくなりました。このことから、感情の「起源」は視床にあるという主張が強化されました。このような研究結果は、情動が単なる身体反応の結果ではなく、脳内の特定部位によってコントロールされていることを実証的に示しています。

また、刺激の種類を変えた実験も行われました。たとえば、光や音、においといった異なる感覚刺激に対して、視床を刺激することで同様の情動反応が引き起こされたという報告があります。これにより、視床がさまざまな感覚情報を統合し、感情として反応を生み出す中枢であることが明らかになりました。

このような実験は、感情が神経生理学的な現象であり、単なる心理的経験ではないという認識を広めるきっかけとなりました。

では次に、キャノンバード説が現代の科学とどのように整合しているのかを見ていきましょう。

現代科学との整合性

キャノンバード説は、約100年前に提唱されたにもかかわらず、現在の脳科学・心理学の知見とも整合性を持っています。特に、fMRI(機能的磁気共鳴画像法)やPET(陽電子放射断層撮影)などの脳画像技術の発展により、感情発生時に脳の視床や扁桃体、前頭前野などが活性化していることが明らかになっています。

たとえば、感情を抱いたときに視床の活動が上昇し、それに続いて扁桃体が強く反応するという脳波パターンが、多くの被験者で確認されています。これらの研究は、キャノンとバードの主張である「感情は中枢神経系で処理される」という考えを科学的に裏付ける結果となっています。

また、心理療法や認知行動療法でも、脳の中枢にアプローチする方法が広まりつつあります。感情のコントロールや気分の安定を目指すには、視床や前頭前野の働きを理解することが重要だとされており、キャノンバード説の考え方が再評価されています。

さらに、近年注目されているAIの感情認識分野でも、キャノンバード説の影響は無視できません。AIが人間の感情を推定する際、「刺激に対して身体反応と感情が同時に生じる」という前提が、アルゴリズム設計の基盤となっていることが多いのです。

このように、現代の科学はキャノンバード説を明確に否定するどころか、むしろその妥当性を補強する方向に進んでいます。

では、キャノンバード説と最も対照的な立場を取るジェームズ=ランゲ説と、もう少し深く比較してみましょう。

ジェームズ=ランゲ説との違いを徹底比較

身体反応と感情のどちらが先か?

キャノンバード説とジェームズ=ランゲ説の最大の違いは、「感情と身体反応のどちらが先に起こるのか」という点にあります。ジェームズ=ランゲ説では、身体反応が先に生じ、それを脳が認知することで感情が生まれると説明します。つまり「泣くから悲しい」「震えるから怖い」という因果関係です。

一方、キャノンバード説では「感情と身体反応は同時に、かつ独立して脳の中枢から生じる」とされています。この立場では、泣くことと悲しいという気分の発生は同時であり、一方が他方を引き起こすわけではありません。

たとえば、恋人に突然フラれた時の体験を思い浮かべてみてください。胸が締めつけられるような感覚と同時に、深い悲しみがこみ上げてくるでしょう。このとき、「身体の反応を感じた後に悲しいと判断した」と言えるでしょうか?キャノンバード説においては、この両者が並行して起こるため、感情のリアリティをより自然に説明できるとされます。

このように、感情の起源とプロセスにおいて両説は根本的な違いを持ち、心理学界における長年の議論の的となってきました。

では、その違いを科学的な視点からどのように評価されているのか、実験データを見てみましょう。

実験による支持と反証

キャノンバード説とジェームズ=ランゲ説は、数多くの実験によって比較されてきました。ジェームズ=ランゲ説を支持する実験としてよく挙げられるのが、顔面フィードバック仮説に関する研究です。これは、「笑顔を作ると楽しい気分になる」「しかめ面をすると怒りが強くなる」といった結果から、身体の状態が感情に影響を与えることを示しています。

一方で、キャノンバード説を支持する実験も多数存在します。たとえば、脊髄損傷を負った患者が依然として強い情動体験を報告しているという研究があります。これは、身体反応が制限されても感情を感じることができるという証拠となり、身体反応が感情の必須条件ではないことを示しています。

また、脳神経画像によって、視床や扁桃体が刺激に反応して活性化するタイミングと、被験者が情動を感じるタイミングがほぼ一致しているというデータもあります。これらの結果は、感情と身体反応が中枢神経系によって同時に処理されている可能性を強く示唆しています。

つまり、いずれの理論にも支持と反証が存在しますが、神経科学的アプローチにおいてはキャノンバード説の方が整合性が高いとされる傾向があります。

次に、学術界ではどのようにこの両説が評価されているのかを見てみましょう。

学術界での評価の違い

学術界では、ジェームズ=ランゲ説は「古典的理論」として認知されており、心理学の歴史を学ぶ上で欠かせないものとされています。特に心理学の基礎教育においては、感情理論の出発点として多くの教科書で紹介されています。

しかしながら、現代の神経科学や感情研究の分野では、キャノンバード説の方がより高く評価される傾向があります。なぜなら、近年の研究では視床、扁桃体、前頭前野といった脳内構造の活動が感情と密接に関連していることが実証されており、キャノンバード説の枠組みがこれらの結果と一致するためです。

たとえば、2010年代以降のfMRI研究では、感情の発生における視床の役割が数多く報告されており、キャノンバード説が提唱していた「視床中枢説」が再び注目を集めています。これにより、神経科学の分野ではキャノンバード説が理論的に優位とされる場面が増えているのです。

とはいえ、ジェームズ=ランゲ説も「身体と感情の関係」に注目を集めた先駆的な理論であることに変わりはありません。両者を対立的に捉えるのではなく、相互に補完し合う視点で理解することが、感情理論のより深い理解に繋がるでしょう。

では、こうした議論を踏まえた上で、キャノンバード説が現代社会においてどのような意義を持つのかを考えてみましょう。

現代におけるキャノンバード説の意義

感情認知の研究への応用

現代の心理学や神経科学において、キャノンバード説は依然として大きな意義を持っています。特に、感情認知の研究分野においては、この理論が礎となる概念のひとつとされています。感情認知とは、私たちがどのように感情を感じ取り、それを解釈し、表現するかという過程を指します。

たとえば、人が「怒っている」と判断する際、表情や声のトーン、身体の動きなどからその情動を認知する必要があります。キャノンバード説が示す「感情は中枢で発生する」という視点は、こうした外的手がかりと脳内プロセスの連動性を理解する上で非常に有効です。

また、認知心理学の分野では、視床や扁桃体が感情の発達や制御に果たす役割に注目が集まっています。感情の処理が遅れることで社会的な誤解が生じたり、逆に過剰な反応を示すことがあるのは、こうした中枢系の働きが影響しているからだと考えられています。

よって、キャノンバード説は感情認知の基礎を成すと同時に、現代の情動研究において理論的なフレームワークとして活用されているのです。

次に、この理論が臨床心理の現場でどのように応用されているのかを見ていきましょう。

臨床心理・カウンセリングでの利用

キャノンバード説の知見は、臨床心理学やカウンセリングにおいても活用されています。特に、感情の発生源が中枢神経系にあるという理解は、クライエントの情動的課題を整理する際に大いに役立ちます。

たとえば、トラウマを抱える人は、特定の刺激に対して過敏な情動反応を示すことがあります。これをキャノンバード説の観点から見ると、脳の視床や扁桃体が過剰に反応してしまっている状態だと理解できます。この理解があることで、単なる「気分の問題」としてではなく、神経生理学的に説明可能な現象としてカウンセリングを進めることができます。

さらに、感情と身体反応が同時に発生するという視点は、マインドフルネス療法や呼吸法、ボディワークといった介入技法にも活かされています。身体に働きかけることで感情の流れを整えるという手法は、まさにキャノンバード説と認知行動療法の橋渡しになると言えるでしょう。

このように、キャノンバード説は感情の理解とそのコントロールに対して実用的な理論的支柱となっています。

続いて、AIなどの先端技術分野における影響について触れてみましょう。

AIや感情認識技術への影響

近年、AIによる感情認識技術が急速に発展しています。この分野でもキャノンバード説は間接的に大きな影響を与えています。AIが人間の感情を分析・理解するためには、「どの刺激に対して、どのような情動と身体反応が生じるのか」というモデルを構築する必要があります。ここで役立つのが、キャノンバード説が提示した「同時並行的処理モデル」です。

たとえば、スマートスピーカーがユーザーの声のトーンや速度から怒りや喜びといった感情を推定する技術は、音声という刺激に対して脳内で同時に発生する感情と身体の変化を基にしています。キャノンバード説の影響を受けた理論モデルが、こうした感情認識のアルゴリズムに組み込まれているのです。

また、自動運転車やロボティクスの分野では、乗員やユーザーの気分や情動の状態をリアルタイムで把握し、適切な対応をとることが求められています。感情が中枢で処理されるという前提が、これらの技術設計にも活用されています。

つまり、キャノンバード説は単なる心理学の枠を超え、テクノロジー分野においても重要な理論的インスピレーションを与えているのです。

次は、この理論のメリットと限界について、より客観的に整理していきます。

キャノンバード説のメリットと限界

理論の強みと分かりやすさ

キャノンバード説の大きな強みは、理論のシンプルさと理解のしやすさにあります。「刺激を受けると、脳の中枢(視床など)で感情と身体反応が同時に発生する」という構造は、複雑な説明を必要とせず、感覚的にも納得しやすい内容です。

たとえば、道端で急に犬に吠えられたとき、驚くという情動と心臓のドキドキが同時に起こります。キャノンバード説では、この同時性に注目し、脳の中枢で一括して処理されていると説明します。これにより、「どちらが先か」という不毛な議論から解放され、直感的に受け入れやすいモデルとなっています。

また、現代の脳科学との整合性もこの理論の強みです。視床や扁桃体、前頭前野の機能が解明されつつある現在において、キャノンバード説の考え方は神経生理学と心理学の橋渡しとなる重要な理論と見なされています。

さらに、感情を「認知」や「意識」ではなく、「中枢からの反応」と捉えることで、より客観的かつ普遍的な理解が可能になります。よって、理論としての汎用性や教育的価値も非常に高いと評価されています。

しかし、当然ながらこの理論にも限界があります。次にその点を見ていきましょう。

他理論との補完性

キャノンバード説がすべての感情現象を説明できるわけではありません。たとえば、同じ刺激に対して異なる人が異なる感情を抱くというような、個人差の問題には十分に対応していません。これは、「認知的な解釈」や「経験的な背景」が感情に影響を与えるという視点が、この理論には弱いからです。

たとえば、同じ雨でも「ロマンチック」と感じる人もいれば、「憂鬱」と感じる人もいます。このような認知的な気分の変化に対しては、ラザルスの認知評価理論や、シャクター=シンガーの二要因理論の方が説明力が高いとされています。

とはいえ、キャノンバード説が視床や扁桃体といった中枢部位の働きを重視することで、感情の生理的な側面にフォーカスできる点は、これらの理論と補完関係にあります。認知的な側面と生理的な側面をバランスよく捉えるためには、理論を統合的に学ぶ姿勢が求められます。

そのため、キャノンバード説を起点に、他の理論との組み合わせを意識することが、感情の多様性を理解するうえで非常に有効なのです。

では、なぜこのような有用な理論が批判を受けることもあるのでしょうか。次にその理由を解説します。

批判されるポイント

キャノンバード説が批判される主なポイントは、実験的な証明が難しいということにあります。たとえば、情動と身体反応が「完全に同時である」と証明することは、技術的にも倫理的にも困難です。そのため、「仮説としては魅力的だが、実証性に欠ける」という意見が一部の学者から出ています。

また、「感情と身体反応は独立して生じる」という前提が過度に単純化されているとの指摘もあります。実際には、情動が生じた後に身体反応が強まることや、逆に身体状態が情動を引き起こすケースも確認されています。これは、顔面フィードバック仮説や自律神経の研究などが示すように、身体と感情の相互作用がより複雑であることを示唆しています。

たとえば、パニック障害の患者は、心拍の上昇がきっかけとなって不安や恐怖が増幅されると報告することが多く、これはキャノンバード説では説明が難しい側面です。こうした臨床的な例は、「感情は一方向的な中枢の反応だけで説明できない」という見解を後押しするものでもあります。

とはいうものの、キャノンバード説が感情理論の中で重要な位置を占めることに変わりはありません。次に、この理論が感情理論全体の中でどのように位置付けられているのかを見ていきましょう。

感情理論の中でのキャノンバード説の位置づけ

主要な感情理論の全体像

感情理論は心理学や神経科学における中心的なテーマの一つであり、さまざまな立場から多くの理論が提唱されてきました。代表的なものとしては、ジェームズ=ランゲ説、キャノンバード説、シャクター=シンガーの二要因理論、ラザルスの認知評価理論、そして現代の構成主義的アプローチなどが挙げられます。

それぞれの理論は、感情の発生メカニズムを異なる観点から説明しており、感情の「原因」「プロセス」「構成要素」について多様な見解が存在しています。キャノンバード説はその中でも、生理的反応と感情の同時発生を唱えるという点でユニークな立場を取っており、感情を「中枢神経系の産物」として捉える生物学的モデルの代表格といえます。

たとえば、ジェームズ=ランゲ説が「身体が先、感情は後」とするのに対して、キャノンバード説は「同時かつ独立」を主張します。そして、シャクター=シンガー理論はそこに「認知的解釈」が加わると考えます。これらを系統的に理解することで、感情という複雑な心理現象の多層的な理解が可能になります。

このように、キャノンバード説は他の理論とともに感情研究の一翼を担っており、理論間の対話が現在の感情科学を豊かにしています。

次に、それぞれの理論を比較し、目的に応じた使い分けについて考察してみましょう。

各説の比較と選び方

感情理論を比較する際には、それぞれの理論が「どのような文脈で有効か」を理解することが重要です。たとえば、臨床心理の現場では、認知評価理論が有用です。これは、個々人の感情がどのように状況の解釈によって変わるかを説明できるからです。

一方、脳科学や生理心理学の領域では、キャノンバード説のような中枢起源説が高く評価されています。なぜなら、視床や扁桃体といった中枢神経系の構造と機能が、感情に密接に関係していることが科学的に明らかになっているからです。

たとえば、ストレス状況下にある人が心拍の上昇や筋緊張を伴いながら怒りを感じる場面を考えると、キャノンバード説の「中枢で同時に起こる反応」というフレームは非常に説明力を持ちます。

また、教育現場ではシンプルで理解しやすいジェームズ=ランゲ説がよく紹介されます。これは感情と身体反応の因果関係を学ぶ初期段階で有効だからです。つまり、理論にはそれぞれ「得意分野」があり、目的に応じて選ぶことが求められます。

では、こうした感情理論は教育や試験の中でどれほどの重要性を持っているのでしょうか。

教育・試験での重要度

キャノンバード説は、心理学や教育学の学部・大学院のカリキュラムにおいて頻繁に登場します。また、臨床心理士や公認心理師といった国家資格試験でも、感情理論の比較や定義を問う設問において出題されることが多く、試験対策上も非常に重要です。

たとえば、臨床心理士試験では「次のうち、キャノンバード説に関する説明として最も適切なものを選べ」といった選択問題が出題されることがあります。ここでは、視床の役割や、情動と身体反応の同時性に関する理解が問われます。

さらに、教育現場では「感情のメカニズムを理解することは、生徒の自己理解やメンタルケアに役立つ」という認識が広がっており、感情理論を教える意義がますます高まっています。

このように、キャノンバード説は学術的・実務的の両面において、感情理論の中核をなす存在であるといえます。

最後に、感情の仕組みを知ることで私たちにどのようなメリットがあるのかをまとめてみましょう。

感情の仕組みを理解するメリットとは?

自己理解が深まる理由

感情の仕組みを理解することは、自己理解を深めることに直結します。私たちは日々さまざまな情動を感じていますが、それがどのように生まれ、どうコントロールできるかを知ることで、自分自身の内面をより明確に把握することができるのです。

たとえば、突然不安に襲われるような場面で、「これは中枢神経系が特定の刺激に反応しているからだ」と理解できれば、漠然とした不安から抜け出し、冷静に対処することが可能になります。

このような自己認知の深化は、精神的な安定だけでなく、目標達成や人間関係の向上にもつながる重要なファクターとなります。

次に、他者との関わり、つまり人間関係への影響について考えてみましょう。

人間関係にどう活かせるか

感情の仕組みを理解することは、人間関係の質を高めるうえでも極めて有効です。他者の感情に気づき、その背景にある刺激や身体的反応を想像できるようになると、共感力や対人スキルが大きく向上します。

たとえば、友人が突然怒りをあらわにした場合、「なぜ怒っているのか」という表面的な理由だけでなく、「そのとき視床がどんな刺激に反応していたのか」や「どのような気分が内面で湧き起こっていたのか」といった視点を持てると、安易に相手を責めることなく、建設的な対話へとつなげることができます。

また、感情が身体反応と同時に生じるというキャノンバード説の理解があれば、「相手の怒りの表情は即時に生じる反応だ」と解釈でき、感情を冷静に受け止めるための距離感を保つことも可能になります。これは職場や家庭、教育現場など、あらゆる場面で活用できる知識です。

では最後に、感情理解がメンタルヘルスにどのように役立つのかを確認してみましょう。

メンタルヘルスの改善に応用

キャノンバード説は、メンタルヘルスの改善にも応用されています。感情の源が中枢にあるという理解は、「気の持ちよう」だけで感情をコントロールしようとする従来の考えに変化をもたらし、より実践的なアプローチを可能にします。

たとえば、ストレス反応においては、視床や扁桃体が過敏に反応していることが原因で情動が暴走するケースが多く見られます。こうした仕組みを理解することで、薬物療法や心理療法と並行して、セルフモニタリングや呼吸法といった対処法の意義が明確になります。

さらに、「感情は自然な生理反応である」と理解できることで、自分を責める傾向のある人にとって安心材料となり、回復への道筋がスムーズになることもあります。

以上を踏まえ、感情理論の知識は、自己管理や対人関係、メンタルケアといった複数の領域で活用可能な、非常に実用的な教養であると言えるでしょう。

続いて、キャノンバード説を学ぶための具体的な資料や学習方法を紹介します。

キャノンバード説を学ぶためのおすすめ資料

初心者向け書籍・動画

キャノンバード説に興味を持った方におすすめしたいのが、初心者向けの心理学入門書です。特に『感情の心理学』(ナツメ社)や『マンガでわかる心理学』(池田書店)などは、図解や例え話が豊富で理解しやすく、初学者にも最適です。

また、YouTubeにも良質な解説動画が多数存在します。「キャノンバード説とは?」と検索すれば、5分程度で理論の概要が把握できる教育系チャンネルがいくつか見つかります。視覚的な学習が得意な方は、動画から入るのもおすすめです。

次は、より深く学びたい方向けの文献を紹介します。

学術的な文献・論文

本格的にキャノンバード説を学びたい場合は、学術論文や専門書の参照が不可欠です。ウォルター・キャノン自身の著書『The Wisdom of the Body』は、原典として非常に価値があり、彼の考え方を直接読み取ることができます。

また、日本語で読める論文としては『心理学評論』『情動研究』といった学術雑誌に、キャノンバード説や感情理論に関する論考が掲載されています。CiNii(国立情報学研究所)の論文検索サービスを使えば、無料で読める論文も多く見つかります。

続いて、試験対策にも役立つ資料について解説します。

心理学の試験対策にも役立つ情報

公認心理師や臨床心理士を目指す受験生にとって、キャノンバード説は頻出テーマの一つです。『心理学スタンダードテキスト』(弘文堂)や『こころの科学』(日本評論社)などの定番テキストには、必ずといっていいほどこの理論の解説が掲載されています。

また、試験対策用の問題集には、キャノンバード説とジェームズ=ランゲ説、さらに他の理論との比較を問う問題が含まれており、実際の出題傾向に合わせた学習が可能です。

これらの資料を活用することで、理解の深化と試験対策の両立が図れるでしょう。

まとめ

キャノンバード説は、「感情と身体反応が脳の中枢で同時に生じる」という考え方を核とした感情理論です。ウォルター・キャノンとフィリップ・バードによる共同研究を通じて生まれ、視床を中心とした中枢神経系の役割を強調したこの理論は、従来の感情理解に一石を投じました。

ジェームズ=ランゲ説との対立をはじめ、多くの理論と比較される中で、キャノンバード説は神経科学との親和性の高さから現代でも評価が高く、臨床や教育、AIなど幅広い分野で応用されています。

感情の仕組みを知ることは、自己理解を深め、他者との関係を豊かにし、さらにはメンタルヘルスを整えることにもつながります。本記事で紹介した具体例や資料を参考に、ぜひキャノンバード説をあなた自身の知識として活用してみてください。