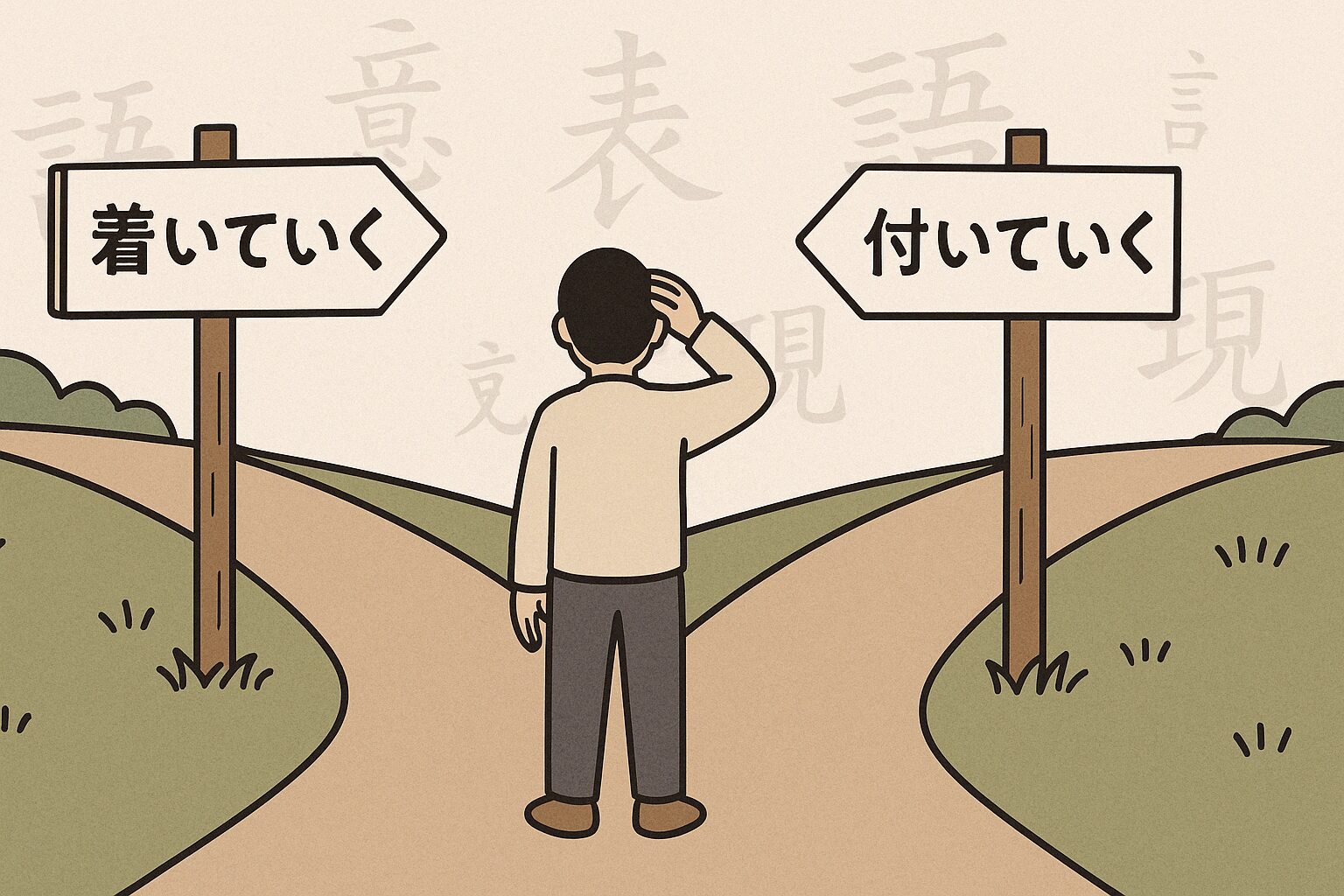

「着いていく」と「付いていく」——どちらも「ついていく」と読むこの言葉、実際のところ、どの漢字が正しいのでしょうか。日常会話でも頻繁に使われる表現だけに、正確な使い分けを知らないと誤解を招く恐れがあります。特にビジネスシーンやフォーマルな文書で使う場合、誤った漢字を選んでしまうと、相手に不快な印象を与えてしまうかもしれません。

本記事では、「着いていく」と「付いていく」の漢字の違いや意味、正しい使い方について徹底的に解説します。辞書の定義や実際の使用例、さらには敬語やフォーマルな場面での適切な表現まで網羅しています。読み終わる頃には、迷うことなく適切な「ついていく」が選べるようになるでしょう。日常会話の中でも、より伝わる表現を選びたい方にとって必読の内容です。

「ついていく」の漢字、正解はどれ?

「着いていく」と「付いていく」の違い

「ついていく」という言葉には、「着いていく」と「付いていく」の2つの漢字表記があります。どちらも一見同じように見えますが、実は意味や使い方に明確な違いがあります。日常的に混同しがちですが、状況に応じて正しく使い分けることが大切です。

「着いていく」は、「目的地に到着する」「一緒に行って目的地に着く」という意味合いを持つ表現です。一方、「付いていく」は、「誰かのあとに従う」「行動や考えに追従する」といったニュアンスがあります。

たとえば、「子どもが母親に**付いていく**」という文では、「従って歩いている」という行動が表現されます。一方で、「お母さんと一緒に動物園に**着いていく**」と言えば、「一緒に移動して動物園に到着する」というニュアンスが含まれます。

つまり、「着いていく」は目的地への移動のゴールに焦点を当て、「付いていく」はその過程や付き従う行為に注目しているのです。これが両者の本質的な違いです。

したがって、漢字の選び方ひとつで表現のニュアンスが変わってしまうため、文脈に応じた適切な使い分けが必要になります。

それぞれの意味と使い分けのポイント

「着いていく」と「付いていく」は似た音でありながら、その意味と使用シーンには明確な違いがあります。まず、「着いていく」は「着く」という動詞に由来し、「どこかに到着する」というゴールを伴います。つまり、「Aさんに着いていく」は、「Aさんと一緒に目的地に到達する」という意味になります。

一方で「付いていく」は、「付く」から派生しており、「誰かや何かに付き従っていく」「後ろを追いかけていく」という行為に重きがあります。たとえば、「最新技術に付いていく」という使い方では、「進化する技術に追従する」というニュアンスになります。

このように、「着く」と「付く」では行動の焦点が異なります。前者は場所や結果を示し、後者は過程や関係性を強調します。文章を書くときは、読者がどのように解釈するかを意識し、文脈に応じて使い分けることが重要です。

また、混乱を避けたい場合はひらがなで「ついていく」と表記するのも一つの手です。ただし、公式文書やビジネス文書では、できるだけ適切な漢字表記を心がけることが求められます。

辞書での定義と一般的な認識

辞書における定義を確認すると、「着いていく」と「付いていく」には明確な違いが記されています。たとえば、三省堂国語辞典では「着いていく」は「一緒に移動して、目的地に到着すること」と定義されており、具体的な移動先が想定されています。

一方、「付いていく」は「人の後を追って行動する」「支援・援助する形で従う」とされており、必ずしも物理的な移動を意味しません。たとえば「先生の考えについていく」という表現では、知識や方針に追随しているという意味になります。

このように、辞書における定義では「着く=場所への移動」「付く=人や物への従属・接続」という解釈がなされているのです。

また、一般的な認識としては、「子どもが親に付き従う」「社員が社長のビジョンに従う」といった行動を指す場合は「付いていく」が使われる傾向にあります。逆に、「会場に着いていく」「駅まで一緒に着いていく」など、目的地が明確な場合は「着いていく」が選ばれます。

このような違いを把握することで、文章の表現力が格段に向上します。それでは次に、「着いていく」の意味と具体的な使い方について詳しく見ていきましょう。

「着いていく」の意味と使い方を徹底解説

「着く」に由来する意味とは

「着いていく」という表現は、「着く」という動詞に由来しています。この「着く」は、ある場所に到達するという意味を持っており、「目的地にたどり着く」という行動を指します。したがって、「着いていく」は、「他人と一緒に移動して、同じ目的地に到達する」という状況を表します。

たとえば、以下のような場面で使われます。

・遠足で、引率の先生と一緒に「バス停まで着いていく」

・友達と一緒に「目的のカフェに着いていく」

・初めての場所で不安なとき「先輩に着いていく」

このように、「着いていく」は目的地の存在が明確である場合に使われるのが特徴です。行動の結果として「到着する」ことが含まれているため、「着く」という語源が持つ意味がしっかりと反映されています。

しかしながら、単に付き従うだけの場面で「着いていく」を使ってしまうと、文意が曖昧になる可能性があります。だからこそ、文脈を読み取り、正確な表現を選ぶことが求められるのです。

次に、より理解を深めるために、実際の例文をもとに具体的な使い方を見てみましょう。

例文で見る具体的な使い方

「着いていく」の具体的な使い方を例文で見てみましょう。まず、「着いていく」は、ある目的地に到達するという結果が含まれているため、「どこへ向かっているのか」が明確な状況で使われるのが基本です。

たとえば以下のような例があります。

・初めての会場だったので、先輩に**着いていった**。

・お客様を駅まで**着いていく**ように指示された。

・子どもが遠足で、先生に**着いていった**と話していた。

これらの例では、すべて「誰かと一緒に移動し、目的地に到達する」ことが共通しています。つまり、「着いていく」は「一緒に移動する」だけでなく、「到着する」ことも暗示しているのです。

他方で、「途中まで着いていく」という表現もよく使われます。これは、最終目的地ではなく「ある中間地点」まで同行するという意味になります。たとえば「駅まで着いていく」や「バス停まで着いていく」といった具合です。

このような使用例からも分かる通り、「着いていく」は移動の終着点や同行の結果を意識した表現です。文の中で目的地やゴールが設定されているときには、この漢字が自然にフィットします。

それでは次に、「着いていく」がどのような場面や文脈で使われるのか、ニュアンスとともに解説していきます。

使用場面の特徴とニュアンス

「着いていく」は、日常生活の中でも非常によく使われる表現ですが、使用される場面にはいくつかの共通点があります。まず、物理的な移動が発生するシチュエーションが大前提です。つまり、誰かと一緒に移動して最終的に「着く」ことが含まれる必要があります。

たとえば以下のようなケースが該当します。

・迷子にならないよう、観光ガイドに**着いていく**

・駅まで道案内を頼まれ、一緒に**着いていく**

・初対面の会議場所に不安を感じ、同僚に**着いていった**

これらの場面では、「目的地へ安全に到着する」ことが重要な行動であり、そのゴールを共有していることがポイントです。そのため、「着いていく」は、移動の信頼性や安心感を暗に表す表現としても機能します。

また、「着いていく」は少しフォーマル寄りの印象を与えることもあります。特に、丁寧に同行するニュアンスを出したいときには、ひらがなよりも漢字表記の方が好まれることもあります。

このように、使う場面の特徴を押さえておくことで、より適切な文脈での使用が可能になります。次は「付いていく」の本来の意味と用法について見ていきましょう。

「付いていく」の本来の意味と用法

「付く」が表す動作と関係性

「付いていく」は「付く」という動詞に基づいています。「付く」は、「何かに接触する」「何かと一緒になる」「従属する」といった意味を持つ言葉です。つまり、「付いていく」は誰かの後に付き従って一緒に行動する、または影響を受けながら共に進むというニュアンスを含んでいます。

たとえば以下のような場面で使われます。

・新人社員がベテラン社員に**付いていく**ことで業務を覚える

・リーダーの意見に**付いていく**しかない状況

・最新の技術に**付いていく**のが難しい

これらの文脈では、場所に到着するという意味は含まれていません。むしろ「一緒に行動すること」や「考えを共有すること」「能力的についていくこと」が主な意味になります。

したがって、「付いていく」は物理的な移動よりも、むしろ行動や思考、価値観における従属関係を示す表現です。この点で「着いていく」との使い分けが求められるのです。

次に、日常会話やビジネスシーンにおいてどのように「付いていく」が使われるかを見ていきましょう。

ビジネス・日常会話での使い方

「付いていく」はビジネスシーンでも頻繁に使用される表現です。たとえば、新しい戦略に部下が「付いていけるかどうか」は、組織運営において非常に重要な問題です。

具体例としては次の通りです。

・新しいプロジェクトについていくのが精一杯です

・部下が上司の判断に**付いていく**ことが求められる

・システムの変更スピードについていけない社員も多い

これらの例に共通するのは、「相手の行動・考え・変化」に対する反応としての「付いていく」です。したがって、単なる物理的な同行ではなく、「思考的な追随」や「行動の一致」を示す言葉として使われます。

日常会話でも同様に、「話のスピードについていけない」「周囲の変化に付いていくのが大変」といった具合に、変化やスピード感への対応を表すときに使われることが多いです。

このように、ビジネスにおける「付いていく」は、漢字の意味そのままに「接続」「追従」「理解」といった行動や関係性を内包しています。

続いて、「付いていく」と混同されがちな「付き添う」との違いについても触れておきましょう。

「付き添う」との違いをチェック

「付いていく」と混同されやすい表現の一つに「付き添う」があります。どちらも「人と行動をともにする」という点では似ていますが、使われる場面とニュアンスに明確な違いがあります。

「付き添う」は、主に「援助が必要な人」に対して、支援や見守りのために一緒に行動するという意味を持っています。たとえば「入院する祖母に付き添う」「子どもの受験に付き添う」といった場面が該当します。

一方で「付いていく」は、相手に従って一緒に行動するものの、援助やサポートの意味は薄く、あくまで「同行・追従」といった行動に焦点を当てています。

したがって、「看護師が患者に**付き添う**」というのは自然ですが、「看護師が患者に**付いていく**」となると、少し違和感があるのです。

このように、言葉の意味やニュアンスを正しく理解し、文脈に応じて適切な表現を選ぶことが、正確な日本語運用には欠かせません。次は、「着いていく」と「付いていく」の混乱しやすい場面別の使い分けガイドを見ていきましょう。

混乱しやすいケース別使い分けガイド

人物・物に対する使い方の違い

「着いていく」と「付いていく」は、対象が「人」か「物」かによっても使い分けの判断が変わります。まず、人に対して使う場合は、行動や関係性に注目する必要があります。たとえば「先生に**付いていく**」というと、「先生の考えや行動に従う」ことを意味しますが、「先生に**着いていく**」では「先生と一緒に移動し、目的地に到達する」ことを示します。

一方、物に対して使う場合、「付いていく」が適切に使われる例が多く見られます。たとえば、「最新のテクノロジーに付いていく」「話の展開に付いていけない」といった表現です。これは、「理解」や「対応」という行動が前提になっているためです。

このように、対象が「人」か「物」かを意識することで、より正確な使い分けが可能になります。特に抽象的な対象(考え・話・流れなど)の場合は「付いていく」を選ぶのが自然です。

場所・目的地への表現の違い

場所や目的地が関係する表現では、「着いていく」が圧倒的に多く使われます。というのも、「着く」が持つ「場所への到達」という意味がダイレクトに影響するからです。

たとえば、「彼女に着いていって、美術館まで行った」という表現では、「同行し、同じ場所に到着する」という行動が明示されています。一方で、「彼女に付いていく」だけでは、場所の要素がなく「従って行動する」だけの意味になってしまいます。

また、「遠くまで一緒に**着いていく**」という言い方は成立しますが、「遠くまで一緒に**付いていく**」では意味が曖昧になります。これは、「着いていく」が移動と到着を含んだ表現であることに起因しています。

この違いを意識しておくと、読者や聞き手に意図が正確に伝わりやすくなります。とりわけ説明文や道案内など、位置情報を伴う内容では「着いていく」が適切です。

心情・感情的な文脈での注意点

感情や心理的なニュアンスを含む文脈では、表現の選択にさらに注意が必要です。たとえば、「あなたの意見には**付いていけない**」という表現は、意見への共感や理解が追いつかないことを示すもので、「付く」による追従関係が強調されています。

逆に「あなたに**着いていく**」と言うと、やや文学的・ロマンチックな表現になり、「どこまでも一緒に行く」「運命をともにする」といったニュアンスが込められます。このように感情が絡む場面では、文全体のトーンに応じて漢字の選択が大きく影響します。

また、「気持ちに付いていけない」「話のテンションに付いていけない」など、抽象的な精神的距離や共感力を示す際も「付いていく」が自然です。心情や感情表現においては、「物理的な移動」ではなく「精神的な共感・理解」が焦点になるため、このような使い分けが生じるのです。

このような場面では、相手の解釈に任せる余地が生まれやすいため、文脈に即した表現を心がけると誤解が減ります。では次に、そもそも「ついていく」を漢字で書くべきなのか、ひらがなで表記する方が無難なのかについて解説していきます。

漢字で書くべき?ひらがなが無難?

ひらがなを使うことで得られる効果

「ついていく」をひらがなで表記することには、多くの利点があります。まず、最大の効果は「曖昧さを含めた表現ができる」という点です。前述の通り、「着いていく」と「付いていく」は文脈によって意味が変わるため、読み手が混乱することがあります。

そこで、ひらがなで「ついていく」と書くことで、意図的に意味の幅を持たせたり、やわらかく自然な印象を与えることができます。特に文章全体のトーンがカジュアルだったり、感情的な内容であったりする場合には、ひらがな表記が効果的です。

たとえばブログ記事やエッセイ、小説などでは、「ついていく」とひらがなで書くことで、読者に解釈の自由を与え、親しみやすさを保つことができます。一方で、公式文書や論文など、意味を明確に伝える必要がある文体では、適切な漢字表記を選ぶ方が望ましいです。

このように、ひらがな表記には表現の幅を広げるという意味でも、非常に大きな利点があります。次に、文脈に応じた漢字表記の是非についてさらに詳しく見ていきましょう。

文脈に応じた漢字表記の是非

「ついていく」を漢字で書くべきかどうかは、文脈に大きく左右されます。たとえば、説明書や公式文書、報告書などでは、読み手に誤解を与えないよう明確な表現が求められるため、意味の違いを明確にするためにも「着いていく」「付いていく」と漢字で書くのが適切です。

一方で、エッセイやブログ、SNSの投稿などでは、内容の柔らかさや読者との距離感が重要になります。そのような場合には、ひらがなで「ついていく」と表記することで、文全体の印象がやわらかくなり、親しみやすさが生まれます。

また、文脈によっては、あえて漢字表記を避けることで、意味の多様性を残すこともできます。たとえば、「あなたについていく」という文は、文脈に応じて「着いていく」でも「付いていく」でも成立します。このような場合、ひらがなで表現することで、読み手に自然な想像の余地を与えることができるのです。

言い換えると、文脈がはっきりしている場合には漢字表記が有効ですが、あいまいな状況や情緒的な場面では、ひらがな表記が文章全体の雰囲気と調和する傾向があります。

公式文書・カジュアル文の使い分け

公式文書とカジュアルな文章では、読者の期待する「明確さ」や「読みやすさ」が異なります。そのため、「ついていく」の表記方法も、それぞれに合わせて使い分ける必要があります。

たとえば、業務マニュアルや就業規則、契約書などのような正確性が重要な文書では、あいまいな表現は避けるべきです。この場合、「着いていく=目的地に同行」「付いていく=指導・支援に従う」といった漢字表記を使うことで、誤解のリスクを減らすことができます。

一方で、日常的なメールや社内チャット、個人ブログなどのカジュアルな文章では、文意がある程度あいまいでも大きな問題にはなりません。このような場面では、「ついていく」とひらがなで表現することで、堅苦しくない印象を与えることができます。

たとえば、「新しいチームについていくのが楽しみです」と書けば、柔らかい印象になり、文脈によっては「行動」「理解」「共感」すべての意味を含めることができます。漢字表記に比べて意味を限定しない点が、ひらがな表記の強みです。

このように、公式文書では明確さと正確さを優先し、カジュアルな文書では柔らかさや親しみやすさを意識した表記を選ぶのが理想的です。次に、よりフォーマルな場面での表現として、敬語表現やビジネスメールでの適切な「ついていく」表記を確認していきましょう。

敬語・フォーマル表現での適切な漢字

上司・取引先に使う場合の表現例

上司や取引先に「ついていく」という表現を使う場合、敬語表現と正確な漢字選択が求められます。このとき、相手に「同行する」ニュアンスを伝える場合は「着いていく」、相手の指導や考えに「従う」姿勢を示す場合は「付いていく」が適切です。

たとえば、以下のように使い分けることができます。

・「本日は〇〇様に**着いていく**形で、現地を確認いたします。」

・「今後も御社の方針に**付いていく**所存です。」

このように、フォーマルな場面では文脈を正確に判断し、適切な漢字表記を選ぶことが信頼につながります。また、尊敬語や謙譲語と組み合わせて使うと、より丁寧な印象を与えることができます。

ビジネスメールでの注意点

ビジネスメールでは、文章の簡潔さと正確さが重視されるため、「ついていく」の表現にも注意が必要です。たとえば、目的地への同行であれば「着いていく」、方針や進行への理解や協力であれば「付いていく」を選ぶようにしましょう。

以下はビジネスメールでの自然な使用例です。

・「当日は〇〇部長に**着いていく**形で、同行させていただきます。」

・「今後のプロジェクト方針にしっかり**付いていける**よう努めてまいります。」

また、ビジネスメールでは、過度にカジュアルな表現や曖昧な言い回しを避けることが基本です。そのため、「ついていく」とひらがなで書くよりも、適切な漢字表記で正確に伝える方が信頼感を損なわずに済みます。

フォーマルな文章での正しい選び方

フォーマルな文章では、読み手に伝える情報の正確性と信頼性が重視されるため、「ついていく」の漢字表記も文脈に応じて慎重に選ぶ必要があります。特に、報告書やプレゼン資料などでは、以下のように表現するのが効果的です。

・「新たな経営戦略に**付いていく**体制が必要である」

・「各担当者が現場に**着いていく**スケジュールを調整する」

このように、フォーマルな文章では意味の正確性が求められるため、漢字表記は避けるよりも積極的に使うことが望まれます。あいまいな表現は避け、行動や方針の違いを明確に伝えることで、文章の説得力が高まります。

それでは次に、「ついていく」の類語や言い換え表現について見ていきましょう。

類語・言い換え表現で伝わりやすく

「同行する」「付き添う」との違い

「ついていく」を他の表現に言い換える際に、よく登場するのが「同行する」や「付き添う」といった類語です。それぞれの言葉には似た意味がありますが、ニュアンスには違いがあり、使い分けが求められます。

「同行する」は、ビジネスやフォーマルな場面でよく使われる表現で、意味としては「一緒にある場所へ行く」「共に行動する」といった点で「着いていく」に近いです。たとえば「営業担当に同行して顧客先へ伺う」という場合、単に一緒に移動するだけでなく、職務としての役割を果たす意味も含まれます。

一方、「付き添う」は、病人や高齢者、子どもなど援助を必要とする人に対して、保護や介助の意味を込めて一緒に行動する場合に使われます。たとえば「祖母の通院に付き添う」と言うと、単なる同行ではなく、見守りや介護的な役割が前提になります。

このように、「同行する」は中立的かつフォーマルな印象、「付き添う」は支援や介護のニュアンスが強く、「ついていく」はそれらの中間に位置する柔軟な表現です。文脈に応じて、適切な類語を選ぶことで、表現の精度がぐっと高まります。

やわらかい表現への言い換え方

状況によっては、「ついていく」という表現がやや強すぎる、または堅苦しく感じられる場合があります。そうしたときには、やわらかい印象を与える言い換えを活用することで、会話や文章がよりスムーズになります。

たとえば、「一緒に行く」「お供する」「連れて行ってもらう」などがその代表です。これらの表現は、親しみやすさや謙虚な姿勢を伝えるのに適しています。

以下に例を挙げます。

・「〇〇さんについていきます」→「〇〇さんと一緒に行きます」

・「上司についていった」→「上司のお供をした」

・「初めての場所なので着いていった」→「先輩に連れて行ってもらった」

このように、状況や相手との関係性を考慮して、表現を調整することが、言葉選びの重要なポイントになります。特に、ビジネスの場では「言い換え力」がその人の語彙センスとして評価されることもあります。

文章のトーンに応じた語彙選択

言葉は文脈だけでなく、「文章全体のトーン」によっても選ぶべき語彙が変わってきます。たとえば、固い印象の文書では「同行する」「従う」などが適しており、やわらかい日記風の文章では「一緒に行く」「ついていった」が自然に感じられます。

また、感情が強く表れる場面では、あえて抽象的な表現を用いることで読者に余白を与えることも可能です。たとえば、恋愛をテーマにした文章で「どこまでもあなたについていく」と書けば、場所も意味も曖昧ながら、感情的には強く伝わるのです。

逆に、報告書や説明文では、具体的な動作や関係性を明確にした方が良いため、「〇〇部長に同行した」「上司の指導に従った」などの語彙が望まれます。

このように、文章の目的と読者層を考えた語彙の選択が、より的確な伝達と印象づけに繋がります。それでは、次に「ついていく」という言葉の語源と日本語における歴史的な背景を見ていきましょう。

「ついていく」の語源と歴史的背景

語源から見る「着」「付」の成り立ち

「着いていく」と「付いていく」の違いを理解するためには、それぞれの漢字の成り立ちや語源を知ることが役立ちます。まず、「着」は「衣」へんに「羊」と書きますが、これはもともと「衣服を身にまとう」という意味から派生し、「身につく」「場所に到達する」などの意味を持つようになりました。

一方、「付」は「人」へんに「寸(手)」を組み合わせた漢字で、誰かに手で何かを渡す、あるいは「そえる・つける」といった接触や付随の動作を意味しています。したがって、「付いていく」は、誰かや何かに「付随する」「従属する」といった関係性を表す語源的背景を持ちます。

このように、漢字そのものが持つ成り立ちからして、「着いていく」は「場所に達する動作」、「付いていく」は「人や物に従属して共に動く」ことを意味しており、その違いは言葉の根底にあります。

日本語における漢字の使い分けの歴史

日本語は古くから文脈によって漢字の使い分けをしてきた言語です。特に和語に漢字を当てはめる際は、「意味を補足する」ための手段として使われてきました。

「つく」という動詞一つを取っても、「着く」「付く」「就く」「附く」など、文脈に応じてさまざまな漢字があてられています。これは、日本語の特徴である多義性と漢字の意味機能が組み合わさってきた結果です。

たとえば、江戸時代の書簡や日記では、「同行する」という意味の「着いて参る」がよく使われており、旅や移動に関する表現で「着く」が好まれていました。一方で、「ご指導に付いていく所存です」といった表現は、明治以降のビジネス文書などで多用され始めたとされています。

このように、時代や用途によっても「着」と「付」の使い分けは変化しており、現代日本語においてはその使い分けがさらに細かくなっている傾向にあります。

古典や文献にみる使用例

古典文学や歴史的文献の中にも、「ついていく」に関連する表現は多く登場します。たとえば『源氏物語』の中には、「御供として着いて参りぬ」といったような、「着いていく」に相当する表現が確認できます。

また、『徒然草』や『枕草子』などでも、「従者が殿に付いていく」など、身分差や主従関係を描写する中で「付く」という動作が描かれており、従属関係を意味する言葉として「付」が用いられています。

これらの表現からもわかる通り、「着いていく」は物理的な移動や目的地への同行、「付いていく」は従属・支援・共感といった行動の意味が込められており、使い分けは当時から意識されていたようです。

現代の私たちがこれらの表現を使う際も、その語源や歴史的背景を理解しておくことで、より適切な表現を選べるようになるでしょう。

まとめ:あなたに合った使い方とは?

読み手に伝わる表現を選ぶコツ

「ついていく」という表現は、一見シンプルに見えて、実は奥深い意味を持つ言葉です。そのため、読み手に意図を正確に伝えるには、文脈や状況に応じた漢字の選び方が非常に重要です。

最も基本的なコツは、「目的地が明確な場合には『着いていく』」「誰かや何かに従って行動する場合には『付いていく』」というシンプルなルールに従うことです。これを意識するだけでも、多くの混乱を避けることができます。

また、文全体の雰囲気をやわらげたいときや、あえて意味を曖昧にしたい場合には、ひらがな表記の「ついていく」を使うことで、表現に柔軟性と親しみを持たせることができます。特にカジュアルな文やエッセイではこの方法が効果的です。

迷ったときの判断基準

迷ったときにすぐ判断できるよう、以下のような基準を持っておくと便利です。

・移動や到着が関係している → 「着いていく」

・考え・行動・指導などに従う場合 → 「付いていく」

・意味を限定せずに書きたい → 「ついていく」(ひらがな)

この3つの基準を基にすれば、多くの文脈で適切な表現が選べるようになります。特にビジネス文書やメールでは、意味が明確な漢字表記を心がけると、相手にも誠意が伝わりやすくなります。

今後に活かせる漢字知識まとめ

今回のテーマ「着いていく」と「付いていく」の違いを通じて、漢字の選び方が単なる言い換えにとどまらず、文章の意味や印象を左右する重要な要素であることがわかりました。特に現代日本語においては、文脈に応じた柔軟な運用が求められています。

漢字表記を正しく選ぶことで、文章が洗練され、読み手の理解を深めることができます。反対に、適切でない漢字選びは、誤解や違和感を生む原因となります。今回のように一つの言葉に複数の意味が含まれる場合には、辞書や語源、使用例を参考にしながら、最適な表現を選ぶことが大切です。

今後のライティングや日常会話の中でも、ぜひ今回の知識を活かし、より正確で伝わる日本語を使っていってください。