テレビの代わりにプロジェクターを導入する家庭が増えています。省スペースで大画面、スタイリッシュなインテリアとの相性の良さなど、多くの魅力がありますが、同時に見落とされがちなデメリットも存在します。この記事では、「プロジェクター テレビ代わり デメリット」というキーワードを軸に、プロジェクターをテレビ代わりに使う際の注意点、メリット・デメリット、実際の導入事例、選び方までを詳しく解説します。テレビの代わりにプロジェクターを使おうか迷っている方にとって、納得感ある判断材料になるはずです。

プロジェクターをテレビ代わりに使うとは?

プロジェクターの基本的な仕組み

プロジェクターは、映像をスクリーンや壁に投影する装置です。テレビが液晶や有機ELなどのパネルを使用して画面を表示するのに対し、プロジェクターは光源とレンズを使って外部の平面に映像を映します。

映像を表示するためには、プロジェクターと映像ソース(例:Blu-rayプレイヤー、PC、スマートフォンなど)を接続する必要があります。最近ではWi-FiやBluetoothなどの無線接続に対応しているモデルも増えており、HDMIケーブルなしでも快適に視聴が可能です。

一般的にプロジェクターは「光源の明るさ(ルーメン)」「解像度」「投影距離」「レンズのズーム機能」などが選ぶ際の基準となります。特にルーメンは、日中や明るい部屋でも視認性を保つうえで非常に重要な要素です。

ちなみに、最近では短焦点や超短焦点プロジェクターも登場しており、壁からわずか数十センチの距離で大画面を映せるモデルも増えています。これにより、狭い部屋や賃貸住宅でも設置しやすくなりました。

したがって、基本的な仕組みを理解することが、テレビの代わりとしてプロジェクターを活用する際の第一歩となるでしょう。

テレビ代替として注目される理由

プロジェクターがテレビの代わりとして注目される主な理由は、大画面映像の実現と空間効率の高さです。特に都市部の限られた住空間では、設置スペースの自由度が高いプロジェクターは大きな利点になります。

たとえば、50インチ以上のテレビを設置するには広い壁面や大型のテレビ台が必要ですが、プロジェクターなら壁さえあれば設置可能です。スクリーンを使用しなくても白壁があれば十分映像を楽しめるため、家具配置の自由度も増します。

また、テレビと比較して配線が少なく、スッキリとしたインテリアを実現できる点も魅力です。特にミニマリスト志向の若年層や、一人暮らしを始めたばかりの層からの人気が高まっています。

そのうえ、Amazon Fire TV StickやApple TVなどのストリーミング端末との相性が良く、インターネット接続環境があれば地上波放送なしでも映画やドラマ、YouTubeなどの視聴が手軽にできます。

つまり、テレビのような固定された位置での視聴スタイルから自由になり、ライフスタイルに応じた柔軟な使い方ができるのが、プロジェクターの大きな魅力です。

利用シーン別の導入事例

プロジェクターをテレビの代わりとして活用している具体的な利用事例は多岐に渡ります。

たとえば、1Kの狭いアパートに住む大学生は、ベッドの正面の壁にミニプロジェクターを設置。部屋の広さに限界がある中でも、大画面で映画を楽しめる空間を作り出しています。テレビ台や大型ディスプレイの設置が不要なため、省スペース化も実現できました。

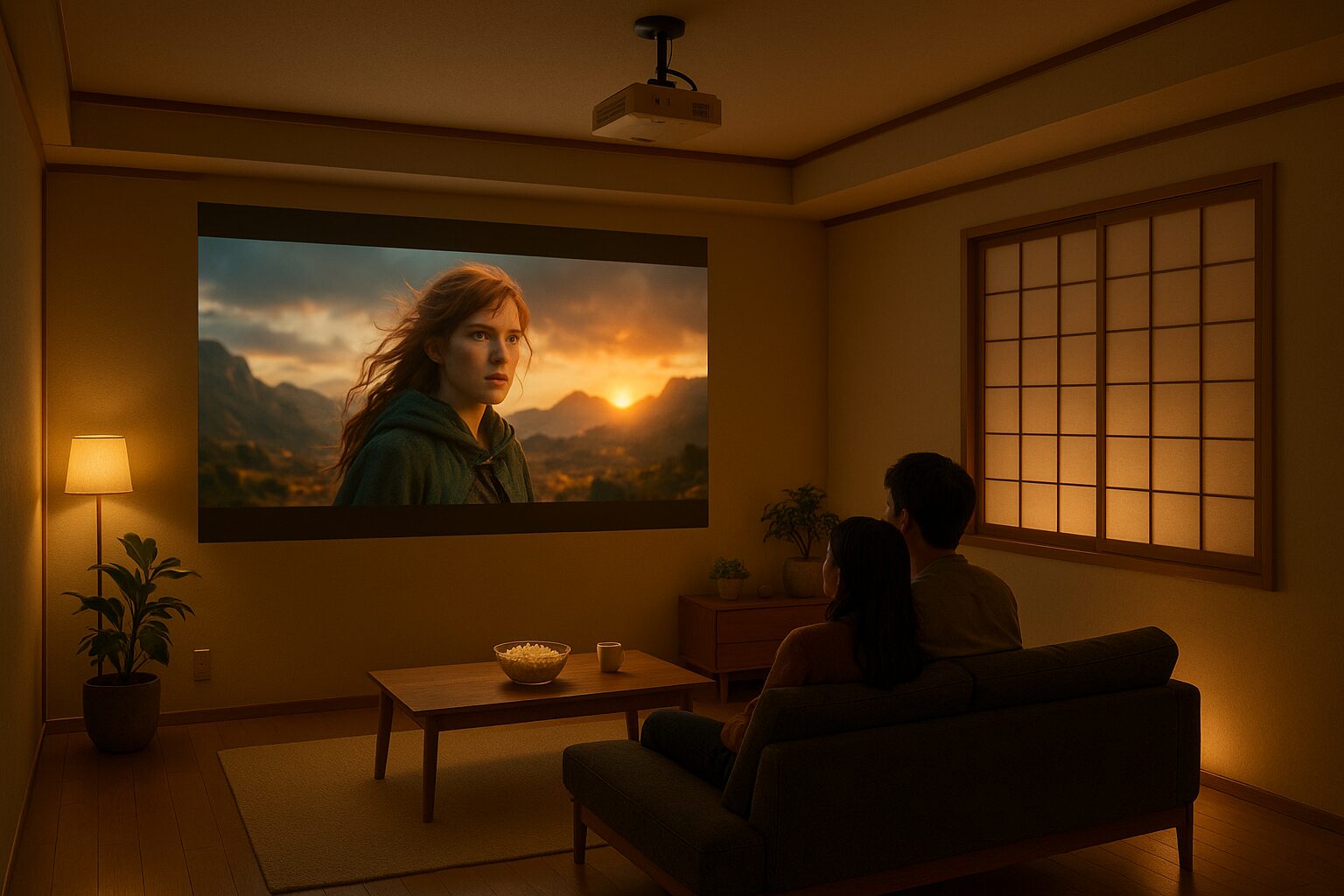

一方、ファミリー層では、週末にリビングの壁を使って家族で映画鑑賞をするのが定番となっている家庭もあります。普段は使わない壁面を活用し、プロジェクターを収納できるようにしておけば、生活空間を圧迫することなく非日常の映像体験が楽しめます。

また、在宅ワーク中に子ども向けのアニメを壁に投影し、子どもを静かに過ごさせているという声もあり、生活スタイルに合わせた使い方が広がっています。

このように、使う人の部屋や必要に応じて、プロジェクターの導入方法は柔軟に変化します。

プロジェクターをテレビ代わりにするメリット

大画面での臨場感ある映像体験

プロジェクター最大の魅力は、やはりテレビでは実現しにくい「大画面による臨場感」です。小型の家庭用モデルでも、100インチ以上の投影が可能なものが多く、映画館のような没入感を自宅で味わうことができます。

たとえば、Netflixでアクション映画を視聴する際、テレビだと50〜60インチ程度の画面サイズが一般的ですが、プロジェクターなら壁一面に映像を投影することで、視界いっぱいに映像が広がります。音響と組み合わせれば、まるで劇場にいるかのような体験が可能になります。

また、スポーツ観戦やライブ映像などの動きの多いコンテンツでも、大画面で視聴することで迫力が増し、まるで現地にいるかのようなリアルさを演出できます。

さらに、子どもの誕生日や友人との集まりなど、特別なイベントでも大画面投影は盛り上がりに一役買います。最近ではゲーム用途でも使われており、SwitchやPlayStationと接続して大画面でマリオカートやFPSを楽しむ人も増えています。

このように、大画面による迫力ある映像体験は、テレビでは得られないプロジェクターならではの特権と言えるでしょう。

設置スペースの自由度が高い

プロジェクターは、設置スペースの制約が少ない点でも優れています。テレビは一定の場所に固定して置く必要がありますが、プロジェクターは部屋のレイアウトに応じて柔軟に移動や設置が可能です。

たとえば、ワンルームに住んでいる一人暮らしの方でも、テレビ台を置く必要がないため、空間をより広く使うことができます。天井吊りや壁に設置できるモデルを使えば、床のスペースも一切取りません。

また、短焦点や超短焦点のモデルであれば、部屋の壁からわずか20cm程度の距離でも80〜100インチの画面が投影できるため、狭い住宅事情にも非常に適しています。プロジェクター本体を収納家具の上に仮置きし、使う時だけ電源を入れるという運用方法も可能です。

このように、部屋の構造や家具配置を気にせず、柔軟な方法で映像環境を作れる点が、多くのユーザーにとって大きな利点となっています。

配線が少なくインテリア性が向上

プロジェクターは、テレビに比べて配線が少なくて済む場合が多く、見た目がスッキリします。特にワイヤレス接続が可能なモデルであれば、電源コード以外のケーブルが不要になるケースもあります。

たとえば、テレビではHDMIケーブルやアンテナ線、スピーカーケーブルなどが複数必要ですが、プロジェクターではストリーミング端末を内蔵したモデルや、Bluetooth対応のワイヤレススピーカーを使えば、配線の煩わしさから解放されます。

また、プロジェクターは使用時以外は収納できる点もポイントです。使わない時は引き出しにしまったり、天井に収納したりすることで、生活空間を広く保ち、インテリアに馴染みやすくなります。これにより、リビングや寝室の見た目を整えたいと考える人にとって理想的な選択肢となります。

さらに、壁への直接投影によりスクリーンすら不要となるケースもあり、「見せる家電」を減らしたいミニマル志向の人にも支持されています。プロジェクターを上手に使えば、機能性とデザイン性の両立が可能です。

このように、プロジェクターは配線が少なく、部屋全体の美観を保つ方法としても優れたアイテムであると言えます。

プロジェクターをテレビ代わりにする主なデメリット

日中や明るい部屋では見えづらい

プロジェクターをテレビの代わりに使ううえで、最もよく挙げられるデメリットが「明るい部屋での視認性の低さ」です。これはプロジェクターの構造上避けられない課題の一つで、光を投影して映像を映し出すという仕組み上、周囲の光の影響を大きく受けます。

たとえば、南向きのリビングに昼間プロジェクターを投影した場合、ルーメン値が低い機種では画面が白くぼやけてしまい、映像の細部がほとんど見えなくなることがあります。テレビと違って自己発光型ではないため、暗室に近い環境を作らなければ本来の映像品質を得られません。

そのため、プロジェクターを昼間に使いたい場合は、遮光カーテンを設置したり、ルーメン数の高い(3000lm以上)モデルを選ぶなどの工夫が必要です。逆にこれらの対策を取らずに設置してしまうと、「思ったより見えない」という不満が出やすくなります。

よって、部屋の光環境をしっかり確認したうえでプロジェクターを選ぶことが、後悔しない導入のカギとなるでしょう。

起動や設定に手間がかかる

テレビと比較して、プロジェクターは視聴までの手順にやや時間がかかります。テレビはリモコンの電源ボタンを押せばすぐに映像が表示されるのが一般的ですが、プロジェクターの場合は起動時間が必要なほか、投影角度やピント、スクリーンとの位置関係の調整も必要になります。

たとえば、手動でピントを合わせなければならない機種や、毎回プロジェクターを設置し直すスタイルの場合は、毎回映像を最適化するまでに数分を要することがあります。テレビ派だった方にとっては、このワンクッションが煩わしく感じるケースもあります。

また、接続するデバイスの選択や音声出力の切替など、設定項目が多く、操作に慣れるまで時間がかかるという意見もあります。特に高齢者や機械に不慣れな方にとっては、「毎回セッティングするのが面倒」という不満につながる可能性があります。

とはいえ、最近ではオートフォーカスや自動台形補正がついた高機能な機種も増えており、この問題は年々軽減されつつあります。ただし、購入前に操作性や設定方法を確認することは非常に重要です。

そのため、利便性を求めるならば、テレビと同じ感覚で使えるようなプロジェクターの選定がポイントとなります。

音質やスピーカー性能に不満が出やすい

プロジェクターをテレビの代わりにする際に見落とされがちなのが「音の問題」です。多くの家庭用プロジェクターにはスピーカーが内蔵されていますが、その出力は限定的で、テレビの内蔵スピーカーよりも貧弱なケースも少なくありません。

たとえば、6畳ほどの部屋でプロジェクターを使って映画を観ていたところ、セリフが聞き取りにくく、音が全体に広がらないという声もあります。これはスピーカーの出力が小さいことや、スピーカーの向きがユーザーに正対していないことが原因であることが多いです。

さらに、本体ファンの動作音が大きい機種では、音声にノイズが混ざってしまい、視聴体験の質が下がってしまうケースもあります。特に静かなシーンやドキュメンタリー番組など、細かな音を楽しみたいコンテンツでは不満が顕著です。

そのため、外部スピーカーやサウンドバーとの接続を前提とする人も多く、音響機器の導入が追加コストになることも考慮しなければなりません。

結論として、映像だけでなく音質も含めて満足のいく視聴環境を整えるには、スピーカー性能をしっかり確認することが大切です。

利用環境によるデメリットの出方

賃貸や狭小住宅での制約

プロジェクターは設置の自由度が高い反面、賃貸住宅や狭小住宅では特有の制約が生じやすくなります。特に壁への加工が必要な場合や、設置距離が確保できないケースでは、本来の性能を十分に発揮できません。

たとえば、築年数の古いアパートで石膏ボードの壁しかない場合、天井や壁にプロジェクターを固定したり、スクリーンを設置したりすることが難しいケースがあります。また、退去時の原状回復義務があるため、壁に穴を空けるのをためらう方も少なくありません。

さらに、狭い部屋では、プロジェクターからスクリーンまでの「投影距離」が足りず、想定より小さい画面サイズになってしまうという問題もあります。短焦点モデルを使うことである程度は解決可能ですが、希望通りの映像体験を得るには事前の寸法確認が不可欠です。

そのため、賃貸や狭小住宅に住む場合は、プロジェクターの設置方法を工夫しつつ、家具や間取りに合わせた柔軟な対応が求められます。

壁面の色や素材の影響

プロジェクターの映像品質は、投影先となる「壁面の色や素材」に大きく影響を受けます。理想的な視聴環境を整えるには、投影する壁が平滑で、白またはグレーなど中性色であることが望ましいとされています。

たとえば、ベージュやアイボリーなどの柔らかい色味の壁紙では、色彩の再現性が低下し、映像が黄ばんで見えることがあります。さらに、凹凸のある壁紙や布地調の素材では、光の反射が不均一となり、細部が見えにくくなることもあります。

そのため、多くの家庭ではスクリーンを別途用意することで画質を補っていますが、スクリーンにもサイズや設置方法に制限があり、場所を取るケースも少なくありません。

また、塗装されたコンクリート壁などに直接投影した場合、反射が抑えられて暗く見える傾向があります。特に4KやHDRコンテンツを楽しみたい方にとって、投影先の品質は視聴体験を大きく左右します。

よって、プロジェクター導入時には、投影する壁の材質や色について事前に検討し、必要であれば専用スクリーンの導入を検討するのが賢明です。

家族構成・生活スタイルとの相性

プロジェクターは設置や運用に一定の配慮が必要なため、家族構成や生活スタイルとの相性も重要なポイントになります。特に小さな子どもがいる家庭や共働きで時間が不規則な家庭では、プロジェクターの活用が難しい場面も出てきます。

たとえば、小さな子どもがいる家庭では、プロジェクター本体やコード類に触れられてしまう危険性があります。低い位置に置くと蹴られたり倒されたりする可能性もあるため、安全な設置方法を考える必要があります。

また、夫婦共働きで夜しか家にいない家庭では、プロジェクターの起動・セッティングの手間を負担に感じることがあります。テレビであればすぐにニュースや録画を視聴できますが、プロジェクターは準備に数分かかるため、忙しい平日には不向きと感じるケースもあります。

さらに、生活音が多い家庭では、プロジェクターのスピーカーでは音が埋もれてしまうこともあり、視聴体験の満足度が下がる可能性があります。高性能な外部スピーカーを追加導入することで改善できますが、コストや配線の手間が増えるという側面もあります。

このように、家族構成や日常生活のスタイルによっては、プロジェクターの利便性が損なわれる場合があるため、自分たちの生活環境に合うかどうかを見極めることが大切です。

コスト面での比較:テレビ vs プロジェクター

導入初期費用の差

プロジェクターとテレビを比較する際、多くの人が最初に気にするのが「初期費用」です。一般的に、テレビは購入時にすべての機能が備わっているオールインワンの家電ですが、プロジェクターは本体に加えてスクリーンやスピーカー、場合によってはスタンドや設置機材なども必要になります。

たとえば、65インチの4Kテレビの価格は約10〜15万円程度で、スタンド付きでそのまま使えるモデルも多くあります。一方、プロジェクター本体は3万円〜10万円程度と選択肢は幅広いものの、同等の画質や明るさ(3000ルーメン以上)を求めると、5万円以上のモデルが主流です。

そこに加えてスクリーンを別途購入する場合は、1万〜3万円程度の出費が必要です。また、音質を補うためのスピーカーやサウンドバーを揃えると、さらに費用がかさむケースもあります。

つまり、一見するとプロジェクターの方が安価に見えることもありますが、総合的に見るとテレビと同等、あるいはそれ以上の導入コストがかかる場合もあります。

維持費・電気代の比較

導入後の維持費や電気代については、プロジェクターとテレビで違いが出ます。電気代という観点では、基本的にテレビの方が効率的です。理由として、プロジェクターは光源を使って映像を投影するため、高出力の電力が必要となる場合があるからです。

たとえば、一般的な液晶テレビ(50〜60インチ)の消費電力はおよそ100W〜200W程度ですが、高輝度のプロジェクターでは200W〜400W程度に達することもあります。毎日数時間使用するとなれば、月々の電気代にも差が出てきます。

さらに、プロジェクターはランプ式のモデルでは、光源寿命が数千時間と限られており、ランプ交換が必要になることがあります。これには1万円以上のコストがかかることもあるため、長期使用を前提に考えると、メンテナンス費用も無視できません。

ただし、LED光源やレーザー光源を採用しているモデルであれば、光源寿命が2万時間を超える製品も多く、ランニングコストを抑えられる可能性があります。

このように、電気代や維持費においては、製品選びが費用差を大きく左右します。

寿命やメンテナンスの違い

寿命とメンテナンス性についても、テレビとプロジェクターでは性質が異なります。テレビは耐用年数が7〜10年程度で、特別なメンテナンスを必要としない設計が主流です。

一方で、プロジェクターは内部にファンがあるため、ほこりの侵入による影響を受けやすく、定期的な清掃やフィルター交換が推奨される場合があります。特に床に近い位置に設置する場合、部屋のホコリを吸い込みやすく、長期間使用するにはメンテナンスを怠れません。

さらに、前述のように光源の寿命も考慮が必要です。ランプ式では3000〜5000時間程度の寿命で、使い方によっては2〜3年で交換が必要になる場合もあります。一方、LEDやレーザー方式では寿命が2万〜3万時間に延びているため、毎日数時間使っても10年以上持つこともあります。

たとえば、毎日3時間使う場合、ランプ式プロジェクターだと約3年で光源交換が必要になりますが、LEDプロジェクターなら20年近く使える計算になります。

つまり、プロジェクターの寿命や維持管理コストはモデルごとに大きく異なるため、使用頻度や部屋の環境に合わせた選択が求められます。

快適に使うための工夫と対策

スクリーンや壁の工夫

プロジェクターの映像をより美しく、快適に楽しむには、投影面の工夫が欠かせません。スクリーンを使用するのが最も理想的ですが、設置が難しい場合やスペースに制限がある部屋では、壁をうまく活用する方法もあります。

たとえば、真っ白でフラットな壁がある場合は、そこに直接映像を投影することである程度の画質は確保できます。しかし、より高画質を求めるなら、「プロジェクター用塗料」を使って壁自体をスクリーン化する方法もあります。これにより、明るさや色再現性が向上し、画面のムラも少なくなります。

また、壁に投影する場合は、照明の位置や部屋の明るさを調整するのも重要なポイントです。天井の照明が壁面に直接当たらないようにする、カーテンで自然光を遮るなどの工夫により、画質の低下を防ぐことができます。

もちろん、モーター式のロールスクリーンを導入すれば、使わない時は巻き取って収納でき、インテリアとの相性も良くなります。賃貸住宅では、突っ張り棒式の簡易スクリーンも人気です。

このように、スクリーンや壁の使い方ひとつで、プロジェクターの映像品質は大きく変わります。

スピーカーや音響環境の整備

プロジェクターを快適に使うためには、音響環境の整備も重要です。内蔵スピーカーでは満足できないことが多く、外部スピーカーやサウンドバーの導入を検討する人が少なくありません。

たとえば、Bluetooth対応のワイヤレススピーカーをプロジェクターに接続すれば、配線が不要で部屋もすっきりします。特に、天井や壁に音を反射させるタイプのスピーカーは、部屋全体に音が広がり、臨場感ある視聴体験を生み出します。

また、複数のスピーカーを組み合わせて「サラウンド環境」を整えることで、映画やライブ映像の没入感が格段にアップします。リビングが広めの家庭では、リアスピーカーやウーファーを追加することで、まるで映画館にいるかのような音響空間を構築できます。

ただし、賃貸住宅や夜間の視聴が多い家庭では、音のボリュームに制限が出ることもあるため、ヘッドホンの活用もおすすめです。Bluetooth対応のワイヤレスヘッドホンであれば、配線を気にせず快適に使用できます。

このように、スピーカーや音響機器の整備は、映像と同じくらい重要な要素であり、視聴環境全体の満足度を左右します。

リモコン・音声操作など利便性アップ術

プロジェクターはテレビと異なり、視聴までにやや手間がかかるとされがちですが、近年はその利便性も大きく進化しています。特にリモコン操作や音声操作の導入により、日常使いが格段に楽になりました。

たとえば、GoogleアシスタントやAmazon Alexaに対応したスマートプロジェクターであれば、「プロジェクターをつけて」「Netflixを再生して」といった音声コマンドで操作が可能です。これにより、リモコンを探す手間や設定の煩雑さが軽減されます。

また、スマートフォンをリモコン代わりに使えるアプリも多く登場しており、Wi-Fi経由で入力切替や音量調整ができる製品もあります。複数のデバイスと接続していても、アプリ上で操作できればストレスは大幅に減少します。

さらに、HDMI-CEC対応機器を使えば、プロジェクターと一緒に再生機器の電源も連動してオン・オフできるため、よりシームレスな操作が可能です。

このように、ちょっとした利便性アップ術を取り入れることで、プロジェクター生活はさらに快適になります。

プロジェクターの選び方とおすすめ機種

明るさ(ルーメン)の目安

プロジェクター選びで最も重要な要素のひとつが「明るさ」、すなわちルーメン(lm)という単位で表される光の強さです。使用する部屋の環境や視聴時間帯に応じて、適切なルーメン値を選ぶことが、後悔しない導入の鍵となります。

たとえば、昼間にリビングで使用するなら、3000ルーメン以上が推奨されます。明るい環境下でも映像がくっきり見えるレベルがこの程度であり、遮光が難しい部屋での視聴には必須とも言えます。

逆に、夜間やカーテンを閉めた暗い部屋での使用が中心であれば、1000〜2000ルーメン程度でも問題なく映像を楽しめます。実際に、寝室用としては1000ルーメンの小型プロジェクターが人気を集めています。

また、壁の色や素材によっても必要な明るさは変わります。たとえば、グレーの壁やスクリーンを使う場合は、白よりも光の反射率が低いため、やや明るめのプロジェクターが適しています。

このように、部屋の明るさや使用シーンに合わせたルーメンの選定が、満足度の高いプロジェクター生活に直結します。

解像度と用途のバランス

プロジェクターの画質を左右する「解像度」も、用途に応じた選び方が重要です。解像度とは、投影される映像の細かさを示すもので、一般的にはフルHD(1920×1080)や4K(3840×2160)などが主流です。

たとえば、映画やスポーツ中継など高精細な映像を楽しみたいなら、フルHD以上のモデルを選ぶのが基本です。特に大画面で投影する場合、解像度が低いと映像がぼやけてしまうため注意が必要です。

一方、子どものアニメ視聴やパワーポイント資料の表示などが主な用途であれば、WXGA(1280×800)程度でも十分な場合もあります。最近では、小型でもフルHD対応のプロジェクターが増えてきており、価格帯とのバランスも取りやすくなっています。

ただし、4K対応のプロジェクターは価格が高めであるため、本当に必要かどうかを見極めることが重要です。高解像度は魅力ですが、コンテンツ側が対応していないとその性能を活かしきれないからです。

よって、用途と視聴距離、さらには部屋の広さを考慮し、自分に最適な解像度を選ぶようにしましょう。

人気モデルの比較とレビュー

現在市場にはさまざまな家庭用プロジェクターが登場しており、選択肢が豊富な反面、どれを選べば良いか迷ってしまう方も少なくありません。ここでは、評価の高い人気モデルの特徴を比較しつつ紹介します。

たとえば、手軽に使えるポータブルプロジェクターとしては「小型&バッテリー内蔵」のタイプが人気です。これらはアウトドアでも使え、部屋間の移動も楽です。一方で、据え置き型のフルHD対応モデルは、明るさや画質が高く、リビングの常設用に適しています。

実際のレビューでは、「自動台形補正機能が便利」「Bluetoothスピーカーと接続して音響も満足」「ファンの音が思ったより静かだった」といった声があり、映像・音質・使いやすさのバランスが評価ポイントとなっています。

また、Android TV機能を内蔵したスマートプロジェクターでは、単体でYouTubeやNetflixなどを視聴できるため、テレビと同じような感覚で使えると好評です。リモコンひとつで完結する手軽さが、初心者層にも支持されています。

このように、レビューを参考にすることで、自分の使用目的に合ったプロジェクターを選びやすくなります。

プロジェクター生活のリアルな口コミと体験談

実際に使って感じた満足点

プロジェクターをテレビ代わりに導入した人たちの体験談には、多くの満足の声が寄せられています。特に「大画面」「自由なレイアウト」「非日常の楽しさ」がよく挙げられるポイントです。

たとえば、30代の共働き夫婦は、週末の夜にリビングの壁いっぱいに映画を投影して楽しんでいると話します。子どもたちと一緒にアニメを見たり、家族全員でスポーツ観戦をしたりと、リビングが一瞬で映画館に変わる感覚が「最高」とのことです。

また、一人暮らしの会社員は、プロジェクターをベッドの横に設置し、天井に映像を投影して寝ながら映画を楽しんでいると語ります。テレビでは味わえない自由な視聴スタイルが、毎日のリラックスタイムになっているそうです。

さらに、「テレビを置かなくなって部屋がスッキリした」「配線が少なくて掃除が楽になった」といった声も多く、空間効率やインテリア性の向上にもつながっている点が評価されています。

このように、実際にプロジェクター生活を始めた人たちは、テレビでは得られない体験価値を日々実感しているようです。

後悔したポイントとその理由

一方で、プロジェクターを導入したものの「思っていたより不便だった」と後悔するケースも存在します。多くの不満点は、「明るさ不足」「セッティングの手間」「音質への不満」に集中しています。

たとえば、昼間リビングで映画を観ようとしたら、カーテンを閉めても映像が薄くて見えにくく、結果的にテレビも買い直したという方もいました。これはルーメン数が低いモデルを選んだために、部屋の明るさに対応できなかったという例です。

また、毎回セッティングが面倒で使わなくなってしまったという声もあります。特に、使用するたびに位置調整やピント合わせを必要とするモデルでは、「サッと観られるテレビの方が楽だった」と後悔につながりやすいようです。

音に関する不満も多く、「内蔵スピーカーの音が軽すぎる」「ファンの音が気になる」という意見があり、結果的に外部スピーカーを追加購入することになったという人もいます。

これらの後悔は、事前の情報収集や導入前のシミュレーションで防げるケースが多いため、購入前には使用環境との相性をしっかり見極めることが重要です。

ユーザーが勧める便利グッズ

プロジェクターをより快適に使うために、実際のユーザーが取り入れている便利グッズも参考になります。シンプルな工夫で日常の使い勝手が格段に向上する例は少なくありません。

たとえば、「プロジェクター用三脚スタンド」は非常に人気があります。これを使うことで、毎回の設置場所を自由に変えられ、台形補正やピント合わせも簡単になります。特にベッドサイドやダイニングなど、複数の部屋で使いたい場合に重宝します。

また、「電動ロールスクリーン」は、使いたい時だけサッと降ろせて使わない時は収納できるため、インテリアを損なわずに映像品質もキープできます。賃貸住宅でも、天井に穴を開けずに取り付けられる突っ張り式タイプもあります。

さらに、「Bluetoothスピーカー」や「サウンドバー」も必須アイテムといえるでしょう。特に、映画や音楽コンテンツを楽しむ場合は、外部音響機器の有無が体験の質に直結します。

その他、スマートリモコンやプロジェクター専用の収納ケースも便利です。外出先で使う方や、片付けを重視する方にとって、保護と持ち運びの両立ができる点で評価されています。

このように、ちょっとしたアイテムを追加するだけで、プロジェクターの使い勝手は大きく向上します。

結論:どんな人にプロジェクター生活は向いている?

向いている人の特徴

プロジェクター生活が向いている人には、いくつか共通する特徴があります。まず第一に、「大画面で映像を楽しみたい」という強いニーズがある方です。映画、スポーツ、ゲームなどを臨場感たっぷりに視聴したい人にとって、プロジェクターは非常に相性が良いといえます。

また、「テレビを置かずに空間を広く使いたい」「配線が少ないスタイリッシュな部屋にしたい」と考えるミニマリスト志向の方にも適しています。プロジェクターは必要なときだけ使い、不要なときはしまっておけるため、視覚的にもスッキリとした部屋作りが可能です。

さらに、「自分で機材をカスタマイズしたり、設置や設定を楽しめる人」にも向いています。テレビと比べて導入に多少の手間はかかりますが、それを「楽しい作業」と感じられる人にとって、プロジェクターは大きな満足をもたらします。

このように、ライフスタイルや価値観によっては、テレビよりもはるかに満足度の高い選択肢となるのがプロジェクターです。

テレビ派が見落としがちな魅力

テレビ派の人が見落としがちなのが、プロジェクターが持つ「柔軟性」と「非日常感」です。テレビはその場に固定されており、視聴スタイルも固定的になりがちですが、プロジェクターはシーンに応じて使い分けられる自由度があります。

たとえば、休日にリビングで映画を観たあと、夜は寝室でヒーリング動画を天井に映して眠るなど、1台で複数の使い方ができるのが魅力です。また、壁さえあれば好きな部屋が“映画館”になるので、自分だけの空間を演出したい人にとって非常に魅力的です。

さらに、プロジェクターは子どもとの時間を特別なものにするツールとしても優秀です。誕生日やホームパーティーで写真スライドショーを投影したり、アニメを大画面で流すことで、家庭内イベントの質がぐっと高まります。

このように、テレビでは味わえない体験価値が、プロジェクターには豊富に備わっています。

導入前に検討すべき3つのポイント

プロジェクター生活を後悔せず始めるためには、導入前に最低限確認すべき3つのポイントがあります。

まず1つ目は、「視聴環境に合った明るさ(ルーメン)を選ぶこと」です。昼間でも使用するなら3000ルーメン以上のモデルが必要ですし、暗い部屋で夜に使うのが中心なら1000〜1500ルーメンで十分です。

2つ目は、「投影距離と部屋の広さの確認」です。プロジェクターには必要な設置距離がありますので、狭い部屋では短焦点モデルを選ばないと大画面になりません。自宅の間取りに合わせて、設置可能かどうかを事前に測っておくことが大切です。

3つ目は、「音響環境の準備」です。プロジェクターの内蔵スピーカーは簡易的なものが多く、音質に満足できないこともあります。外部スピーカーやヘッドホンを使う前提で考えておくと、視聴体験が向上します。

これらのポイントを事前にチェックすることで、導入後に「想像と違った」と感じるリスクを大きく減らすことができます。

まとめ:プロジェクターで広がる新しい視聴体験

この記事では、「プロジェクター テレビ代わり デメリット」というテーマに沿って、プロジェクターをテレビの代わりとして使う際のメリットとデメリット、利用環境ごとの影響、選び方のコツ、リアルな体験談までを詳しく紹介しました。

プロジェクターは、テレビとは異なる魅力を持つ映像機器です。大画面での映像体験、設置の自由度、空間の有効活用など、ライフスタイルに合わせた柔軟な活用が可能です。その一方で、明るさや音質、起動の手間といったテレビとは異なる運用上の注意点もあります。

だからこそ、自分の住環境や使用目的を明確にし、製品スペックや必要なアクセサリーをしっかり選定することが大切です。特に、「どんな時間帯に使うのか」「どの部屋で何人と見るのか」といった具体的な視聴シーンをイメージすると、失敗のリスクを大きく下げられます。

プロジェクターは、正しく選べば、テレビの代わり以上に生活を豊かにしてくれる存在です。テレビ派だった方も一度試してみれば、新たな発見があるかもしれません。

最後にひとこと。プロジェクターは単なる「映像機器」ではなく、あなたの暮らし方そのものを変えるツールです。納得のいく一台を見つけて、ぜひその世界を体感してみてください。